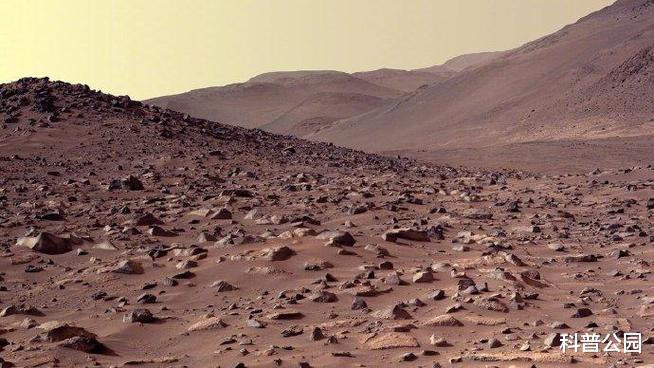

月壤轰动全球,火星土却成烫手山芋,火星土壤有多可怕?为什么科学家至今不敢将其带回地球

2020 年,嫦娥五号成功从月球带回 1.731 公斤月壤,这一成果瞬间在全球科研领域掀起了热潮。一时间,各国科学家纷纷将目光聚焦于这些珍贵的月球样本,期望从中挖掘出更多关于宇宙起源和演化的奥秘。与此同时,美国的火星车 “毅力号” 也在火星上辛勤工作,采集了不少土壤样本。然而,令人疑惑的是,这些火星土壤却始终被留在了太空,迟迟没有被带回地球。这并不是因为人类缺乏将其带回的技术能力,而是科学家们在深入研究后发现,火星土壤中隐藏着足以颠覆地球生态系统的致命因素。从可能引发物种大灭绝的外星微生物,到毒性远超砒霜的化学物质,这些潜在威胁让人类在星际探索的道路上站在了一个艰难的十字路口。

多年来,火星车在火星表面的探索中多次检测到复杂有机分子,这一发现强烈暗示着这颗红色星球可能曾经孕育过原始生命。NASA 的相关实验更是显示,火星土壤中的高氯酸盐能够直接作用于人类细胞,导致细胞突变,大大增加了患癌风险。一旦这些可能存在的微生物突破隔离,成功进入地球生态系统,将会带来难以想象的灾难。一方面,它们可能会引发严重的生物入侵。这些外星微生物如果能够适应地球的环境,就可能迅速繁殖,疯狂吞噬现有的物种,其造成的破坏程度将远超澳洲野兔入侵事件。另一方面,基因污染的风险也不容忽视。如果火星生命与地球生物的基因发生融合,极有可能产生无法治愈的超级病毒,使现有的医疗体系彻底瘫痪。

2025 年的最新研究为我们揭示了火星尘埃的恐怖真相。研究发现,火星尘埃中含有三种致命成分。其一为纳米二氧化硅,其粒径仅有 PM2.5 的 1/20,能够轻易穿透肺泡,进而引发矽肺病;其二是高氯酸盐,毒性惊人,仅仅 0.1 毫克的暴露量就足以导致甲状腺衰竭,毒性是砒霜的 3 倍;其三是纳米氧化铁,它能够干扰 DNA 的复制过程。实验表明,吸入这种物质的白鼠在 48 小时内就会出现全身器官癌变的情况。

火星与地球之间的距离遥远,往返一趟需要耗费长达 2 年的时间,而且发射窗口每 26 个月才出现一次,可谓机会难得。从火星返回地球时,返回舱需要携带多达 5 吨的燃料,相比之下,登月舱仅需 1 吨燃料。如此巨大的燃料需求,使得任务的难度和风险大幅增加。任何一个微小的计算误差,都可能导致样本坠毁,造成不可挽回的损失。回顾历史,1969 年 NASA 就曾因月壤容器出现 0.01 毫米的泄漏,导致实验室人员集体感染,这一事件无疑为火星样本返回任务敲响了警钟。

目前,从火星带回样本面临着诸多技术难题,其中防泄漏技术尤为关键。在纳米级密封方面,需要隔绝直径仅为 0.1 微米的颗粒,然而现有的材料无法在长达 10 年的时间里保持稳定。此外,返回舱在重返大气层时,表面温度会急剧升高至 1600°C,如此极端的高温很可能会烧毁防护层。同时,宇宙射线也会持续对样本容器的结构造成破坏,进一步增加了样本泄漏的风险。

倘若证实火星上存在微生物,这一发现将对人类中心主义发起直接挑战,引发一系列深刻的伦理争议。首先是生命权的争议,人类是否有权力将外星生命仅仅视为实验品?目前,国际法律在这一领域完全处于空白状态,缺乏明确的规范和指导。其次,宗教信仰也将受到巨大冲击。据统计,67% 的宗教团体认为外星生命的存在违背了教义,这一观念的冲突可能会引发不同文明之间的激烈碰撞。

2024 年,国际社会制定了《外星样本安全协议》,该协议要求任何国家在带回外星样本时都需经过全球公投。然而,中美俄等航天大国均未签署这一协议。科学家们对此发出了严厉警告:“一旦样本失控,我们将失去所有纠错的机会。” 这意味着,火星样本的处理不仅关乎科学研究的进展,更关乎地球上数十亿人的生命安全,任何一个决策都必须慎之又慎。

为了安全地研究火星样本,NASA 计划在 2030 年发射全自动分析舱。这个分析舱配备了先进的 AI 纳米检测仪,能够识别 99.99% 的有害物质。通过在太空中直接对火星样本进行分析,避免了样本与地球环境的直接接触,从而有效降低了潜在的风险。

中国在青海正在建设的外星样本实验室堪称地球的最后一道防线。该实验室采用了三重负压系统,能够确保实验室内部的空气不会泄漏到外界。科学家在进入实验室时,需要穿戴宇航服级别的装备,以最大限度地保护自身安全。同时,样本分析全程由机器人操作,进一步减少了人为因素带来的风险。

剑桥大学的研究团队正在利用 CRISPR 技术,致力于开发对火星毒素具有免疫力的基因疫苗。实验结果显示,经过基因编辑的实验鼠对火星毒素的存活率提升了 70%。这一研究成果为人类应对火星毒素的威胁带来了新的希望,或许在未来,人类能够通过基因技术为自己穿上一层 “抗毒盔甲”。

从阿波罗计划实现人类首次登月,到中国天问一号成功探测火星,人类在半个世纪的时间里跨越了地月空间,不断向着宇宙的深处迈进。然而,火星土壤所带来的禁忌和挑战,就像是宇宙给予人类的一场严峻考验。它让我们深刻认识到,在追求科学进步和探索宇宙的过程中,我们必须保持敬畏之心,尊重未知的力量。只有当我们真正学会敬畏未知时,或许才是人类真正叩响星际文明大门的时刻。如果技术成熟,你支持带回火星土壤吗?欢迎在评论区写下你的选择!