22岁女子术后脑死亡:一场本可避免的“生死30分钟”撕开医疗复苏室的黑洞

2025年3月10日,22岁的卢晓丹(化名)带着对新生命的期待走进广东省第二人民医院。

这场原本应当在两小时之内就能够完成的输卵管堵塞微创手术,最终竟然以脑死亡这样悲惨的结局而宣告结束。

当麻醉记录单上的血氧曲线在30分钟内从98%骤降至50%,当监护仪的报警声在复苏室里持续回荡,当喉罩移位导致氧气无法送达的44分钟里,医护人员的失职不仅撕裂了一个家庭的希望,更暴露出医疗体系中令人胆寒的安全漏洞。

下午2点30分,手术成功这一消息,让家属一直悬着的心,暂时得以放下。

不过当时间推移到下午5点06分的时候,从手术室中冲出的医生,却带来了让人极为震惊的坏消息:患者不断地口吐白沫,并且全身在不停地抽搐,需要立刻将其转入ICU。

麻醉记录单显示,卢晓丹在复苏室,经历了长达44分钟的血氧饱和度异常波动,最低值跌至50%。

这相当于人体于高原缺氧的环境之中持续地暴露了半小时,大脑神经元以每秒达200万个这样的速度在不断地死亡。

更让人心生震撼的是,复苏室的监控设备,在2024年的时候,就已经出故障了;可是医护人员对监护仪发出的报警声,却好像没听到一样。家属提供的录音中,麻醉科主任直说道:“监护医生的观察有遗漏,对报警声的敏感度太弱了。”

这种将患者生命安全完全寄托在医护人员“自觉性”上的管理方式,充分展现了医院在术后监护环节上存在的深层次、系统性的失职问题。

喉罩作为全麻手术的关键通气设备,其移位风险本应通过实时监测系统予以预警。但在卢晓丹的病例里,设备故障与人工监控的双重失效,使得“生命保障线”成了摆设。

据国家卫健委2025年的数据,全国三甲医院术后设备故障率高达12.7%而涉事医院的设备维护记录表明,复苏室监护仪已连续6个月未曾进行校准。

按照广西壮族自治区2025年实行的《全麻手术患者复苏管理规范》,医护人员得每隔15分钟,记录一回生命体征,并且要对报警信号,迅速做出反应。

可是在卢晓丹这个案例当中,医护人员在报警声响起10分钟之后,依旧没有采取任何行动。这种“机器报警,没人工干预快”的观念差异,明显地展现出了医疗培训中应急能力极为欠缺。

面对家属的质问,院方先是以“设备故障”为由进行推诿;后又声称“涉事医护人员具备资质”,不过却始终未公开值班记录以及人员配置情况。这种“大事化小”的处理态度,与国家卫健委《全面提升医疗质量行动》中所强调的“责任倒查机制”,完全相悖。

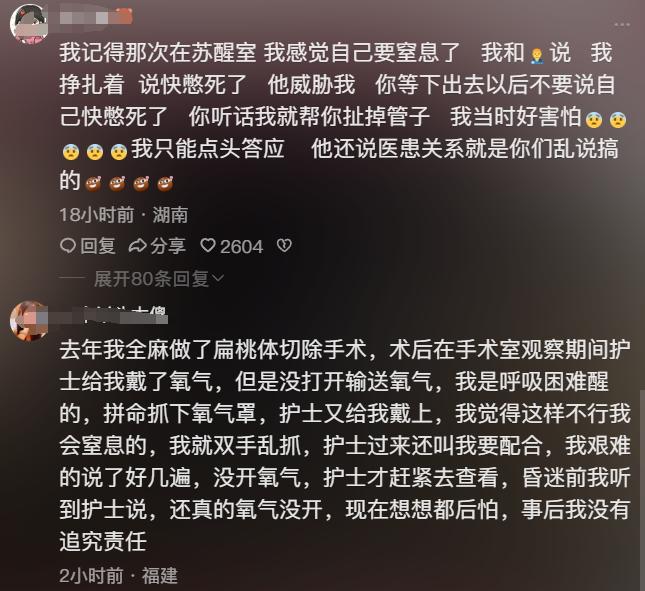

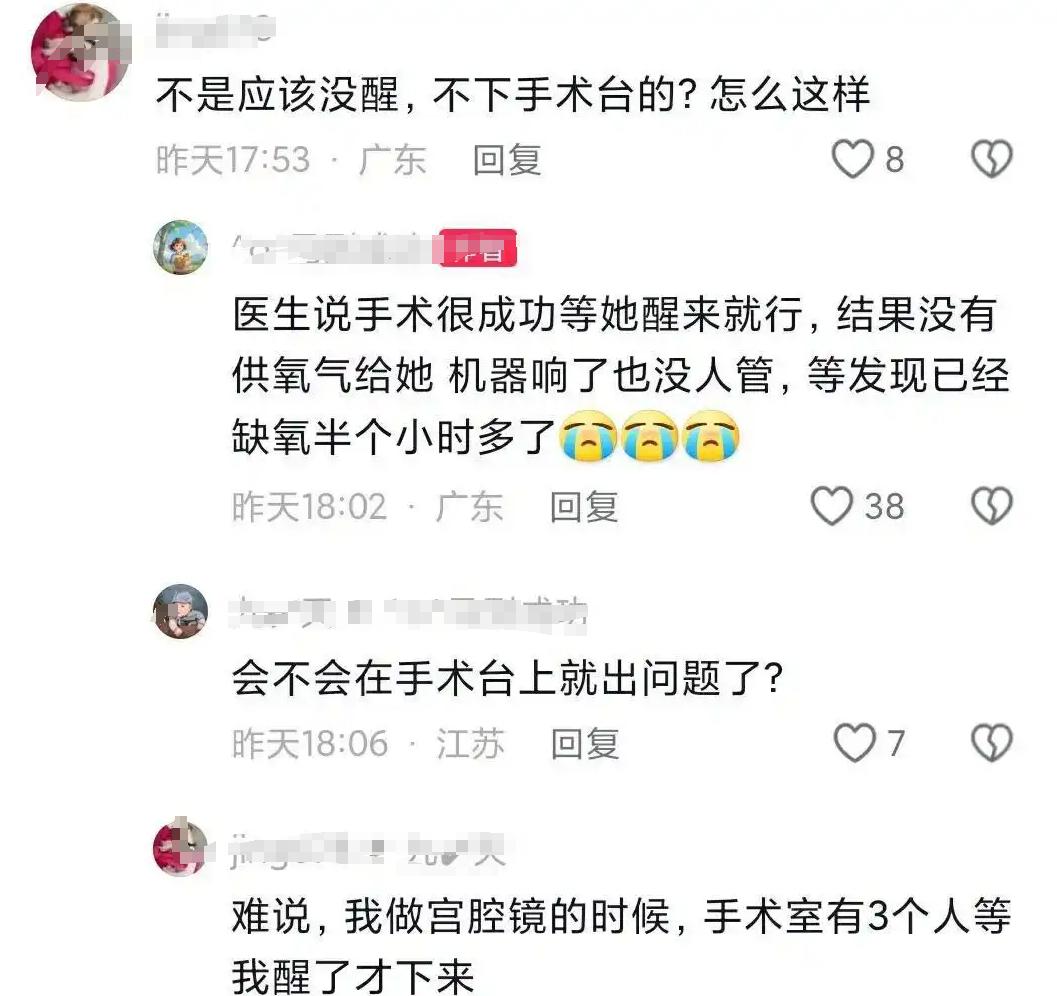

事件曝光后,社交媒体上涌现出200万条相关讨论。网友"手术刀下的阴影"留言:"三甲医院的复苏室比战场还危险,我们还能相信谁?"这种集体焦虑并非空穴来风据中国裁判文书网数据,近五年医疗损害责任纠纷案件中,术后监护失误占比达38%,而医院全责的案件仅占6%.

更深层的矛盾在于医疗资源的错配。当三甲医院为追求手术量而压缩术后监护时间,当医护人员在超负荷工作中出现注意力涣散,患者的生命安全就成了被牺牲的代价。

正如麻醉科专家指出:"复苏室的每一秒都关乎生死,任何环节的疏忽都是对生命的犯罪。

卢晓丹的悲剧不是偶然。

当医疗体系将效率凌驾于安全之上,当设备维护经费被挪用至广告宣传,当医护人员在"多劳多得"的考核中疲于奔命,每一个患者都可能成为下一个受害者。这不是某家医院的问题,而是整个医疗生态的危机。

倘若您亦或您的家人不巧遭遇了医疗事故,您是更倾向于默默去处理呢,还是打算凭借法律途径来维护自身的权益呢?欢迎在评论区道出您的见解,一同促进医疗安全领域的进步。