太疯狂,70后高管,拿下7亿“天价年薪”

太疯狂了!

真是利润越薄,高管越肥。

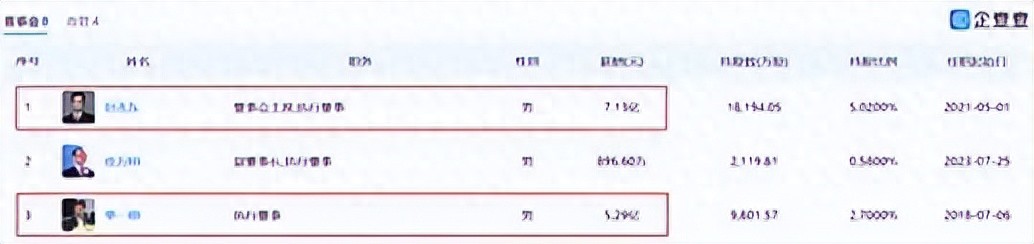

贝壳CEO彭永东最近有点烦,其前脚刚捐出4.4亿元股票,后脚就因“天价年薪”被推上舆论风口浪尖。一边是“慷慨解囊”的公益人设,另一边却是他7.13亿元年薪的刺眼数字,当房地产深陷寒冬,房企爆雷、裁员降薪成为常态时,贝壳高管的薪酬却逆势暴涨。

这是什么概念?其2023年7.13亿年薪,已相当于一个经纪人8600年收入总和。

更魔幻的是,在贝壳2024年净利润暴跌30.8%至40.78亿的背景下,他仍能“逆势”狂揽4亿年薪,且还是在三年内从847.8万飙升至7.13亿的情况下,涨幅近84倍。联合创始人单一刚的薪酬也达到5.29亿,而同期普通经纪人(房产中介)年均收入仅约8.34万元。

图源:企查查

目前,国际房地产中介RE/MAX高管薪酬仅占净利润3%-5%,而贝壳这一比例高达29.6%,这意味着每赚100元,近30元流入了高管口袋。

01

捐赠时间颇为巧妙

此次捐赠,正值贝壳2024年报发布的关键节点。

彭永东的突发善举,看似突如其来,实则与贝壳年报披露的高管薪酬数据,形成微妙呼应。就在年报披露前一周,全网因他三年累计15.88亿薪酬,掀起滔天争议。

年报显示,贝壳平台50万经纪人年均收入仅8万元,与高管团队动辄数亿的残酷对比,让“高管吃肉、员工喝汤”的愤怒情绪在小红书、抖音等平台疯狂发酵。

此时甩出捐赠计划,既能用慈善光环转移公众对“天价薪酬”的注意力,又能将争议焦点从负面扭转为“责任”。

2021年左晖去世后,彭永东和单一刚通过股权激励,实现财富跃迁。2022年港股上市前,两人获得无业绩要求的限制性股票,价值分别达21.55亿港元和16.2亿港元。这些股票5年解禁,按“直线摊销法”计入薪酬科目,形成巨额账面数字,硬生生将股权激励包装成“天价年薪”。

这种会计处理虽符合规则,却与公众对“年薪”的传统认知产生鸿沟,让公众误以为高管拿的是“现金年薪”。实际上,彭永东2023 年实际现金收入仅1176万元,远低于账面数字。

争议爆发后,捐赠成为缓解舆论压力的突破口。

然而,捐赠的实际效果与动机仍存疑。4.4亿元平摊到50万经纪人,人均仅880元,不足一线城市半月房租。用于毕业生租房帮扶的资金按每人每年5000元计算,仅能覆盖4.4万人,不足全国应届毕业生的0.5%。

更值得关注的是,尽管彭永东捐出900万股A类普通股,但仅占他总持股的4.94%。其持有的1.82亿股B类超级投票权股份,纹丝未动,仍让他牢牢掌控贝壳22.1%的绝对话语权。相当于用零钱做慈善,却保住了金库钥匙。

毕竟,在当下没有什么比“既保住天价薪酬,又戴上慈善光环”更符合资本逻辑的选择了。

或许,真正的破局之道,不在于捐赠金额的多少,而在于能否重构更合理的抽佣机制。月薪6000元的经纪人,真正需要的是提高佣金分成,而非虚无缥缈的“健康福利”。若将4.4亿用于降低平台抽成,每人年收入能增加近千元。

02

房产界的美团

贝壳,崛起于房地产行业的黄金时代。

2001年链家在北京创立时,正值中国商品房市场起步阶段,左晖凭借“签三方约、不吃差价”的创新模式,打破行业潜规则,通过直营模式快速扩张。

真正推动质变的,是2014年推出的ACN经纪人合作网络。这套将二手房交易拆解为10个环节、允许跨品牌分佣的协作机制,一度打破传统中介之间的零和博弈。说白了就是,以前中介都是单打独斗,现在变成团队作战,有人负责找房,有人负责带人看,成交后按功劳分钱。

通过配合投入数亿元研发的“楼盘字典”数据库和VR看房技术,将带看效率提升400%,从户型朝向到周边配套,433个维度的数据全给扒出来了。

这种技术碾压,直接推动其二手房交易额在2024年突破2.24万亿元,形成覆盖4.9万家门店、44.5万经纪人的线下网络。贝壳就像房产界的美团,把中介行业从路边摊,整成了连锁加盟门店。

这种“线上线下”融合的模式,使其在2020年赴美上市首日市值即突破422亿美元

随着“房住不炒”政策深化,贝壳早已将触角越过中介边界。

2024年斥资25亿在西安、成都、上海等一二线城市拿地,试水开发业务,规模堪比中小房企。尽管声称“不做开发商”,但其自主操盘项目已悄然启动。

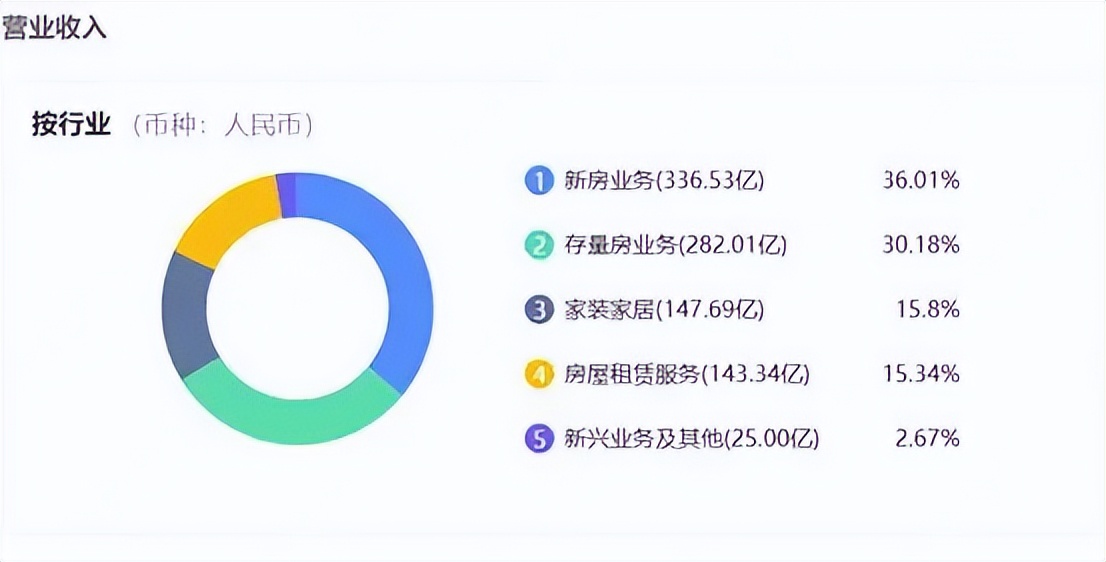

其贝壳家装业务,全年实现收入148亿元,同比增长36.1%,甚至通过“焕新购”模式,将租售装修串联成闭环,试图将消费者的居住需求,都锁进自己的生态池。

中介巨头向产业链上游渗透,既是风险分散,更是利润赚取的升级。

03

无处不在的抽佣

贝壳的商业版图,并非只有光鲜亮丽的一面。

其平台佣金率,一直处于较高水平。从二手房交易到新房代理,从房屋租赁到家装服务,几乎每个环节,都被设计成流量变现的切口。

在二手房交易领域,贝壳通过经纪人合作网络,构建了一套精密的分佣系统。这套系统将房源录入、钥匙持有、带看、成交等环节拆分为不同角色,经纪人根据贡献度分配佣金。

例如,一套成交价500万元的二手房,贝壳收取2.5%的佣金,其中录入房源的经纪人分得 20%,带看经纪人分得30%,成交经纪人分得40%,剩余10%作为平台服务费,最终到手后还需扣除门店管理费,实际月收入常不足7000元。

贝壳掌握全国50%二手房交易量,一线城市市占率超40%。二手房双向抽佣3%,新房佣金率高达4%-10%,而成本最终由买卖双方承担,如上海一套480万元的房产,贝壳轻松抽取21万元服务费,超过契税和个人所得税的总和。

此外,凭借海量房源和流量,贝壳对开发商的话语权,更是碾压式提升,开发商想要获得贝壳流量倾斜,必须接受“优先支付佣金”快佣”条款,才能进入主推名单。房子还没盖呢,中介带客户看周边二手房时,就开始推销。最终,等真开盘了,多数客户早被自家中介提前锁定了,后面房贷、装修一条龙全在自家体系里转。

这种“雁过拔毛”的设计,使得跨店成交率高达80%,让贝壳2024年平台抽佣比例攀升至18%,单年从交易中抽走189亿元。更隐蔽的是,当购房者通过贝壳办理贷款时,年化率中普遍隐藏着的高出市场的服务费,选择被窝家装时,装修款又被抽取12%的导流费。

有时候,深夜浏览过租房信息,次日便会收到经纪人的房源推送。对消费者而言,其捆绑销售、隐藏贷款服务费等行为引发大量投诉,黑猫投诉平台相关投诉超3000条。

前些年,58同城创始人姚劲波,在阿里巴巴因“二选一”垄断被罚182亿元的舆论风口上,公开举报贝壳找房存在“强制二选一”行为后,虽未被罚,但其承诺“杜绝不正当竞争”后,仍被曝在部分城市通过算法,优先推荐高价房源、联合开发商抬高渠道佣金。

“做难而正确的事”,曾是左晖留给贝壳的遗产。而今,这句话更值得我们反思。

2024年,贝壳净利润40.78亿,彭永东一人年薪占比17.5%。相比之下,龙湖董事长年薪仅其7%,郁亮甚至自愿放弃奖金。若真有心改善行业生态,为何不从根本上调整薪酬结构、降低抽佣比例?