隋唐演义:大隋朝十二位镇关总兵,他们最终的结局如何?

【第一位:东岭关总兵杨义臣】

杨义臣,原名杨方,是隋朝初年的一位重要军事将领。他与靠山王杨林关系密切,两人结为兄弟。作为开国功臣之一,杨义臣在隋朝建立过程中发挥了重要作用。他的军事才能和与杨林的深厚情谊,使他在隋朝初期占据重要地位。杨义臣的经历体现了隋朝开国时期将领间的特殊关系网,也反映了当时政治格局的特点。

杨义臣在大隋朝的十二位镇关总兵中,无论是地位还是兵权,都是无人能及的。他手握重兵,位居众将之首,是朝廷倚重的关键人物。

相比其他关城,兵力配置差异显著。以数量而言,多数关城驻军在三万到十万之间,但东岭关却大不相同。据可靠消息,东岭关驻军已突破二十万大关,这支庞大的军队不仅规模惊人,更展现出强大的战斗力,令人望而生畏。可以说,无论从数量还是气势上,东岭关都远胜其他关城,成为一方军事重镇。

他骑着一匹金光闪闪的骏马,手里握着一把装饰华丽的大刀,不仅战斗勇猛,还特别擅长指挥军队,尤其是布置阵型。

瓦岗军南下攻打五关时,东岭关是其中最难攻克的一关。

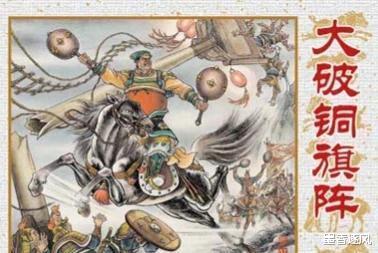

东岭关之所以易守难攻,关键在于杨义臣精心布置的铜旗大阵。这座阵法威力巨大,给瓦岗军造成了不小的麻烦。面对这样的防御体系,瓦岗军屡次进攻都未能得手,反而损失惨重。杨义臣的铜旗大阵不仅布局严密,而且变化多端,让瓦岗军难以找到破绽。正是这座阵法,让东岭关成为了瓦岗军前进路上的一大障碍。

多亏罗成及时出手,再加上“金银铜铁四猛八大锤”全员到齐,瓦岗军终于成功击溃了铜旗阵。罗成的加入不仅增强了队伍的实力,还带来了关键的战术指导。与此同时,四猛八大锤的合力出击,使得整个战局发生了根本性的转变。这一系列的行动最终帮助瓦岗军取得了决定性的胜利。

杨义臣最终的结果是:他在隋朝末年因战功显赫而受到重用,但后来因政治斗争被牵连,最终被迫自杀。他的死标志着隋朝末期一位重要将领的陨落,也反映了当时朝廷内部的复杂局势。

在瓦岗军成功攻克铜旗阵的战役中,杨义臣遭遇了不幸,最终被罗成击败并丧命。这一事件标志着瓦岗军在与杨义臣的对抗中取得了决定性的胜利,同时也为后续的军事行动铺平了道路。罗成的英勇表现不仅为瓦岗军赢得了关键的胜利,也极大地提升了他在军中的威望。杨义臣的死亡,无疑是对其势力的重大打击,也为瓦岗军进一步扩张势力范围提供了有利条件。

【第二位:潼关总兵魏文通】

魏文通是魏成的儿子,他爹是天威将军。他在靠山王杨林手下干活,是个挺重要的角色。杨林挺看重他,让他帮着处理不少事情。魏文通这个人,办事利索,杨林用着挺顺手。总的来说,他在杨林那儿混得不错,是个得力的助手。

他的长相让人联想到三国时期的关羽,尤其是那红润的脸色、锐利的凤眼和浓密的蚕眉,简直像极了。正因为这份神似,大家都管他叫“赛关爷”。

魏文通虽然为人精明,擅长算计,但对隋朝却是忠心不二,尤其是对靠山王杨林,更是唯命是从。

杨林派他驻守潼关,不仅仅因为他武艺出众,更关键的是他对杨林绝对忠诚。这两点让他成为镇守潼关的最佳人选。

潼关可是长安城的命门,俗话说得好,潼关安定了,长安就太平;潼关要是乱了,长安可就危险了。杨林这么精明的人,要是魏文通有一丁点不靠谱,他能放心把潼关交给魏文通吗?这不明摆着的事嘛。

魏文通在潼关驻守期间,始终不负杨林的期望。他骑着那匹名为九点桃花兽的骏马,手持佝偻古月象鼻子大刀,所向披靡,鲜有敌手。凭借这些,他在江湖上赢得了“九省花刀帅”的美誉。多年来,他的威名远扬,成为了一方霸主。

回想当年潼关外的那场激战,秦琼他们和魏文通正面交锋,结果却被对方的大刀逼得连连败退。每次交手都打不过,每次打不过就只好逃跑,足足输了九次,逃了九回。

这个故事被称作“九次对决魏文通!”传说中,有一位勇士连续九次与魏文通交锋,每一次都展现了非凡的勇气和智慧。第一次,他们在一座古老的桥上相遇,勇士以巧妙的策略避开了魏文通的攻击。第二次,战场转移到了茂密的森林,勇士利用环境优势,再次占了上风。接下来的几次对决,分别在沙漠、山谷和河流边展开,每一次勇士都能找到对方的弱点,巧妙地反击。第九次,他们在一座废弃的古城中决战,勇士终于以一招精妙的剑法,彻底击败了魏文通。这个故事不仅展示了勇士的英勇,也体现了智慧和策略的重要性。

魏文通的最终命运如何?他最后的结局是怎样的?这位历史人物的故事究竟是如何收场的?让魏文通的人生终点。据史料记载,魏文通在经历了种种波折后,最终迎来了他人生的终章。他的结局不仅反映了个人命运的起伏,也折射出那个时代的特征。关于魏文通生命最后阶段的记载虽然不多,但我们可以从有限的资料中勾勒出大致轮廓。他的离世标志着一个时代的结束,也为后人留下了值得思考的历史课题。

在“一打瓦岗山”的战役中,靠山王杨林在瓦岗山下部署了一个一字长蛇阵,并指派魏文通担任蛇眼的重要位置。然而,这个精心设计的阵型最终被瓦岗军成功突破,魏文通也在战斗中阵亡。

【第三位:南阳关总兵伍云召】

伍云召是隋朝开国九位元老中忠孝王伍建章的儿子。他的父亲在朝中地位显赫,因此伍云召也深受隋文帝杨坚的器重。杨坚亲自封他为南阳侯,这一封号不仅体现了皇帝对他的信任,也显示了他家族在朝廷中的重要地位。伍云召的身份和地位,使他在隋朝的政治舞台上扮演了不可忽视的角色。

他长得一表人才,为人正直,在南阳关驻守了十多年。不管是带兵打仗还是治理地方,他都干得有声有色。对手下的将士,他关心备至;对老百姓,他就像对待自己的孩子一样。正因如此,他的部下和当地的百姓都特别尊敬和喜欢他。

杨广当上皇帝后,忠孝王伍建章看不惯他的行为,在朝堂上直接骂了他一顿。杨广一怒之下,就下令把他杀了。

杨广不仅处死了伍建章,还进一步下令,将伍家在京城的三百六十多名族人全部处决。这一残酷的命令,显示了杨广对伍家的彻底清除,不留任何活口。通过这样的行动,杨广试图彻底消除伍家的影响力,确保自己的统治不受任何威胁。

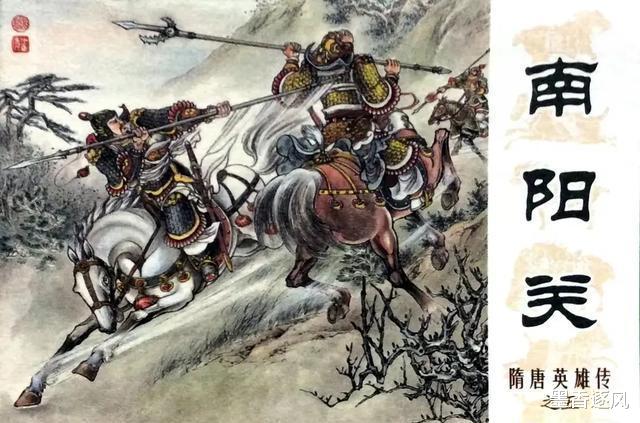

伍云召在南阳关得知这一噩耗,心如刀绞。他决心为父亲讨回公道,也为家族洗刷冤屈,于是毅然决然地举起了反抗隋朝的大旗。

在南阳关的激战中,伍云召骑着一匹名为照夜玉狮子的战马,手握九曲梅花亮银枪,连续击败了隋军的二十三位将领,令敌人闻风丧胆!他的英勇表现不仅震慑了对手,也为自己赢得了赫赫威名。每一场战斗,伍云召都展现出非凡的武艺和战术智慧,使他在战场上所向披靡。这场战役成为了他军事生涯中的一个重要里程碑,也让他的名字在南阳关之战中永载史册。

后来,他们在与天宝大将宇文成都的交战中失利,最终导致军队溃败。

后来,伍云召选择投奔岳父李子通。李子通是河北凤鸣王,也是当时十八路反王之一。

在四平山的激烈对抗中,伍云召被选为十八国联军的前线指挥官。他与堂弟伍天锡和义弟雄阔海并肩作战,两次与宇文成都交锋。这场战役不仅考验了他们的勇气和智慧,也展现了他们之间的深厚情谊。通过紧密合作,他们共同面对强大的对手,展现了非凡的战斗力和策略。

在这场激战中,伍云召和两位同伴虽然没能击败对手,但他们成功拖住了宇文成都,让他体力大减。正是这个原因,后来裴元庆才能轻松取得胜利。可以说,伍云召他们的努力为裴元庆的获胜创造了有利条件。

伍云召的最终命运如何呢?他的故事并没有一个明确的结局。历史上关于他的记载并不多,因此我们无法确切知道他最后去了哪里或者做了什么。有些人猜测他可能继续隐居,过上了平静的生活;也有人认为他可能参与了一些未记录的事件。无论如何,伍云召的结局仍然是一个谜,留给后人去猜测和想象。

在扬州玉玺会期间,伍云召作为李子通的女婿,代表岳父上场比试。然而,在和高丽国大将左雄交手时,他因为一时大意,被左雄的战马“没尾驹”的尾巴击中,最终不幸身亡。

【第四位:凤鸣关总兵李子通】

李子通是隋朝初年的著名将领,他与忠孝王伍建章结为姻亲,同时也是南阳侯伍云召的岳父。作为隋朝开国功臣之一,李子通在朝中地位显赫,与伍家关系密切。通过联姻,他与伍建章成为亲家,进一步巩固了在朝廷中的影响力。此外,他还将女儿嫁给了伍云召,使两家关系更加紧密。李子通的身份不仅限于将领,他通过家族联姻,成为隋朝上层社会的重要人物。

隋文帝杨坚起兵夺天下时,李子通是隋军八大先锋官之一,他在战场上冲锋陷阵,立下了不少战功。

隋朝统一全国后,杨坚任命李子通为凤鸣关的总兵,掌管十万大军,成为一方霸主。

隋炀帝杨广登基后,先是设计除掉了亲家伍建章,接着又逼得女婿伍云召造反。李子通一看这局势,知道自己也难逃牵连,干脆就拉起队伍反抗朝廷,自封为凤鸣王,彻底跟隋朝翻了脸。

南阳关战事失利后,伍云召赶到了岳父身旁。这位女婿的到来,为身处困境的岳父带来了些许慰藉。作为家人,伍云召的及时出现不仅体现了他的孝心,更为整个家庭提供了支持。在这艰难时刻,亲人的陪伴显得尤为重要,伍云召的到来无疑为岳父注入了一股新的力量。

伍云召成了李子通的女婿后,凤鸣军的实力大幅提升。李子通的底气也更足了,整个军队的气势都跟着上来了。

伍云召在玉玺会上不幸身亡,这对李子通来说是个沉重的打击。失去了这位得力干将,他的凤鸣军也随之失去了往日的威风,陷入了低谷。

李子通最终的结果是:他在隋末唐初的动荡时期,曾一度占据江都,自称吴王,但最终被唐朝军队击败。在被俘后,他被押送至长安,随后被处死。这一结局标志着他短暂而激烈的政治生涯的终结,也反映了那个时代权力斗争的残酷性。

公元621年,正值唐高祖李渊执政的第四个年头,李子通率领的部队与唐朝军队发生了正面冲突。经过一番激战,李子通最终不敌唐军,选择了投降归顺。

【第五位:山马关总兵裴仁基】

裴仁基是隋朝初年的著名将领,他的儿子裴元庆以银锤闻名,是当时有名的武将。此外,他还是程咬金的岳父,程咬金后来成为唐朝的开国功臣之一。裴仁基在隋朝的开国过程中扮演了重要角色,他的家族也因此成为当时的名门望族。

裴仁基和李子通有着相似的经历,早年他们一起追随隋文帝杨坚征战四方。在隋朝军队中,裴仁基同样担任了八大先锋官之一的重要职位。

隋朝统一全国后,杨坚任命裴仁基为山马关总兵。他麾下兵多将广,实力雄厚,在当地威名远扬。这一任命让裴仁基成为该地区最具影响力的军事指挥官。他训练有素的军队和强大的军事实力,使他在山马关一带无人能敌。

裴仁基有三个儿子,大儿子叫裴元龙,二儿子是裴元虎,小儿子就是大家熟知的银锤太保裴元庆。

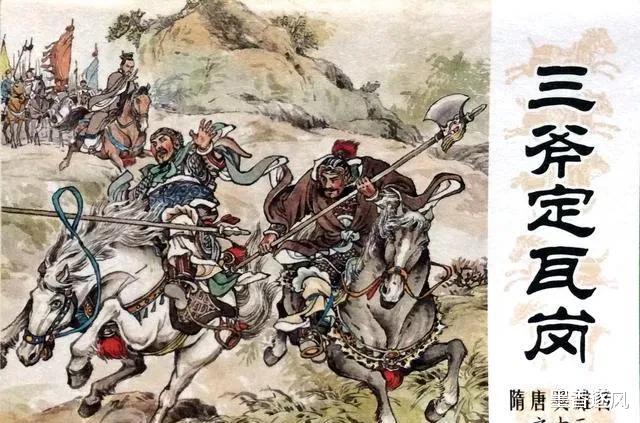

在“三打瓦岗山”的战役中,裴仁基担任了统帅一职,而他的第三个儿子裴元庆则被委任为前线先锋指挥官。

在行军过程中,裴仁基父子屡次被朝中奸佞设计陷害。面对接二连三的打击,他们别无选择,只能举家投奔瓦岗寨。这一决定并非一时冲动,而是被逼无奈的结果。奸臣的步步紧逼,让他们在朝廷中已无立足之地,瓦岗寨成了他们最后的避难所。

裴仁基的最终命运如何呢?这位历史人物的结局颇具戏剧性。根据史料记载,裴仁基在政治斗争中逐渐失势,最终落得一个悲惨的下场。他的仕途起起落落,曾一度位居高位,但后来却因卷入权力纷争而身陷囹圄。在狱中,裴仁基经历了漫长的煎熬,最终在绝望中结束了自己的生命。这一结局不仅反映了当时政治环境的残酷,也展现了个人命运在历史洪流中的脆弱性。裴仁基的故事,成为了后人研究那个时代政治生态的重要案例,同时也警示着人们权力斗争的残酷本质。

当瓦岗军挥师南下,进攻五关之际,裴仁基奉命镇守瓦岗寨。谁料黑风山的头领孽世雄瞅准时机,突然发难。裴仁基虽奋力抵抗,终因寡不敌众,惨遭孽世雄杀害。这一变故让瓦岗军腹背受敌,局势瞬间变得岌岌可危。

【第六位:虎牢关总兵尚师徒】

尚师徒是尚司朗的儿子,他父亲是神威将军。尚师徒在靠山王杨林手下做事,是杨林的重要助手之一。

尚师徒有个响亮的称号——“四宝大将”,这个名字的由来很简单,就是因为他随身携带着四件宝物。

有哪些四宝呢?

第一件宝贝叫马鸣盔,也叫夜明盔。

头盔顶端嵌着一颗鸡蛋大小的夜明珠,夜间行军时,其光芒足以将周围照得如同白昼。不仅道路清晰可见,连地上的虫蚁也能一览无余。这种效果与现代的探照灯颇为相似。

第二件宝贝:七翎甲,也被称为唐猊铠。

这种盔甲据称采用了一种稀有的动物皮革制作,具备极高的防护性能,普通的刀剑难以穿透。更有趣的是,盔甲上镶嵌了七片形似鱼鳞的铜片,一旦遇到危险,这些铜片会自动立起,功能类似于现代的警报装置。

第三件宝贝名为提炉枪,它还有个更正式的名字——八宝吸水提炉枪。此外,它也被称作虎头阴风矛。这把枪不仅名字响亮,其背后的故事和功能同样引人入胜。

这把枪重达120斤,不仅刀刃锋利,枪杆上还绑着一个铜砣,关键时刻一甩手,铜砣就能当暗器用。更神奇的是,枪杆尾部有个小孔,只要把枪头插进水里,小孔里就会喷出水来,功能跟现在的抽水泵差不多。

第四件宝物名叫呼雷豹,也有人称它为“虎类豹”。

在尚师徒的四大宝物里,这匹马无疑是他最钟爱的。它不仅能在山间水边轻松行走,如履平地,还具备一项独特的能力。它的嘶鸣声如同龙吟虎啸,一旦发出,其他战马立刻会被吓得瘫软在地。这种能力在战场上极为关键,试想,如果战斗还没开始,你的坐骑就已经无力支撑,这仗还怎么继续下去?

尚师徒本来实力就不俗,有了这四件宝贝加持,更是如虎添翼。他的能力原本就出类拔萃,现在有了这些宝物相助,战斗力直接提升了一个档次。可以说,这些装备让他原本就强大的实力得到了质的飞跃,整个人都焕发出不一样的气势。

尚师徒的故事最终如何收场?

【第七位:红泥关总兵新文礼】

新文礼是虎威新永丰的儿子,也是靠山王杨林手下的一员猛将。作为杨林的重要助手,他在军中享有很高的地位。新文礼的家族背景和他在杨林麾下的角色,都让他成为了一个不可忽视的人物。他的父亲新永丰以虎威著称,而新文礼则继承了父亲的勇猛,成为杨林麾下不可或缺的力量。

他个子特别高,差不多有两米多,看起来非常魁梧。传说他力气大得吓人,两只胳膊一使劲,能把八匹马推倒,甚至还能把九头牛拉回来。因为这种惊人的力气,大家都叫他“八马将”。

他骑着一匹眼睛金黄、毛发雪白的高大骆驼,手里握着一根四棱形的铁制长槊。这根长槊分量十足,挥舞起来威力惊人。他的勇猛和力量无人能及,展现出非凡的战斗能力。

在红泥关的激战中,他手持一柄大铁槊,独自迎战瓦岗军的二十多名猛将。尽管对手众多,他不仅没被压制,反而愈战愈强,展现出惊人的战斗力。

新文礼最值得称道的战绩,无疑是设计击败了裴元庆。这一战不仅展现了他的智谋,也让他在众人面前大放异彩。虽然其他战役也有不少亮点,但这一战无疑是他最为得意的一次。

裴元庆,这位在隋唐时期赫赫有名的银锤太保,位列第三的英雄人物,其勇猛无人不知。然而,正是这样一位英雄,却不幸落入了新文礼设下的圈套。他被引诱进入庆坠山的烈火阵中,最终在那熊熊烈火中丧生。这一结局,不禁让人感慨英雄末路的悲哀。

新文礼最后的下场如何?

【第八位:汜水关总兵左天成】

左天成是广威将军左都茂的儿子,也是靠山王杨林手下的重要将领之一。

他骑着一匹虎纹马,手持金光闪闪的七星大刀,行动迅速,勇猛无比,大家都叫他“无敌快马金刀将军”。

他征战沙场多年,东征辽东,北击突厥,为大隋朝立下赫赫战功。作为靠山王杨林的得力干将,他深得隋文帝杨坚的器重,被御封为“金刀殿帅”。这些经历不仅彰显了他的军事才能,也体现了他对朝廷的忠诚。无论是东征还是北战,他都以卓越的指挥和勇猛的战斗风格赢得了同僚和对手的尊敬。他的战功和地位,使他成为大隋朝不可或缺的军事支柱。

不久之后,汜水关因缺少重要将领,杨林这位靠山王便将他调往此地。

当瓦岗军进攻汜水关时,左天成手持金刀,接连击败了王伯当、谢映登、尤俊达、王君可和单雄信这五位猛将。瓦岗军的这五位大将,无一不对左天成的武艺感到由衷的敬佩。他的表现不仅展示了高超的战斗力,也让对手们心服口服。

瓦岗军的五虎上将表现不佳,即便是身为兵马大元帅的秦琼亲自上阵,也未能扭转局面。他的撒手锏绝技在左天成面前完全不起作用,显得毫无威力。

要不是徐茂公后来想了个办法,汜水关还真打不下来。他出的那个主意,直接决定了这场战斗的胜负。说实话,当时要是没他这一招,咱们估计连关口的边都摸不着。

左天成的故事最终以悲剧收场。他曾经是个充满希望和抱负的年轻人,但命运的捉弄让他走上了不归路。随着时间的推移,他逐渐迷失了自我,陷入了无法自拔的困境。最终,他选择了结束自己的生命,留下了无尽的遗憾和惋惜。左天成的结局提醒我们,无论生活多么艰难,都要勇敢面对,寻求帮助,而不是轻易放弃。他的故事也警示我们,要珍惜生命,关爱身边的人,避免类似的悲剧再次发生。

在扬州的玉玺盛会上,左天成按照杨林的指示负责守护千斤闸。然而,他意外遭遇了试图独自抬起千斤闸的雄阔海。尽管左天成以勇猛著称,但与雄阔海相比,他的力量还是有所不及。这场力量的较量以左天成的失败告终,他不幸在雄阔海的手中丧生。

【第九位:金堤关正总兵华公吉】

【第十位:金堤关副总兵华公义】

华公吉是金堤关的主将,他骑着一匹全身红色的战马,手持一把金背砍山刀,因此被大家称为“金刀太岁”。他的形象和武器让他在战场上显得格外威风,人们都对他的勇猛印象深刻。

华公义是金堤关的副将,他骑着一匹青鬃马,手里拿着一把银背砍山刀,大家叫他“银刀太岁”。

除了两位主将,队伍里还有四位副将,分别是马三保、段志贤、殷开山和刘弘基。这几位将领各司其职,协助总兵处理军务。具体来说,马三保负责骑兵调度,段志贤主管后勤补给,殷开山则专攻战略部署,刘弘基主要负责士兵训练。他们分工明确,共同确保军队的正常运转。值得一提的是,这四位将领各有所长,在各自负责的领域都表现突出。他们的存在,为整个军队的稳定运行提供了有力保障。

马段殷刘这四个人,每人都拿着一把大刀。

华氏兄弟作为总兵,与马、段、殷、刘四位副将共同驻守金堤关长达十余年。这六位将领以武艺高强闻名,被当地人称为“六刀守金堤”。他们的合作使得金堤关在十多年间固若金汤,成为当地百姓口中的传奇。六人配合默契,各司其职,共同维护着金堤关的安全与稳定。华氏兄弟的统帅才能与其他四位将领的辅佐相得益彰,形成了坚固的防御体系。他们的坚守不仅保障了金堤关的安全,更在当地留下了"六刀"的美誉,成为一段佳话。

华氏兄弟的最终命运是这样的:他们经历了种种波折,最终走向了各自的结局。这段故事不仅反映了他们个人的选择,也揭示了时代背景对他们的影响。通过他们的经历,我们可以看到,个人的命运往往与更大的社会环境紧密相连。他们的故事,既是个人的悲剧,也是时代的缩影。

金堤关一战打得激烈,程咬金挥舞斧头,三下就把华公义劈了。另一边,秦琼也不甘示弱,用熟铜锏结果了华公吉的性命。至于马段殷刘那四位副将,一看形势不妙,干脆撒腿就跑,连打都没打就溜了。这一仗,可以说是打得干脆利落,敌我双方的实力差距一目了然。

【第十一位:黄土关正总兵孙得龙】

【第十二位:黄土关副总兵孙得虎】

孙得龙是黄土关的总兵,大家都叫他“黑面煞神”。

孙得虎在黄土关担任副总兵一职,大家给他起了个外号叫“花面煞神”。

孙家两兄弟各自握着一杆长枪,虽然有点本事,能跟普通士兵过几招,但碰上真正能打的名将,他们那点功夫就完全不够看了。简单来说,对付小兵还行,遇到高手就露馅了。

话说回来,虽然这兄弟俩的功夫一般般,但他们脑子转得挺快,特别擅长玩心眼、使计谋。

在瓦岗军进攻黄土关的战役中,这兄弟俩耍了个诈降的花招,结果导致瓦岗军损失惨重,足足有两百多名士兵因此丧命。

孙氏兄弟的最终命运:

黄土关失守后,瓦岗军怒火中烧,孙氏兄弟最终难逃厄运,被愤怒的士兵们砍成了肉酱。