没文化还喜欢互称老师!白鹿的文盲不可怕,于正"护犊子"却惹人嫌

去年秋天,我在某影视基地遇到一个令人震撼的场景:二十几个举着应援牌的年轻粉丝挤在片场门口,他们手中高举的灯牌上,"白露"与"白鹿"的错别字交替闪烁。这个细节像一记重锤,敲响了关于当代娱乐工业与文化素养断裂的警钟。

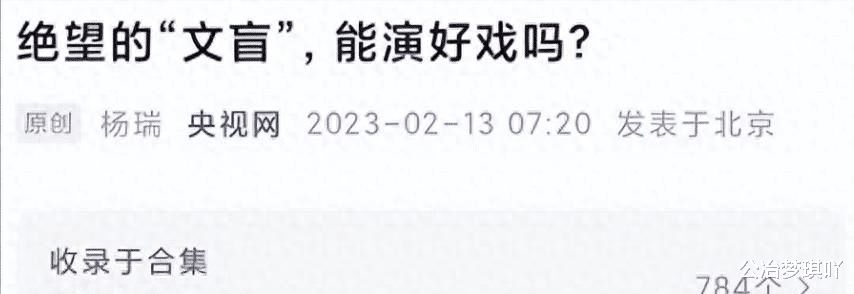

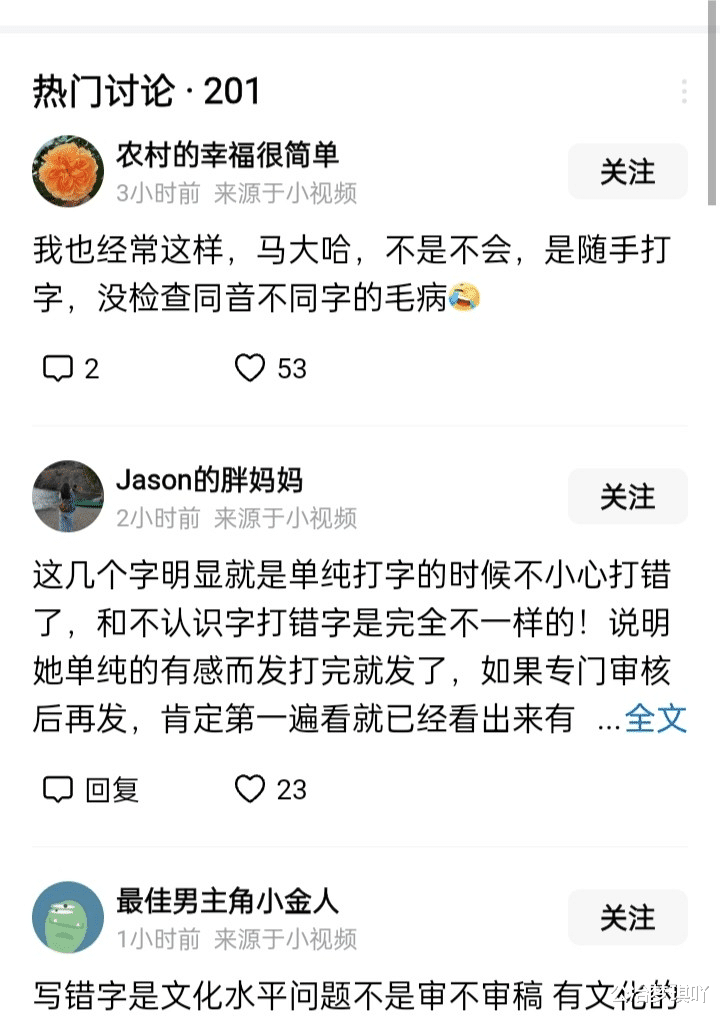

白鹿的"麻辣烫事件"绝非孤例。2023年网络流行语监测报告显示,"栓Q"、"绝绝子"等碎片化表达使用率同比激增47%,而成语使用率下降至历史新低。这种现象在娱乐圈尤为明显,某平台统计显示,明星微博错别字率高达32.7%,是普通用户的3倍。

这种文化失范背后,是资本与流量的合谋。某经纪公司内部培训手册被曝光,其中赫然写着"人设比学识更重要"的条款。更令人震惊的是,某选秀节目策划会上,导演直言:"我们要的是能制造话题的'九漏鱼'(九年义务教育漏网之鱼),不是书呆子。"

教育专家张教授的研究团队发现,青少年偶像的微博文字复杂度每降低1个百分点,其粉丝群体的作文平均分就会下降0.3分。这种"文化贫血"的传导效应,正在制造新一代的"文字难民"。

于正现象堪称当代娱乐工业的活体标本。他旗下的艺人培养体系,完美诠释着"黑红也是红"的流量法则。某次行业论坛上,他直言:"观众需要的是情绪过山车,不是文学鉴赏课。"这种论调在业内获得不少掌声。

资本市场的反应更具说服力。2023年影视公司财报显示,拥有"争议型艺人"的经纪公司平均市盈率高出行业均值18.6%。这种畸形繁荣催生了"道歉公关"产业链——某危机处理公司公开报价:明星错别字危机公关套餐88万元起。

但数据背后的代价令人心惊。青少年网络行为调查显示,14-18岁群体中,认为"读书无用"的比例从2018年的12%飙升至2023年的29%。某重点中学语文老师痛心地说:"学生交上来的作文里,'yyds'代替了所有形容词。"

转机或许正在萌芽。2024年两会期间,"新时代文艺工作者素养提升工程"正式启动,要求艺人每年参加文化培训不少于60学时。更值得关注的是,某视频平台推出"知识值"评分系统,将艺人文化素养与推荐权重挂钩。

在浙江横店,我看到一个令人振奋的实验剧组。他们要求演员每天晨读《古文观止》,聘请历史顾问全程跟组。制片人告诉我:"虽然前期成本增加20%,但成片质量提升带来了更好的长尾收益。"这种"慢火熬好汤"的模式,正在小众圈层获得口碑。

教育界与娱乐界的跨界合作也初见成效。北京某中学与影视公司合作开发"跟着古诗词学表演"课程,让学生既当观众又当编剧。参与项目的学生,古文阅读理解平均分提升了15分。

站在影视基地的星空下,我听见两个场务的对话:"你说那些明星真不懂'脍炙人口'怎么念吗?""谁知道呢,可能装傻能上热搜吧。"这黑色幽默般的对话,折射出整个时代的文化焦虑。

当我们刷着明星的错别字热搜时,是否想过自己正在参与一场文化解构的狂欢?这场关于文字尊严的保卫战,需要每个屏幕前的你我共同参与。毕竟,在流量与文化的天平上,我们投下的每个点赞,都在书写这个时代的文化基因。