二战战犯临终时刻:权力崩塌前的挣扎与忏悔

柏林地堡:希特勒的末路狂想

时间:1945年4月29日凌晨

地点:德国总理府地下掩体

当苏联红军的探照灯刺破地堡通风口的铁网时,56岁的希特勒正用颤抖的手签署《政治遗嘱》。这份2300余字的文件中,他将对犹太人的种族灭绝称为“必要的净化”,并指定邓尼茨为接班人。就在签署前两小时,他突然要求与相伴19年的情妇爱娃·布劳恩举行婚礼。

这场荒诞的仪式在地堡的会议室举行:临时搭建的签字台上铺着纳粹党旗,6名党卫军军官充当见证人。希特勒身着军装,爱娃则选择了象征死亡的黑色丝绸礼服。当婚姻登记官问及是否愿意“无论顺境逆境”相伴时,希特勒突然情绪失控:“命运已为我们写下结局!从1914年投身一战至今,我从未动摇……但这场战争必须终结!”

临终遗言的矛盾性

次日清晨,秘书荣格听到地堡深处传来枪响。希特勒饮弹自尽前对侍从说:“记住,历史只会记得胜利者。”然而他留下的遗嘱却暴露了扭曲的自我辩护:他将战争归咎于“凡尔赛条约的羞辱”,甚至声称“发动战争是为保护德意志文明”。但档案显示,就在自杀前三天,他仍向空军司令戈林下达“使用毒气弹反击苏军”的密令——这个被国际法庭定义为反人类罪的决策,此刻却被粉饰成“民族存亡之战”。

米兰广场:墨索里尼的闹剧终章

时间:1945年4月28日黄昏

地点:意大利科莫湖畔公路

当墨索里尼的黑色轿车被游击队拦截时,这个曾掌控欧洲最残暴法西斯政权的独裁者,正裹着毯子在贝塔西怀中发抖。游击队员用枪托砸开车门时,62岁的墨索里尼试图摸向腰间的手枪,却只抓到一沓未签名的空白逮捕令——这些文件本该用于镇压北意的抵抗运动。

死亡现场的戏剧性反转

东京巢鸭监狱:战犯们的最后独白

时间:1948年12月23日黎明

地点:日本巢鸭监狱绞刑室

当东条英机踏上绞刑架台阶时,这个发动太平洋战争的甲级战犯突然哼唱起《君之代》国歌。这个细节被盟军记者记录在案:他军装第三颗纽扣系错位置,皮鞋上沾着牢房地板的青苔。在行刑前夜,他反复阅读《孟子》中“君子不立危墙之下”的段落,却在遗书中写道:“我愿化作风雨,滋润日本列岛的每一寸土地。”

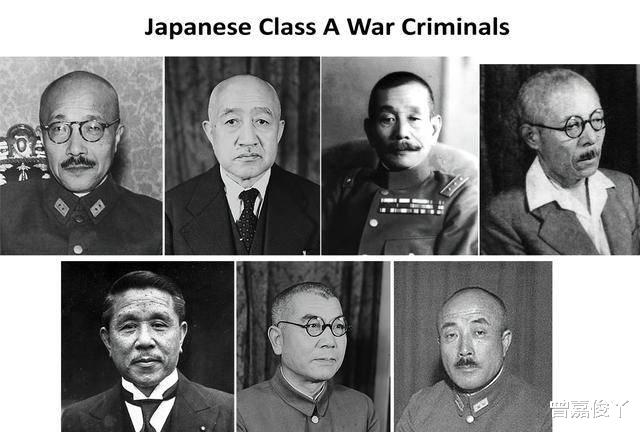

七名战犯的死亡独白

1. 土肥原贤二(特务头子):

这位策划九一八事变的“中国通”,在绞刑架上用毛笔写下俳句:“白道狭且长,魂魄穿越二河川,来世再悟禅。”他至死相信佛教的轮回能洗清罪孽,却对亲手缔造的731部队暴行闭口不谈。

2. 松井石根(南京大屠杀主犯):

当绳索套上脖颈时,这个陆军大将突然用中文高喊:“中国朋友,我错了!”但翻开他的《绝命诗》,字里行间仍充斥着“大东亚共荣”的妄想:“皇军挥剑斩魔障,东亚共荣日月长。”

3. 木村兵太郎(缅甸屠夫):

这个制造仰光大屠杀的刽子手,在遗书中哀求:“愿来世投胎为僧,为逝者诵经。”但档案显示,他在战俘营中仍强迫英国军官学日语,声称“这是东亚文明的恩赐”。

历史的拷问:遗言背后的精神标本

从希特勒将失败归咎于“犹太阴谋”,到东条英机用儒家经典粉饰侵略,这些遗言构成了一部扭曲的战争心理史。值得深思的是:73%的日本战犯在审判中试图用“效忠天皇”辩解,而纳粹战犯则普遍陷入“理想主义幻觉”——隆美尔在遗书中仍称希特勒为“最伟大的战略家”,施佩尔在回忆录中反复强调“我只是执行命令”。

数据揭示的深层真相

- 东京审判耗时2年7个月,听证记录超过48000页,但7名死刑犯中5人始终否认战争罪行。

- 希特勒的遗嘱原件现存美国国家档案馆,其中“我被迫发动战争”的表述被历史学家指认为“系统性谎言”——1939年入侵波兰前,德国工业产能已恢复至一战前水平。

结语:永不消散的战争幽灵

当绞刑架上的绳索勒紧东条英机的脖颈时,这个曾叫嚣“大东亚圣战”的战犯,喉咙里发出的却是日语俳句的韵律。这些遗言像一面破碎的镜子,折射出战争狂人的双重人格:他们既是冷血的屠杀者,又是迷信命运的囚徒。

历史的教训在于:真正的战争创伤不在断壁残垣,而在加害者扭曲的思维模式中。正如纽伦堡审判首席检察官杰克逊所言:“我们起诉的不是某个民族,而是人性中最危险的妄想——认为强权可以代替正义,暴力可以重塑文明。”今天,当某些政客仍试图用历史虚无主义美化战犯时,这些来自地狱的临终独白,正是刺破谎言的永恒警钟。