科研卷到极限,浙大教授猝逝敲警钟,拿命换科研值吗?

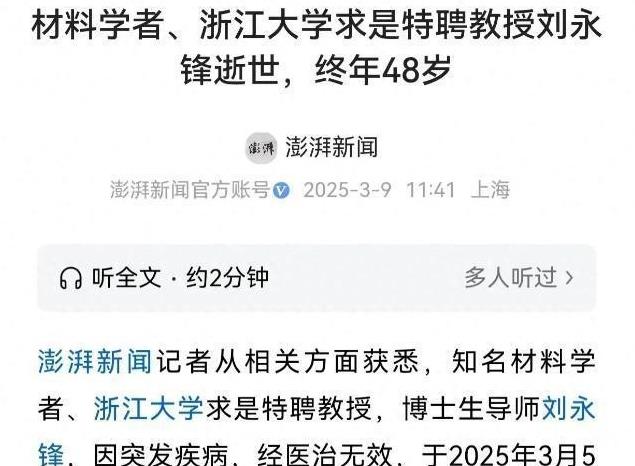

2024年,浙大刘永锋教授猝逝,给科研界一记重锤!一位学术精英,正值壮年,却因过劳倒下,这不仅是个人悲剧,更是对整个科研生态的拷问!

刘永锋教授:科研路上的生命之光

这位入选斯坦福大学全球前2%顶尖科学家榜单的男人,在储氢材料和锂电池领域,就像个技术狂人,各种奖项拿到手软,学术地位杠杠的。吉林大学本科,中科院长春应化所博士,海归精英,一路开挂的人生,让人羡慕嫉妒恨!

然而,光鲜的背后,是他如陀螺般旋转的工作状态。用他的话说,大概就是不是在实验室,就是在去实验室的路上。

妻子泣血发声:这份时间表,让人窒息!

他妻子公布的工作时间表,简直让人倒吸一口凉气!一年工作319天,135天在外出差,135个夜晚10点后才下班!这哪里是工作,简直是卖命啊!

妻子说:我已经谢绝一切捐款,只想为我的丈夫讨回一个公道,为科研人员发声。这份绝望的呐喊,瞬间引爆了舆论。

网友炸锅了:科研民工的血泪史!

科研就是一场豪赌,赌赢了升职加薪,赌输了,连命都没了!一位网友的评论,道出了无数科研人员的心声。

是啊,非升即走的压力、量化考核的指挥棒、没完没了的行政事务 这些都像无形的枷锁,牢牢地捆绑着科研人员。

非升即走:悬在头上的达摩克利斯之剑

非升即走制度,初衷是好的,激励青年教师进步。可现实却是,为了保住饭碗,大家只能拼命发论文、跑项目,996、007成了常态。这哪里是激励,简直是逼良为娼!

量化考核:科研的紧箍咒

现在的科研评价体系,过于看重论文数量和项目经费。 为了完成指标,科研人员不得不短平快,忽略了科研的真正意义和价值。这种唯数据论的评价体系,简直是科研的紧箍咒!

行政事务:科研人员的绊脚石

填表、开会、评审各种行政事务,占用了科研人员大量的时间和精力。 他们本应该专注于科研,却被这些琐事缠身,简直是浪费生命!

过劳死:科研界的流行病?

这几年,青年学者过劳死的案例,简直不要太多。35岁教授心脏病去世,42岁副教授脑溢血去世这些年轻的生命,本该在科研领域发光发热,却被无情的现实吞噬。

我们该怎么办?科研环境需要大扫除!

改革评价体系: 别再盯着论文数量了,看看科研成果的质量和贡献吧!

优化管理机制: 减少行政干预,放权给科研人员,让他们自由翱翔!

心理关怀: 多关心科研人员的心理健康,别让他们压力山大!

全社会关注: 给科研人员多一些理解和尊重,别让他们感到孤单!

愿逝者安息,愿悲剧不再重演!

刘永锋教授的离去,是一个警钟,它提醒我们,科研不能只追求速度和数量,更要关注科研人员的健康和幸福。 让我们共同努力,为科研人员创造一个健康可持续的发展环境,让他们的智慧和才华,真正为国家和社会做出贡献! 这才是对逝者最好的缅怀,也是对未来最好的期许!