父母突然离世,尚且年轻的子女是该节哀还是顺变

消毒水的气味还萦绕在鼻尖,李昀鋆的指尖无意识摩挲着iPad边缘,锁屏上刻着"时间不会疗愈"——这是她与2014年盛夏那场永别的隐秘对话。那个蝉鸣刺耳的七月,一通电话将她的世界劈成两半:母亲在中风四天后永远沉睡,而彼时正在复旦大学自习的少女,甚至没来得及握住母亲最后的手温。

【隐形的法则】

社会编织着一张隐形的哀悼法则之网。23岁的曹阳至今记得殡仪馆里刺眼的日光灯,父亲肝癌离世那天,他机械地穿上孝服,耳边回响着司仪"该哭了"的暗示。可喉头像堵着浸水的棉花,挤不出一声呜咽。"我至今想不通,那时候为何流不出眼泪。"他的自嘲里带着锈迹斑斑的钝痛。

这种集体无意识的规训在张薇身上更为具象。当医生宣布父亲死亡时,母亲瞬间瘫软在地。22岁的她条件反射般掐住自己大腿,将呜咽锁在喉间。"您需要复印身份证。"医护人员的提醒让她如蒙大赦,转身逃向复印机的机械操作。消毒水的气味刺鼻,她机械地重复着动作,指甲深深掐进掌心。

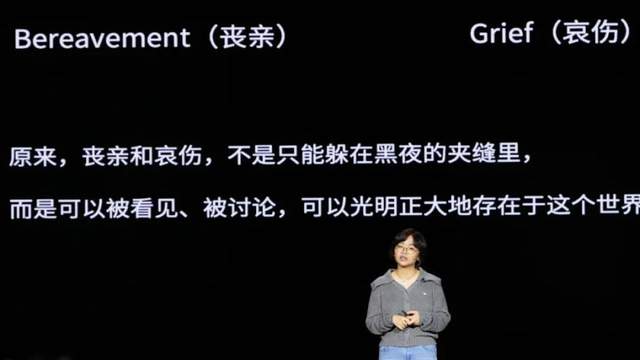

台湾作家苏绚慧的箴言在访谈记录中反复浮现:"真正灼伤人的从不是死亡本身,而是周遭的沉默与回避。"研究显示,每十个年轻人中就有一个在成年前失去至亲,他们如同带着隐形疤痕行走在阳光下的隐形人。

【静默的对抗】

深夜的朋友圈成为隐秘的哀悼场。褚云将父亲离世的消息折叠在"家中有事"的模糊表述里,对话框积压着77个未发出的"父亲"。家人心照不宣地将死亡变成禁语,直到两个月后,她才在亲戚的闪烁其词中拼凑出真相。

这种静默的角力在郑小雨身上演化成荒诞剧。母亲海难离世次日,家族长辈就为遗产撕破脸皮。19岁的少女冷眼看着人间闹剧,转身在社交平台敲下:"求你们随便同情我一下。"网友的廉价安慰反而成了止痛片——至少这里允许悲伤存在。

【永恒的潮汐】

对28岁的周明远而言,母亲化作三个永恒的诘问:"会戒酒吗?会戒烟吗?"每个午夜梦回,这三个问题都会从遗照中浮出,缠绕着他的呼吸。而陈露在熙攘街头频频"认错"父亲的背影,某个穿藏蓝夹克的陌生男人,就能让她瞬间溃堤。

研究者发现,这种哀伤如同程序代码中的死循环。张薇的电子日历标注着规律的思念周期:每月20号自动跳出的提醒,像定时发作的阵痛。李昀鋆的衣柜里永远挂着那件未送出的羽绒服,母亲爱吃的腌笃鲜成为她永不触碰的禁区。

【破碎的重构】

当25岁的云朵接到外公"你从天上掉到地下"的哀叹时,她愤怒地摔了电话。"妈妈给我的爱早已融进骨血",美术系女生将母亲的笑容画满整个速写本。这种重构在孔楠身上呈现为双重人生:相亲时她遵照母亲嘱咐隐藏单亲身份,却在日记本里写满"爸爸,今天遇到个人好像你"。

李昀鋆的平板电脑新增了新的刻痕:"活着,是为明白为何而活。"曾经的学术蓝图已然坍缩,如今她在香港的咖啡馆倾听陌生人的哀伤故事。某个潮湿的雨季午后,当她听到23岁男孩说"终于有人肯听这些"时,窗外的霓虹灯突然晕染成母亲最爱的晚霞。

这些年轻的生命正在废墟上搭建新的意义穹顶。有人将微信头像换成父母年轻时的合影,有人在深夜给亡母号码发送永不接收的短信,更多人悄悄修改了人生排序——体验、羁绊、存在本身,取代了房产证上的数字和职称评审表。

死亡解构了他们对世界的天真想象,却也催生出某种破茧的勇气。就像云朵在访谈最后说的:"妈妈给我的最后一课,是教会我如何带着缺失继续飞翔。"夜幕降临时,李昀鋆望着维港起伏的波涛,突然明白母亲从未离开——那些未能说出口的爱,早已化作潮汐永恒涨落的节律。