退休后,越是不在意打扮自己的女人,日子越过得好,原因很简单

退休后的周桂英,生活节奏一下子慢了下来。曾经忙碌的工厂生活,被闲适的居家时光所取代。可这份闲适,并没有让她感到轻松,反而让她有些无所适从。她开始参加一些退休工友的聚会,本想找回一些热闹,却意外地发现,自己和那些精心打扮的老姐妹们格格不入。她们热衷于讨论哪家的护肤品好用,哪个牌子的衣服时髦,谁家的孩子又带回了什么礼物。周桂英听着她们的谈话,就像听天书一样,心里像打翻了五味瓶,不是滋味。她感觉自己像一个落伍的士兵,被时代的大部队远远甩在了后面。

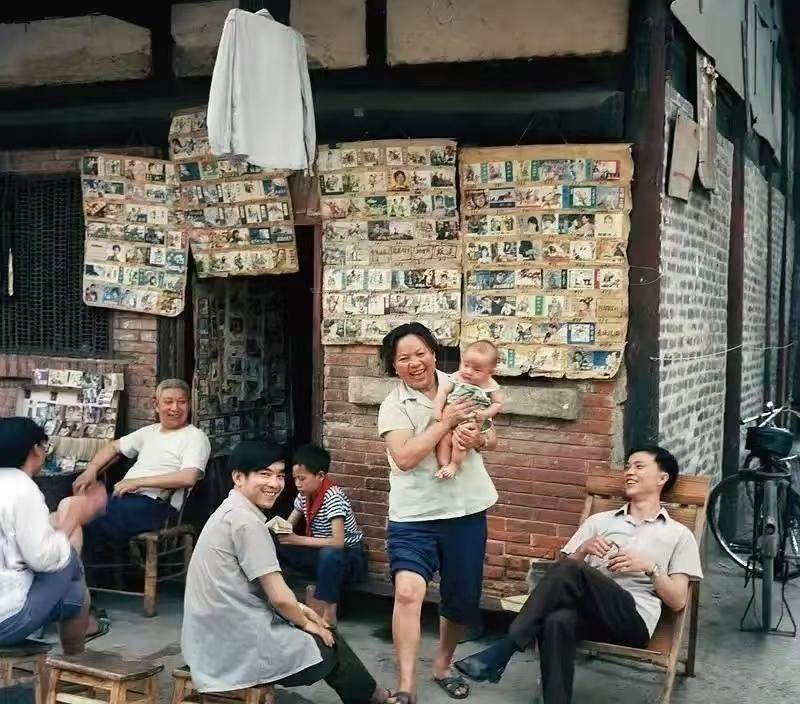

她想起以前在纺织厂的日子,大家穿着同样的蓝色工装,虽然辛苦,却也快乐。那时的快乐,源于简单的劳动,源于彼此的扶持,和胭脂水粉无关。可如今,大家都变了,变得周桂英有些不认识了。她开始怀疑自己,难道退休后的生活,就应该把时间和金钱都花在打扮上吗?难道不打扮自己,就意味着被这个时代淘汰了吗?

一天清晨,周桂英在小区广场散步,看到一群老人在打太极拳。他们穿着朴素的运动服,脸上没有浓妆艳抹,却个个精神抖擞。领头的,是以前教过她语文的李秀芝老师。李老师退休后,生活过得丰富多彩,教书法,带太极拳,还去养老院做义工,忙得不亦乐乎。她就像一棵常青树,散发着活力和生机。和李老师的相遇,就像一束阳光,照亮了周桂英迷茫的心房。她突然意识到,退休后的生活,可以有很多种可能性,而不仅仅是围绕着穿衣打扮转。

李老师邀请周桂英去老年大学学习书法。周桂英一开始有些犹豫,觉得自己一把年纪了,学什么书法啊。可李老师的一句话打动了她:“写字不是为了给别人看,是给自己心里添点乐子。”是啊,人活着,不就是为了让自己开心吗?

第二天,周桂英穿上丈夫多年前送给她的旗袍,还特意化了淡妆,高高兴兴地去老年大学上课。可一路颠簸的公交车,让她精心准备的妆容和衣着都变得有些狼狈。到了教室,看到其他学员都穿着朴素的衣服,她才意识到自己有些“用力过猛”了。书法老师是一位退休干部,他穿着简单的中山装,说话和蔼可亲。他说:“我们这把年纪了,不图别的,就图个心安理得,活得明白。”这句话,深深地触动了周桂英的心弦。

周桂英开始认真学习书法,她发现,在写字的过程中,自己的内心变得平静而安宁。她不再纠结于外貌和打扮,而是专注于笔尖的游走,感受着墨香的浸润。她还去医院探望了以前厂里最爱打扮的吴淑芬。吴淑芬年轻时风光无限,可如今却疾病缠身,孤苦伶仃。她把积蓄都花在了打扮和享受上,老了却落得个无人照顾的境地。吴淑芬的经历,让周桂英更加坚定了自己的选择。

周桂英开始积极参与社区的志愿服务,她给留守儿童做布偶,陪孤寡老人聊天,还用自己的缝纫手艺帮助社区居民修补衣物。她像一颗小小的螺丝钉,在社区这个大家庭里发挥着自己的光和热。她帮助一个叫小雨的女孩,资助她完成了学业。小雨后来成为了一名小学老师,并将这份爱心传递给了更多的人。

周桂英的生活,就像一幅水墨画,从浓墨重彩到淡雅留白,最终找到了最适合自己的颜色。她不再执着于外在的装饰,而是用心去感受生活的美好,去帮助身边需要帮助的人。她的故事,就像一面镜子,映照出许多退休女性的心路历程。

例如,社区里一位退休的音乐老师,曾经为了保持年轻的容貌,花费大量的金钱和时间在美容保养上。可随着年龄的增长,她发现,再昂贵的护肤品,也无法阻止岁月的痕迹。后来,她加入了社区合唱团,重新拾起了自己的音乐梦想,生活也因此变得充实而快乐。

又比如,一位退休的医生,曾经为了追求名牌和奢侈品,生活过得非常节俭。退休后,她意识到,物质的追求是永无止境的,真正的快乐源于内心的满足。她开始学习绘画,并将自己的作品捐赠给社区医院,用艺术的力量,为病人带去温暖和希望。

还有一个退休的工程师,她曾经为了事业,忽略了家庭和生活。退休后,她开始学习烹饪,为家人做各种美味佳肴,享受着天伦之乐。她发现,平平淡淡的家庭生活,才是最幸福的归宿。

这些故事,都印证了一个道理:退休后的生活,不在于你打扮得多么光鲜亮丽,而在于你是否找到了内心的平静和快乐。周桂英的故事,也激励着越来越多的退休女性,去寻找属于自己的幸福密码。她们不再盲目追求外貌的年轻,而是更加注重内心的成长和精神的富足。她们用自己的行动,诠释着退休生活的另一种可能:活得自在,比活得“漂亮”更重要。

三年后,周桂英的儿女们回家过年,看到母亲容光焕发,精神矍铄,都感到非常惊讶。他们发现,母亲不再像以前那样,执着于打扮和物质,而是更加注重生活的品质和内心的感受。她的房间里,摆放着自己创作的书法作品,书架上也多了许多书籍。她还经常参加社区活动,结识了许多新朋友。

周桂英的故事告诉我们,退休不是人生的终点,而是一个新的起点。在这个新的起点上,我们可以重新定义自己的人生价值,去追求自己真正喜欢的事情,去活出更加精彩的自我。而真正的美丽,并非来自外貌的装饰,而是源于内心的充实和对生活的热爱。