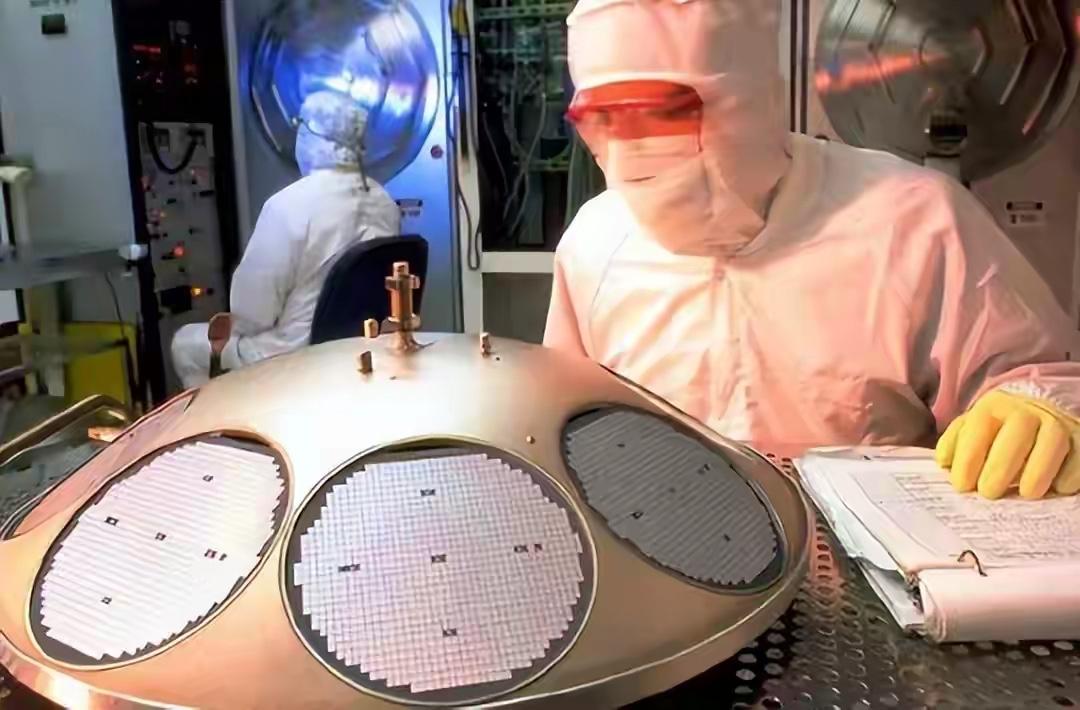

在中国宣布突破7纳米芯片工艺后,台积电资深工程师杨光磊毫不掩饰地说:“如果大陆没有梁孟松,估计还停留在28纳米。”他认为,梁孟松不仅技术过硬,更能撬动整个团队的化学反应,他甚至坦言,如果不是中国芯片受到欧美制裁,凭梁孟松的实力,很可能已经触碰到3纳米门槛。 在EUV光刻机被严控的背景下,他带领团队依靠DUV设备创造出逼近7纳米的路线,让本被断开的技术通道重新亮起,过去几年,中国在高端芯片制造上受到多重限制,包括设备、材料、EDA工具等环节都被卡得很紧,在这种环境下要推进先进制程几乎等于爬陡坡。 但正是在这种压力下,中芯的那次突破显得格外关键,节点本身是一回事,更关键的是,它证明了在外部封锁没有松动的情况下,中国依然能找到向前推进的办法,你会好奇,这条被迫绕道走出的路,会不会成为未来国产芯片的一条独特轨迹? 看完故事,心里多少会生出一种复杂的感觉,中国芯片走到今天,靠的不只是技术堆砌,更是无数技术人长时间扎在现场的执着,梁孟松的经历就像一面放大镜,把这个行业的难度和韧劲都照得很清楚。 他的技术水平当然重要,但更难得的是,他带得动团队,把分散力量拧成一个更有冲劲的整体,高端制程不是某个天才的灵光闪现,而是要几十个、几百个工程师日夜推公式、调参数、反复试片。 他能在没有EUV的前提下带队做出先进工艺,本质上靠的是这种组织能力,外界常把芯片制造看成设备堆出来的东西,可真正的核心是人的经验、判断和默契,当外围环境把通往先进设备的门锁上,中国这几年能硬生生从另一条路挤出突破,靠的都是这种韧性积累。 不过,7纳米本身并不是终点,没有EUV的状况还在持续,产业链的薄弱点也并没有因为一次突破就被填平,国产光刻胶、高端硅片、精密检测设备、EDA软件,这些领域的差距依旧横在那里。 越往下走越能体会,这条路不是靠某个明星工程师就能冲到底的,它需要持续不断的技术积累和人才投入,更现实的一点是,中国芯片要想稳住未来的路线,得让更多像梁孟松这样的骨干愿意留下、愿意带队、愿意把经验传给下一批人,这种传承的价值,往往比单次工艺节点的突破更关键。 芯片是全球竞争最激烈的行业之一,成熟节点和先进节点的竞争方式完全不同,对中国来说,与其盯着别人的脚印追,不如继续把自己的迂回策略走得更深,被制裁逼出来的技术路径,如果走通了,反而可能成为未来真正的底气。 不靠别人留下的工具,而是用自己的方法打开更多工艺路线,才算是真正的安全感,高端制造的世界里,没有谁会给你让路,只有你自己愿意不怕摔痛往前闯,技不压身,路才压不住你。 要让一个产业站起来,光靠激情不够,光靠个别人也不够,最珍贵的,是在困难面前不退缩的长期耐力,当下的突破只是起点,那些看不见的研发细节、那些没人拍摄的失败实验、那些工程师深夜写下的调试日志,才是中国芯片未来真正的基石。 能不能把这些耐力变成系统性的力量,将决定这条路走得多远,真正的进步,不是喊出来的,是一点点啃出来的。 越是被卡得紧的地方,越能逼出新的可能;技术的高度,往往藏在最不被看见的坚持里,你觉得,中国芯片接下来最该补的短板是什么?