1972年有人要撤汪东兴的中办厅主任,毛主席:替我转告总理三句话 “1972年9月13日午后,你去告诉总理,我只有三句话。”毛主席微微抬手,对面站着的汪东兴先是一怔,随即挺直腰板应声而去。那一道短短对话,后来成了中南海里广为流传的一幕。 怀仁堂的会尚未散场。会上,个别人突然把话锋一转,说主席身边潜伏着所谓“特务集团”,点名要替换中央办公厅主任。气氛骤冷。按程序,这件事本应先经组织部门酝酿,但当时的政治空气紧绷,一句话就可能引发巨浪。汪东兴没有等投票,径直退出会场,奔向菊香书屋——他明白,自己必须把情况原原本本地告诉主席,否则局势会迅速失控。 主席听完汇报,先用手指敲了敲茶几,然后吐字缓慢却毫不含糊:“一,你不要再回那个会场;二,我根本没授权讨论人事;三,我这儿的事别人无权插手。”说罢,他把这“三句话”交给汪东兴,让他立刻转告周总理。仅凭这十二个字,汪东兴的“乌纱帽”被稳稳钉住,一波看似凶险的暗流被迫退散,会议形成的所谓决议也就成了空文。 这并非汪东兴第一次在关键时刻挺身。要弄清主席为何如此信任东兴,时针得拨回二十五年前。1947年3月,延安上空炮声隆隆,中央机关决定撤离。汪东兴临危受命,带着十几名战士缩在山沟沟里盯梢敌军,趁夜色冷枪冷炮,硬把追兵拖住。不到一周,中央机关已安全转移,而敌军仍在荒山野岭兜圈子。次日清晨,毛主席对周边警卫说了一句意味深长的话:“这个江西小伙子,用得顺手。” 自那以后,汪东兴就像影子一样跟随主席。西柏坡时期,他白天巡逻,夜里趴草垛守夜;解放北平的车队,他坐最前面那辆吉普负责探路;建国后,中南海每一次大大小小的涉外接待,也离不开他暗中布防。1955年授衔时,组织上给他定了一个少将军衔。有人悄悄替他惋惜:论资历、论功劳,怎么也该是中将。汪东兴笑笑:“给我安个军衔已够多余,要是非升,我还怎么端着冲锋枪?”话虽半开玩笑,却把自己的定位说得透彻——首要身份是警卫,而不是将军。 时间来到上世纪六十年代。主席出访莫斯科、考察黄河、重上井冈山,多次长途行程都由汪东兴统筹警卫。1965年11月,他被任命为中办主任,负责的不仅是安全,更要确保文件运转、接待安排、机要保密一条链都不断档。中办主任这顶帽子看似普通,实则掌握着“信息中枢”。谁能见主席?文件怎么递?节奏由谁定?都要经过这里。也正因如此,汪东兴在政治风浪里难免成为被“盯上”的靶子。 1971年“九一三事件”后,内部气压降到谷底,猜忌如影随形。有人借口“关心主席健康”,暗指汪东兴垄断信息,给主席输送“假情报”。这一招如果得逞,不止是汪东兴,整个中办乃至警卫体系都会被彻底翻盘。站在当年的情境里,不难理解那场政治局会议的锋利与危险。 然而,毛主席一句“别人无权插手”点到了根子。警卫系统和中办是主席亲手搭建、亲自调度的“内线”。在他的治理理念里,核心安全绝不能外包,更不许临时起意地拉人“改组”。“人还是旧的好”,这句话并非怀旧,而是对忠诚与熟悉的珍视。事实证明,直到1976年主席逝世,汪东兴都是身边最后的值班员。门口那盏灯亮着,人就得在;灯灭了,他才能离岗——这是他给自己定的规矩。 主席去世后,汪东兴先后担任毛泽东著作编委会办公室主任、中央党校第一副校长,1977年进入政治局常委序列,随后又成为中共中央副主席。风头正盛时,他却在1980年选择退下。外界的议论不少,有人说他是被迫交棒,也有人猜他对新局面不适应。汪东兴只在私下里对朋友摆手:“我这一辈子最自豪的,不是当过什么副主席,而是守好了菊香书屋那扇门。” 离任后,他回到旧日的读书习惯。中午一碗素面,下午翻几份文件资料,偶尔给党史研究室写点只字片语。对于过去的风浪,他极少开口,偶有亲近后辈请教,他就说一句:“要写史,先得敬史。”朋友劝他出回忆录,他摆摆手:“真要把名字写进历史,最好的方式是少说话。” 2015年8月21日清晨,北京微雨。汪东兴在熟睡中离世,百岁整。中南海旧日台阶上的脚步声随之停歇,但那段特殊岁月里“十二个字”的传奇,仍在人们茶余饭后被反复咀嚼——危急关头,一句托付,一份信赖,可以扭转局势,也能映照出忠诚的分量。

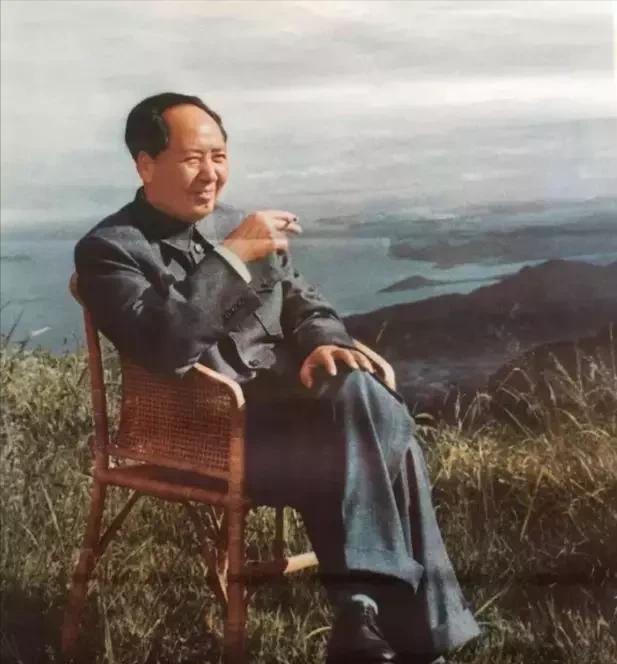

评论列表