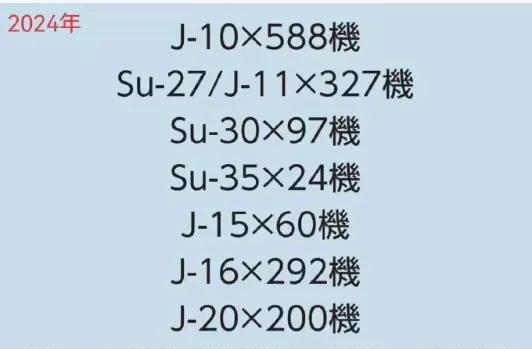

日本算出中国战机年产量,数据精确到个位数,歼20产能突然暴跌? 7月17日,日本防卫省最新发布的《防卫白皮书》中,再一次高调渲染“中国威胁”,并罕见地“自信”地给出了中国歼-20、歼-16等主力战机的总量。 白皮书称,截至2025年初,中国已装备230架歼-20和312架歼-16。这两个数字看似冷冰冰,但背后的含义却一点也不简单。 然而这份“精算表”甫一公开便引发多方质疑,西方情报机构与日本本土军事观察家均指出,其数据与中国实际军力存在系统性偏差。 首先要明确一点,中国从未对外公布过歼-20和歼-16的确切数量。日本的这些数字,明显不是中方主动透露的,更不可能是通过官方渠道获取到的。 那么问题来了,日本是怎么知道的?真有这么神通广大?还是又一次“掐指一算”?更关键的是,日本宣称歼-20在2024至2025年仅增产30架,甚至据此暗示“中国高端战机产能放缓”。 但这一结论与全球主流情报严重矛盾:美国洛克希德·马丁公司CEO曾公开承认歼-20年产量“匹敌F-35”,《军事观察》杂志则推测歼-20实际年产量超100架,2024年总量已近300架; 日本军事观察家“お砂糖wsnbn”根据部队编制推算,歼-20实际数量应达300-380架。 更值得玩味的是,白皮书不仅“精准估算”了现役数量,还通过所谓“产能模型”推算出战机年产量,但其数据漏洞频现。 在歼-16数量上,白皮书先称该机型从2024年292架增至2025年312架,却在军力对比章节标注为312架,暴露统计草率性。 而开源情报通过沈飞厂房卫星图及批次编号分析,歼-16实际年产量约40-50架,总数或超400架。这种矛盾指向更深层问题,日本估算模型与工业现实脱节。 中国沈飞新厂区28万平方米脉动生产线已全面投产,仅歼-16单一型号理论年产能即达50架,叠加成飞歼-20产线扩建,四代机总增量应远超日本宣称的“80架/年”。 日本这次的“数据”,并非空穴来风。它背后是一个不断运作的信息战系统。 从图像识别到卫星监控,从军演频次到公开招标信息,再到社交媒体蛛丝马迹,日本自卫队的情报部门确实不是吃素的。 但问题是,这种“情报推演”真的靠谱吗?尤其是在未公开任何计算模型、且存在选择性裁剪的情况下:白皮书刻意忽略中国数百架现役三代机; 宣称航母舰载机歼-15“仅70架”,却无视央视报道歼-15T弹射型已量产70架; 更在核武器数据上采用双重标准,贬低中国洲际导弹发射装置数量,却又高调采用西方最高值渲染中国核弹头储量。 7月17日,中国驻日使馆发言人立即作出回应,明确批评白皮书“违背国际关系准则”,并强调“所谓中国军力威胁论完全是倒打一耙”。 对于日本的数据矛盾,中方直指其动机本质:“通过扭曲中国军力现状,为自身突破专守防卫、扩张军备制造借口”。 那么,为什么日本要在这个时间点抛出这一套漏洞百出的“精算表”?仔细看时间节点,会发现它并不简单。 就在白皮书发布的同时,日本还参与了美军主导的“坚决力量·太平洋”军事演习,并遭到了俄罗斯外交部的强烈抗议。 俄方认为日本这种行动“具有武装冲突性质”,并威胁将采取“对等反制”。 白皮书此时渲染“中国战机增速放缓”,实则为日本扩军提供话术支撑,其核心诉求是将防卫费增至GDP 2%,并推动修宪松绑自卫队。 从某种意义上说,日本不是在对中国喊话,而是在对美国表态。它在告诉美国,“看,我已经帮你把对手摸清楚了”,也在提醒国内,“中国正在快速增强武力,我们必须加快再武装”。 这是一种危机塑造术,也是一种预算技术,最终的目的,还是为了给自卫队拿到更多资金和政策松绑。 但颇具讽刺的是,美国军工巨头对中国产能的评估反而更接近现实,暴露日本“情报”的战略服务属性。

更复杂的是,美国正默默观察着这一切。从美军在钓鱼岛空域进行模拟空投训练,到山东舰与尼米兹号在南海的对峙,再到这场“数据战”的背后推手,美国对中国军力的焦虑,从未减少。 而日本,正在逐步扮演那个“前线代理人”的角色。 这一次,日本算出了中国战机的“精确产能”,却因背离工业常识和多方情报而暴露其战略意图; 下一次,会不会是“台海冲突倒计时”?中日之间的较量,早已不止于岛链之争,而是正在进入一个信息操控、战略认知和军力评估交织的新阶段。 我们不得不承认,未来的战争,可能不是从第一发导弹开始,而是从第一条“情报”开始。 今天一个“产能受限”的失真数据,明天就可能变成“战略误判”的导火索。而这背后,谁在操盘,谁在布局,谁在试图让世界相信一个被裁剪的“现实”,值得我们警惕。 日本的算盘打得很响,但中国的军机,真有那么容易被算清吗?当沈飞的脉动生产线昼夜运转、六代机原型机划破长空时,答案已不言自明。