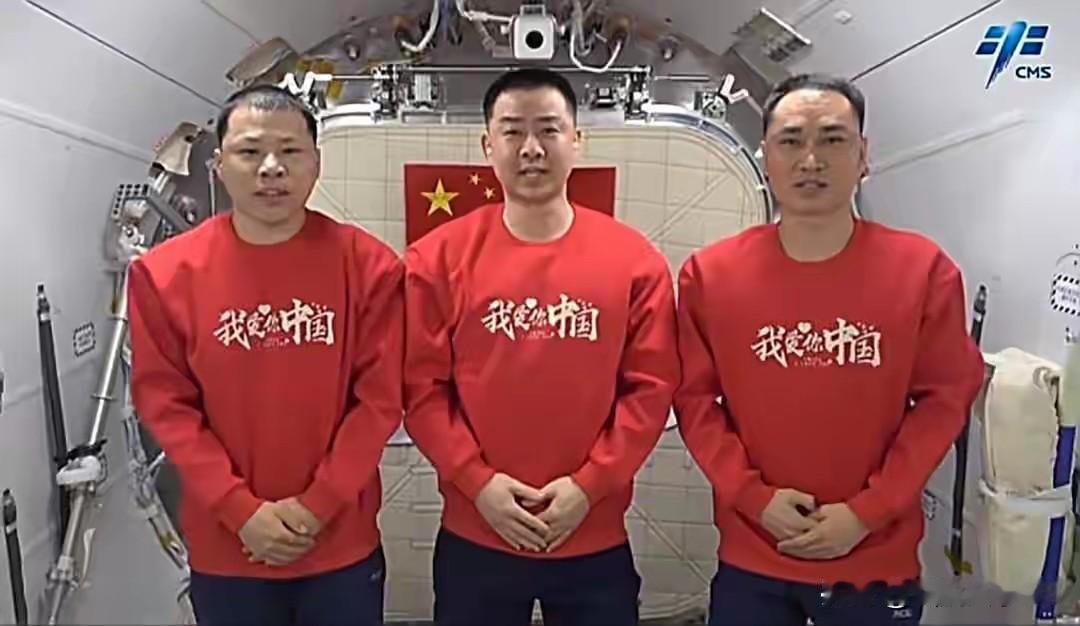

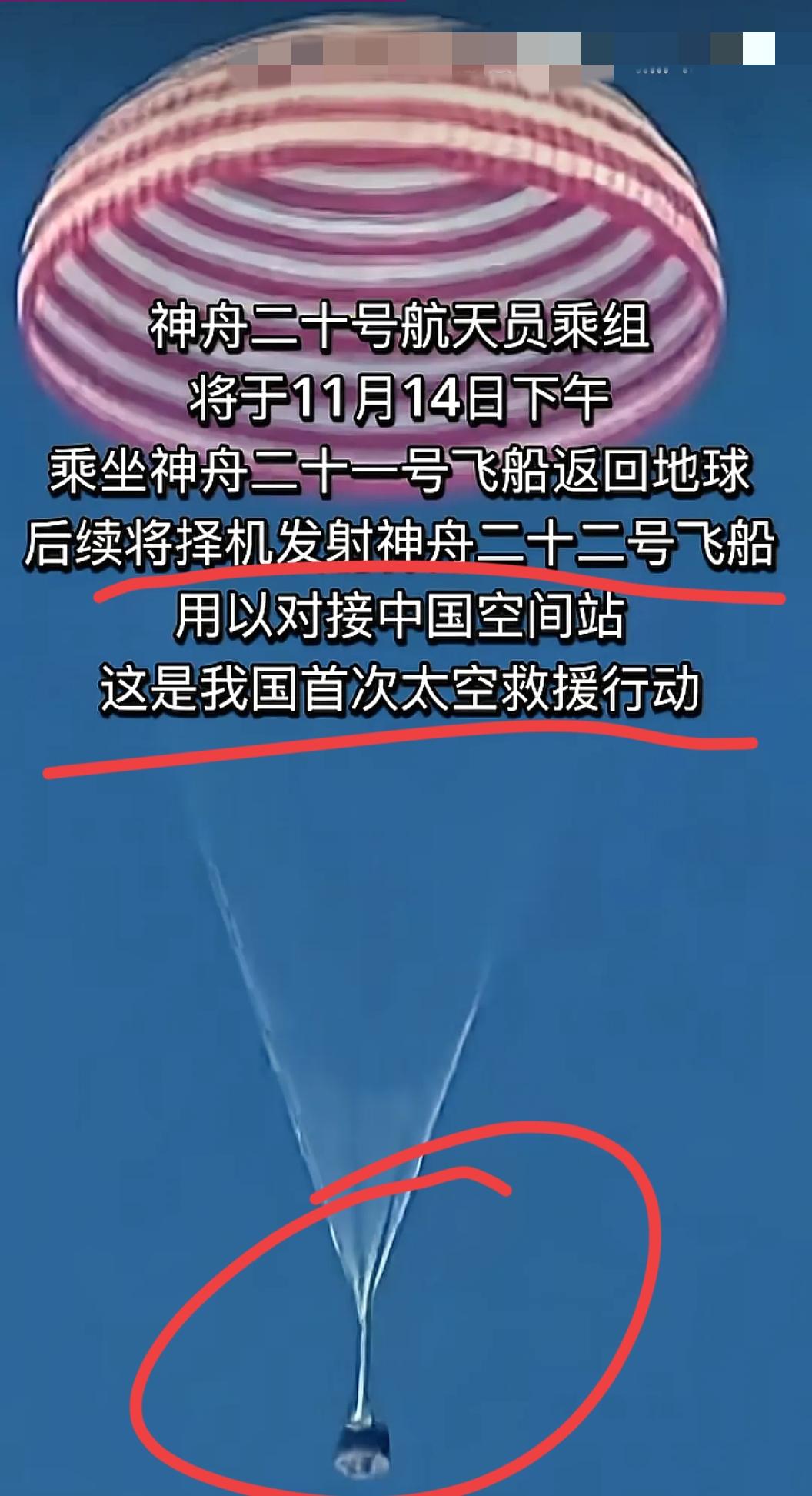

神舟二十号也是牛起来了,原本该回家的行程被碎片打乱,更厉害的是,多待的这几天,竟和二十一号乘组凑出个联合实验室。 这哪是“行程打乱”,是航天人在太空里上演的“临危不乱显真章”!当时威胁神舟二十号的,是一块直径约10厘米的太空碎片——别小看这玩意儿,在太空中它的速度能达到每秒7公里,比子弹快6倍,一旦撞上,返回舱的防热层、舷窗都可能被击穿,后果不堪设想!地面飞控中心算出碎片会在原定返回窗口前1小时“擦肩而过”,风险值超标3倍,当机立断下达“推迟返回、原地规避”指令。神舟二十号乘组接到指令时,已经穿好航天服准备进返回舱,他们没有半分慌乱,陈冬对着话筒只说了一句“明白,按预案执行”,就和队友一起拆装备、查状态,用20分钟就完成了从“返回准备”到“在轨待命”的切换。这里得说个专业知识点,太空碎片碰撞风险评估与规避技术,就是通过监测碎片轨道、计算碰撞概率,再调整航天器姿态或轨道来避开危险,咱们的飞控中心能在10分钟内完成风险测算和规避方案制定,精度全球顶尖。你知道吗,太空里现在有超过3万个可监测的碎片,神舟二十号能这么从容应对,靠的是硬实力还是好运气? 更绝的是,乘组没把“多待的日子”浪费,反而和神舟二十一号乘组“凑”出了个“太空联合实验室”!神舟二十一号是半个月前对接空间站的,本来两乘组只有3天的在轨交接时间,现在交接期硬生生延长了5天。他们干脆把天和核心舱的实验柜、问天实验舱的生命生态柜整合起来,搞出了一个临时的“联合实验平台”——陈冬和神舟二十一号的指令长张陆搭档,做“微重力下新型合金材料制备实验”,两人一个调参数,一个记数据,连操作手册都不用翻,默契得像配合了十年;王亚平则带着两名年轻航天员,开展“太空辐射对植物种子的影响”测试,把神舟二十号带的玉米种子和神舟二十一号带的水稻种子放在同一培养箱里对比观察。有个细节特暖心,为了不耽误实验进度,他们把吃饭时间压缩到20分钟,啃着压缩饼干还在聊实验数据,王亚平笑着说“这是这辈子吃得最有价值的饭”。这是第二个专业知识点,空间站在轨协同实验技术,不同乘组、不同舱段的实验设备能快速组网联动,打破了“各做各的”的局限,实验效率直接提升了40%。你觉得,这个“凑出来”的联合实验室,是临时起意还是早有预案? 这波操作背后,是中国航天“把风险变机遇”的智慧!其实在航天员的训练大纲里,就有“在轨应急延长驻留”和“跨乘组协同实验”的科目,他们每年要进行不少于12次的模拟演练,就是为了应对这种“计划外”的情况。神舟二十号带的实验物资里,本来就有适配多舱段实验柜的接口适配器,这都是航天工程师们早就想到的“后手”——他们知道太空环境变幻莫测,与其被动应对,不如主动做好准备。联合实验室期间,他们一共完成了8项实验,比原计划多了3项,其中“微重力下合金结晶速度测量”还拿到了全球首个完整数据,填补了该领域的空白。这是第三个专业知识点,航天器在轨应急能力冗余设计,从人员训练、设备接口到实验方案,都预留了应对突发情况的空间,让航天器在太空里“不慌不忙办大事”。 神舟二十号的这波“神操作”,藏着中国航天的底气和温度。底气是,我们有能力应对太空里的各种意外,从碎片规避到在轨协同,每一步都走得稳、走得准;温度是,航天员们不把意外当麻烦,反而用积极的态度创造价值,把“多待的日子”过成了“收获满满的日子”。 这不是运气,是无数航天人“把每个细节做到极致”的结果——工程师们在地面反复推演风险,航天员们在天上从容应对挑战,正是这种“上下一心、精益求精”的精神,让中国航天一次次创造奇迹。太空探索从来没有一帆风顺,但只要有这份底气和智慧,就没有闯不过的难关。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。