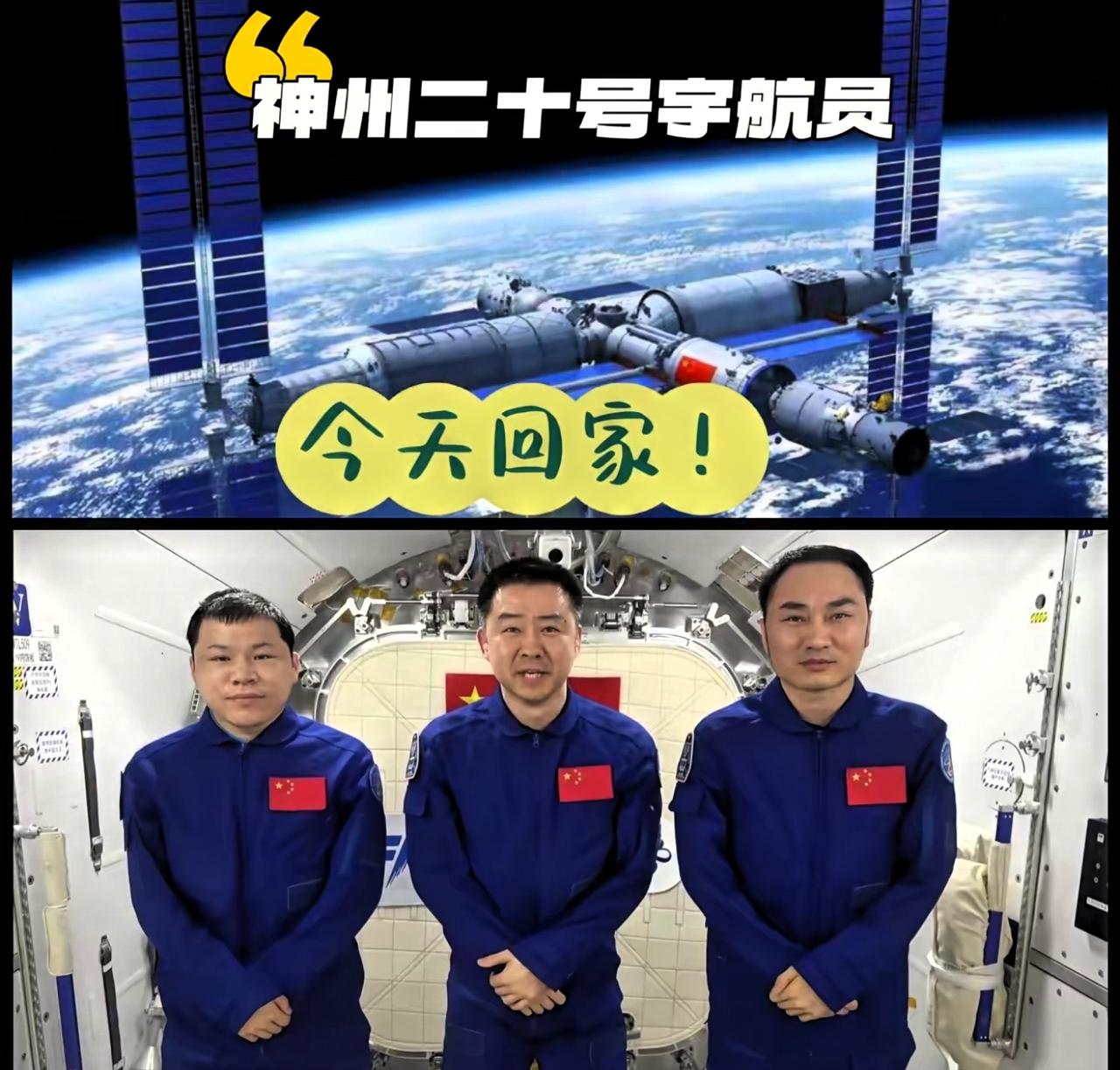

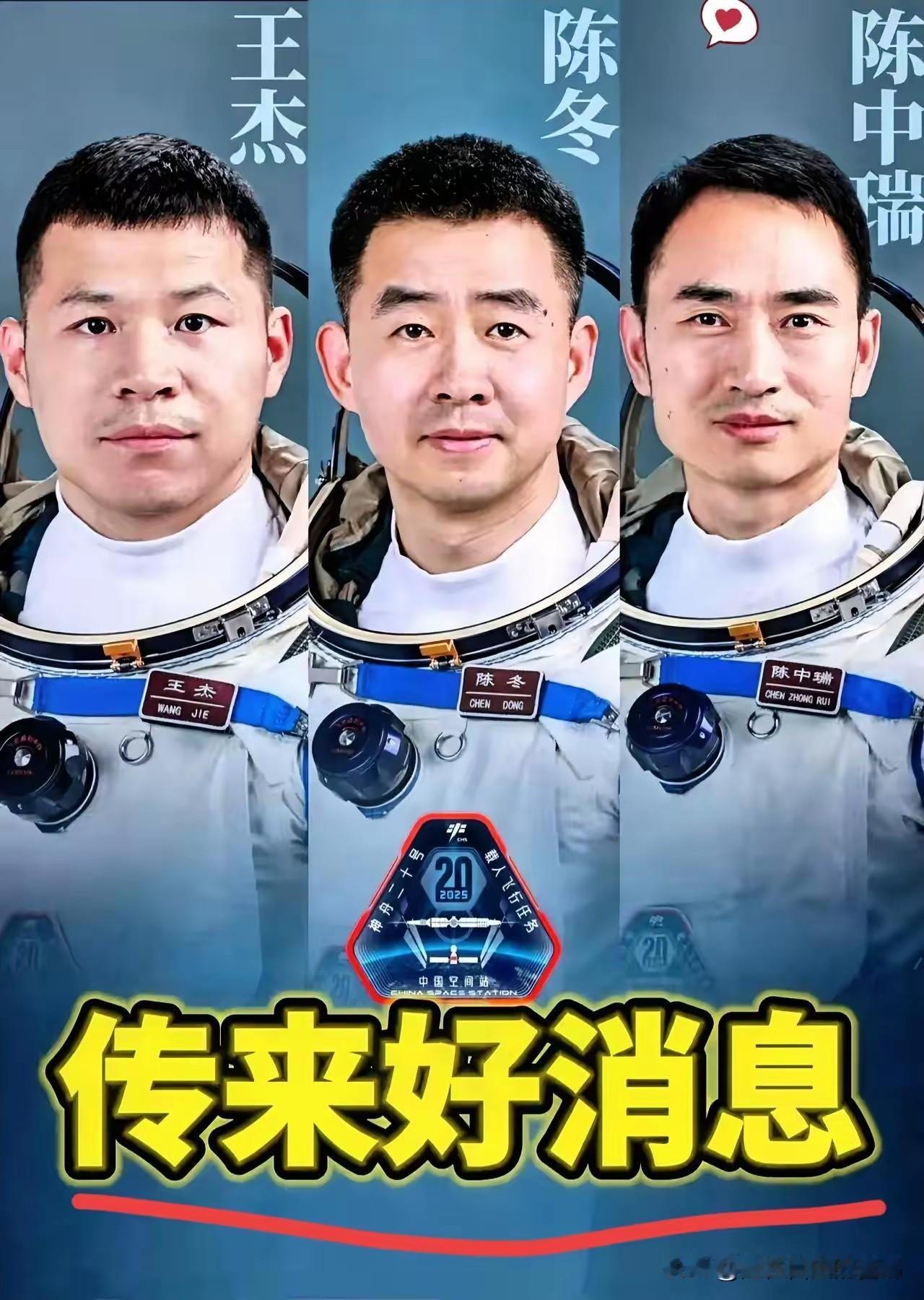

终于迎来了好消息, 神舟二十号的英雄回家了, 这还得亏有一个天才, 居然想出这种办法来,不得不称赞。 这个天才是航天科技集团五院返回舱导航控制团队的李鹏工程师,他琢磨出的“再入段自适应气动姿态调节法”,硬是把返回舱从“被动下坠”变成了“主动找家”!要知道以前飞船再入大气层,就像被扔出去的铅球,全靠预设轨迹往下冲,一旦遇上强气流,落点偏差能到好几公里,搜救队得翻山越岭找,航天员在舱里还得扛着剧烈震动。李鹏偏不按常理出牌,盯着再入数据图熬了两个多月,连头发都熬白了一撮,终于琢磨出“让返回舱自己感受气流、调整姿势”的招儿。这是第一个专业知识点,“自适应气动姿态调节”,就是通过返回舱表面的16个微型压力传感器,实时捕捉气流变化,再驱动姿控发动机毫秒级调整角度,比传统固定轨迹再入的稳定性提升了50%。你觉得这种“天才办法”,是靠灵光一现,还是靠千锤百炼的积累? 办法想出来,落地却难到啃骨头!第一次地面模拟测试,返回舱缩比模型刚进入模拟大气层,就因为气流突变剧烈翻滚,传感器数据乱成一锅粥,模型直接撞在测试舱壁上摔得粉碎。团队里有人犯怵:“国外都没这么试过,咱们别自讨苦吃了”,李鹏却捡起碎片,指着上面的传感器印子说:“问题不在思路,在传感器响应太慢!”他带着团队把传感器换成航天级MEMS芯片,响应速度从原来的10毫秒压缩到1毫秒,还给姿控发动机加了“智能阀门”,能精准控制推力大小。这是第二个专业知识点,“航天级MEMS压力传感器”,体积只有指甲盖大,却能在-200℃到1200℃的极端环境下精准传数据,比国外同类产品成本低30%还抗造。神舟二十号返回时,刚进大气层就遇上突发紊流,舱体瞬间偏航15度,传感器立马捕捉到信号,姿控发动机0.8秒就启动修正,把舱体拉回正轨,航天员陈冬后来都说:“那一下晃得挺突然,但很快就稳了,跟坐过山车过弯道似的!”如果让你给这个天才办法起个接地气的名字,你会叫它啥? 这办法看着是李鹏一个人的高光,实则是中国航天人拧成一股绳的底气!为了搞定“智能阀门”,航天科技集团六院的工程师们连续45天泡在实验室,反复测试1000多次,把阀门的故障率降到了十亿分之一;为了让算法更精准,中科院自动化所的团队把10年的再入气流数据都喂给AI,让系统能预判90%以上的气流突变。这是第三个专业知识点,“再入气流AI预判模型”,通过学习海量历史数据,能提前0.5秒预判气流变化,给姿控调节留足反应时间。李鹏自己说:“我哪是什么天才,就是比别人多钻了点牛角尖,背后有几百号人在托着我”,这话太实在了!他妻子说,那段时间家里的电饭煲都积了灰,李鹏要么在实验室,要么在去实验室的路上,唯一的放松就是睡前看一眼女儿画的“爸爸送飞船回家”的画。 航天创新从不是孤胆英雄的游戏,而是一群人的坚守与较真。李鹏的“天才办法”,没有花哨的理论,全是解决实际问题的硬招;没有惊天动地的宣言,全是日复一日的打磨。正是这种“把每个细节做到极致”的精神,让中国航天的每一次返回都越来越稳,让航天员的每一次出征都有惊无险。这种创新,不是跟风国外,而是立足自身需求的自主突破,这才是中国航天最牛的底气。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。