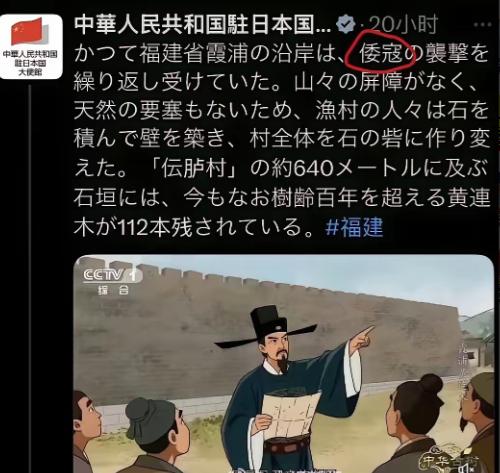

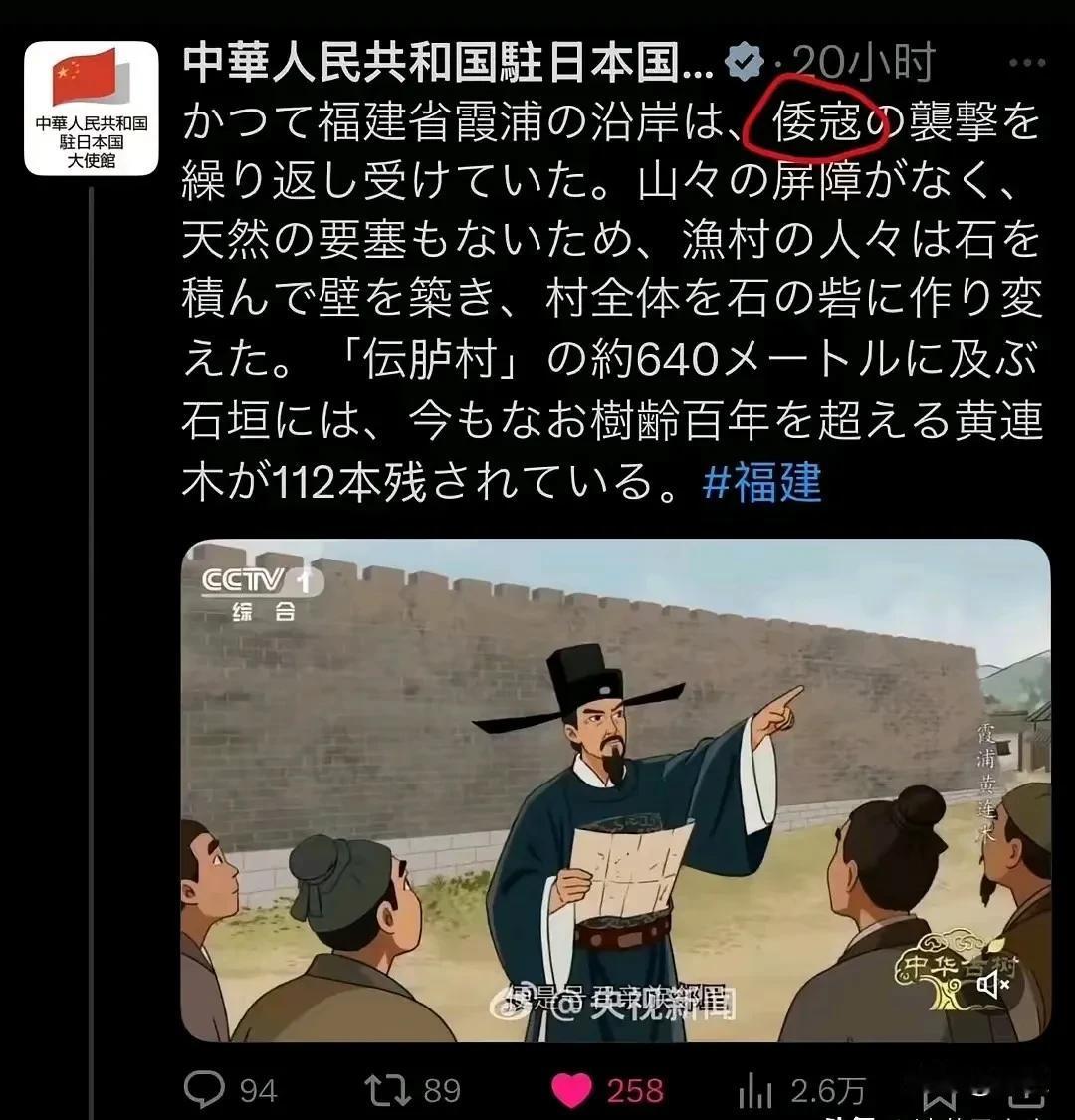

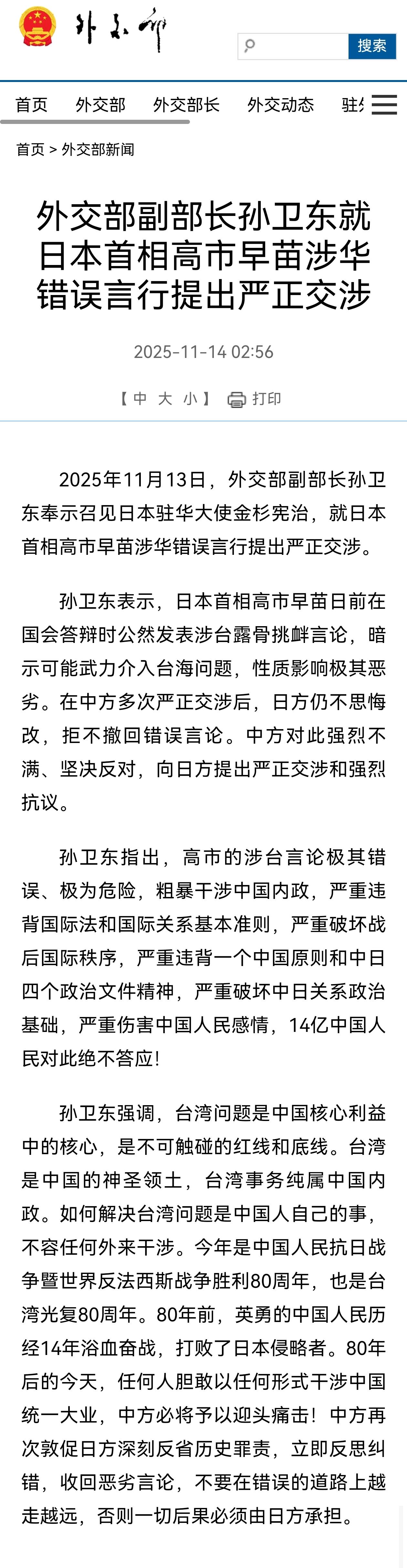

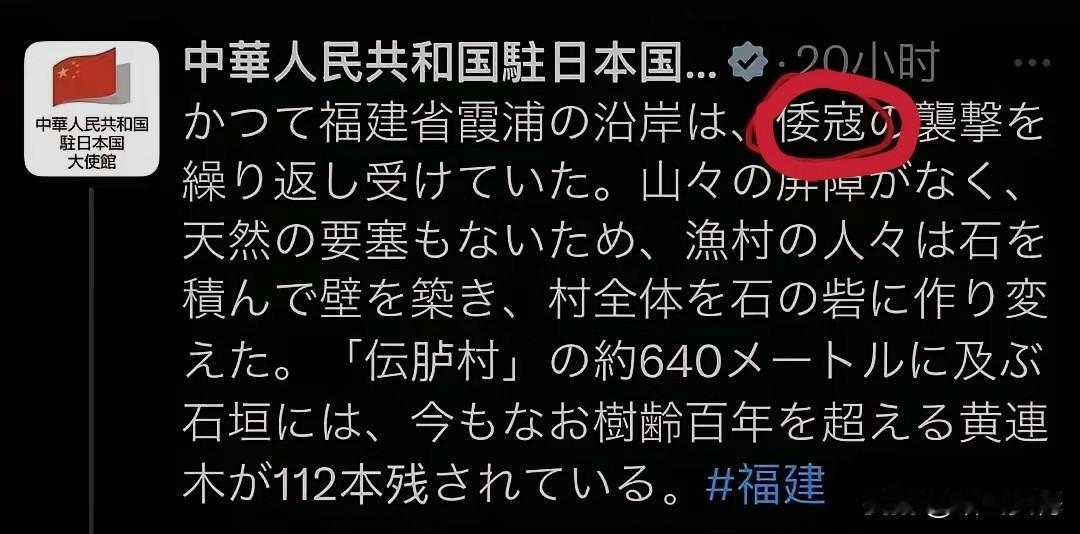

我驻日大使馆首次明确使用“倭寇”一词,这是对日本右翼的明确警告! 近日,我国驻日大使馆官方X账号的一则更新引发广泛关注,内容聚焦明朝福建霞浦沿海渔民抗击倭寇的历史往事,短短一段文字里,“倭寇”二字格外醒目。 这两个看似简单的历史词汇,绝非单纯的史实回顾,背后承载着民族记忆里的伤痛与抗争,更藏着对当下的深刻关照,每一个关注中日关系的人都能读懂其中的分量。 打从1223年倭寇首次侵犯高丽金州开始,这个由日本战乱催生的海盗集团就成了东亚沿海的噩梦。 镰仓幕府灭亡后,日本陷入南北朝对峙,连年战乱让大批战败武士失去生计。 贫困之下他们抱团成伙,在松浦家支持下化身海盗,带着掠夺的欲望把魔爪伸向朝鲜半岛和中国沿海。 这些人烧杀抢掠无所不为,绑架人口、焚毁庐舍,高丽的漕运航线都被他们搅得不得安宁,最终只能改为陆运。 倭寇对中国的侵扰早在元末就已出现,1358年之后更是连年不断,守将刘暹的反击只能让他们短暂收敛,却挡不住其扩张的势头。 明朝建立后,倭寇的侵扰变本加厉。 1369年,山东、苏州、淮安等地接连遭到大面积袭扰,1370年他们又转战山东、浙江、福建沿海,抢掠不休。 明太祖借着通告元明鼎革的机会,多次向日本室町幕府交涉,足利义满时期双方还曾合作打击海盗,朝贡贸易也随之展开。 可足利义持掌权后中断合作,倭寇袭扰再度升级,永乐朝时他们的规模明显扩大,袭扰重心也从北方沿海南移到了浙江等东南地区。 洪武到永乐的57年间,倭患年平均还不到2次,可永乐之后到嘉靖之前的近百年里,倭患记录只有17次,谁也没想到嘉靖一朝会成为倭患最猖獗的时期。 45年间,倭患次数猛增至628次,占了整个明代倭患总数的80%,“连舰数百,蔽海而至”的场景让滨海数千里同时告警,沿海民众饱受苦难。 面对空前严重的倭患,明朝政府没少下功夫。 福建沿海四郡筑起16座城池,新增45个巡检司,募集了一万五千多名士兵;浙东浙西也整修海防,筑起59座城池,分派兵力驻守。 外交上,明朝与日本室町幕府时断时续的合作,没能从根本上解决问题,直到戚继光、俞大猷等将领率军出征,局面才彻底扭转。 1561年,戚继光率领戚家军在台州九战九捷,狠狠打击了倭寇气焰,之后他与俞大猷联手,一步步肃清福建、浙江的倭寇。 1565年又合力消灭了盘踞在广东、南澳的残余势力,肆虐多年的东南沿海倭患终于被荡平。 1567年,明穆宗采纳建议取消海禁,允许民众出海贸易,曾经靠走私谋生的人有了正当出路,倭寇活动也逐渐减少,1624年侵犯福建沿海成为史书上所见的最后一次倭寇记录。 这些抗倭的历史,早已化作民族记忆的一部分,藏着中国人抵御外侮、捍卫家园的精神密码。 “倭寇”从来不是中性的历史称谓,而是刻着侵略烙印的符号。 这个词背后,是无数沿海民众的生命逝去,是无数家庭的破碎流离,是古代日本对外扩张掠夺的直接见证。 在当下的语境里,驻日大使馆使用这个词,有着鲜明的现实指向。 日本右翼势力长期以来不愿正视历史,总想淡化甚至否认侵略过往,试图割裂自己与历史上侵略行为的联系。 大使馆用“倭寇”这个承载着铁一般历史事实的词汇发声,就是要戳破这种历史虚无主义的谎言。 让世人记住,侵略的历史不会因为刻意回避就消失,民族的伤痛也不会因为时间流逝就被抹平。 日本近年在军事和地缘问题上的动作频频,增加国防预算、强化与盟友的军事合作、在涉台涉海等问题上不断挑衅,这些行为都违背了和平发展的共识。 大使馆提及抗倭历史、使用“倭寇”一词,正是对这些挑衅的有力回应。 历史已经证明,穷兵黩武、对外侵略最终只会自食恶果,现在的日本如果执意偏离和平轨道,重蹈历史覆辙,必然会遭到反对和抵制。 这种以历史为镜的警示,比任何空洞的表态都更有力量。 从明朝渔民自发抗击倭寇,到戚继光、俞大猷率军平倭,再到朝廷调整政策从根源上化解倭患,中国人抵御外侮、维护主权的决心和智慧始终如一。 护国家主权和领土完整,是刻在中国人骨子里的信念,过去如此,现在如此,未来也绝不会改变。 历史的印记不会因时间冲刷而淡去,正义的立场不会因沉默而动摇。 “倭寇”二字,既是对历史侵略行为的定性,也是对当下和平底线的坚守,更是对未来发展的警示。 唯有正视历史,才能避免重蹈覆辙;唯有坚守底线,才能守护和平发展。 【评论区聊聊】你觉得铭记抗倭历史,对当下我们维护国家利益、应对外部挑战有着怎样的现实意义? (信源:倭寇——百度百科)