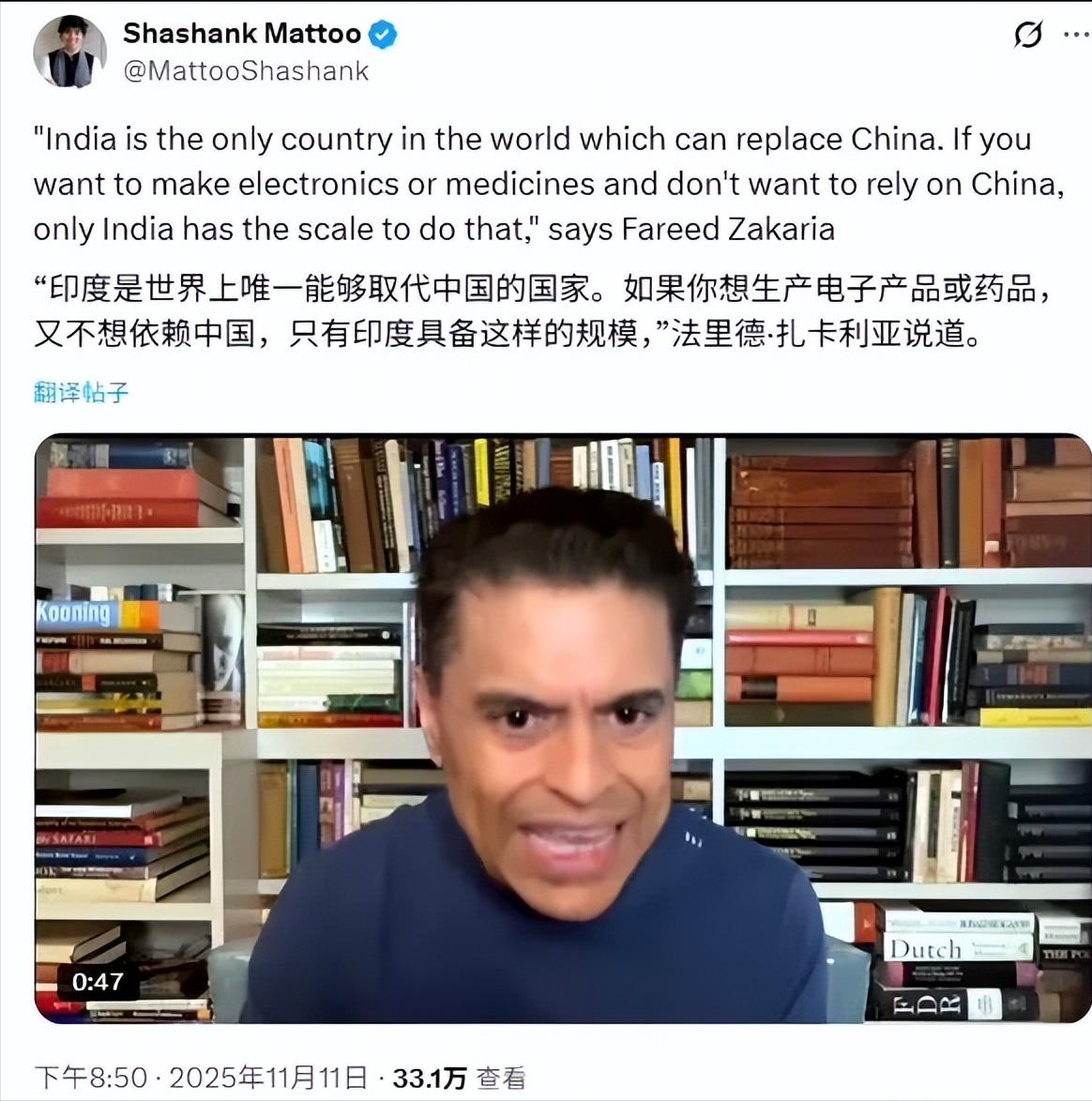

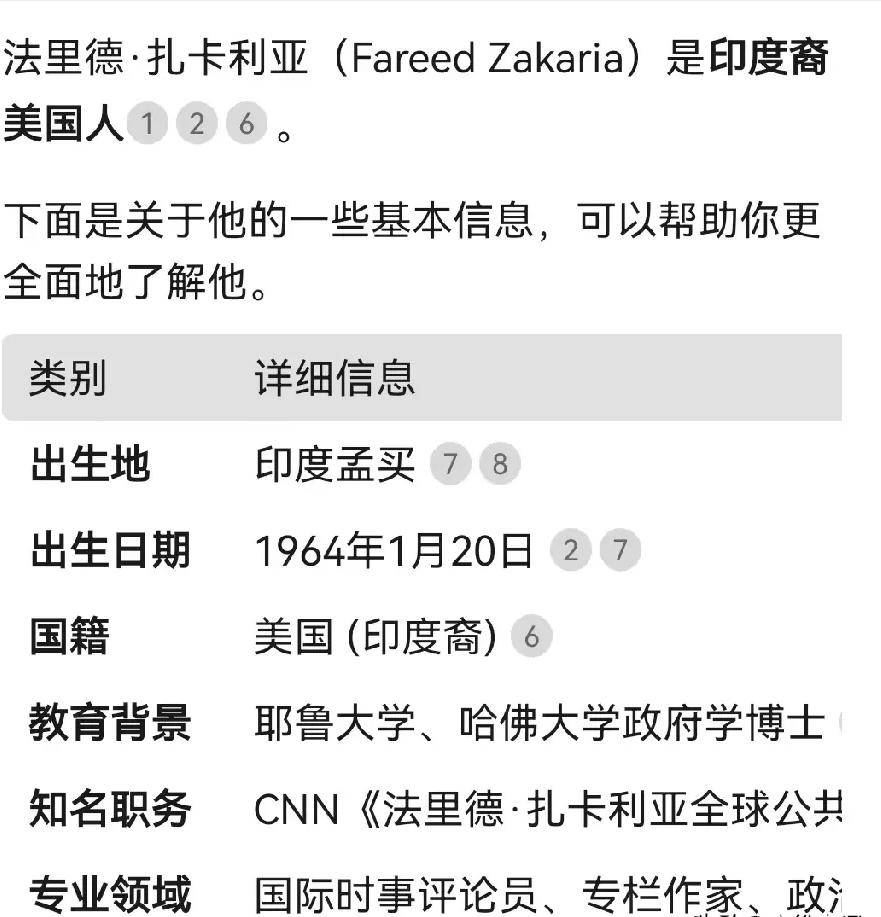

美籍印度裔专家说印度是唯一可以替代中国的国家,如果你想生产电子产品和药品而又不想依赖中国,只有印度具备这样的规模! 不得不说印度裔确实真的非常爱印度,在美国也非常团结,虽然是美国籍了,也成为美国的评论家了,但还是时时刻刻为印度打广告,希望外资去印度投资,再看看华裔,只能说差距太大了,特别是美国的华裔,能做到印度裔的10%就不错了!只能说出去的这些润人,大部分都是精致利己主义者,它们是不可能团结,不互相伤害就不错了! 这位专家的自信并非空穴来风。拿药品来说,印度早已被誉为“世界药房”,其仿制药产业发达得令人咋舌。全球有大量的廉价救命药源自印度工厂,这背后是庞大且成本相对低廉的化工人才队伍,以及通过FDA认证的工厂数量在全球都名列前茅。 当欧美国家开始讨论药品供应链安全时,印度自然成了一个无法绕开的选项。再看电子产品,虽然印度的电子制造业基础与中国相比还有明显差距,但其优势在于巨大的国内市场和年轻的劳动力结构。 莫迪政府力推的“生产关联激励计划”(PLI)正用真金白银吸引着苹果、三星等巨头在印度设立生产线,试图复制一条属于自己的电子产业链。从潜力上看,印度确实手握一副好牌。 然而,潜力要转化为现实,中间隔着的不只是资金和政策,还有基础设施、物流效率、劳工技能以及那套被外界诟病已久的官僚体系。 中国的供应链优势是数十年积累的结果,形成了一个难以在短时间内复制的、高效协同的生态系统。印度想要迎头赶上,要克服的挑战恐怕不比任何一个追赶者少。这就像一个天赋异禀的年轻选手,虽然前途无量,但想挑战卫冕冠军,每一步都走得异常艰难。 更有意思的是,发出这番声音的,是一位已经加入美国籍的印度裔。这恰恰引出了话题的另一个层面:海外族裔对于祖籍国发展的态度和作用。 在美国,印度裔群体的凝聚力和影响力是有目共睹的。从硅谷的科技巨头CEO,到华盛顿的政治圈,甚至副总统的位置,都能看到印度裔活跃的身影。 他们似乎形成了一个强大的网络,不仅在各自的领域取得了成功,还不遗余力地为印度的形象和利益发声。这种发自内心的归属感和集体行动力,让印度裔在美国社会的话语权越来越重。 这种观察,很自然地会让人联想到华裔群体。同样是人口庞大的少数族裔,同样在科技、学术、商业领域人才辈出,但华裔群体给人的印象却常常是“一盘散沙”。 网络上流传的“润人”一词,背后就带着一种对部分海外华人精致利己主义的批判。这种观点认为,许多人移民海外后,便切断了与故土的情感联系,更关心的是个人在新环境下的生存与发展,缺乏抱团取暖、共同为族裔发声的动力。 甚至在一些时候,内部还会因为观念不同而产生隔阂与摩擦。这种对比虽然尖锐,却也触及了许多人心中的一根刺。 造成这种差异的原因或许很复杂。印度裔移民美国的历史相对集中,很多人带着清晰的技术移民背景,更容易在专业领域形成圈子,进而发展出更强的社群认同。 而华裔移民的构成则更加多元,不同年代、不同地域的移民带来了不同的背景和观念,整合起来自然难度更大。 文化上,印度裔似乎更善于表达和展示自己的文化特色,也更积极地参与社会政治活动,而华裔则可能受到传统内敛文化的影响,更倾向于埋头做事。 归根结底,那位美籍印度裔专家的“广告”,不仅仅是在为印度的制造业站台,更是一种海外族裔力量与祖籍国发展同频共振的体现。 一个国家在全球舞台上的崛起,或许不光取决于其自身的努力,海外儿女的鼎力相助,有时也能成为一股不可忽视的推动力。 这种现象,究竟是文化基因的差异,还是发展阶段的不同所致?一个团结的海外社群,对于一个国家的未来究竟意味着什么?这或许是一个值得我们每个人深思的问题。

![真想把青藏高原搬到印度去,把印度的平原搬过来[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/12060251746751367723.jpg?id=0)