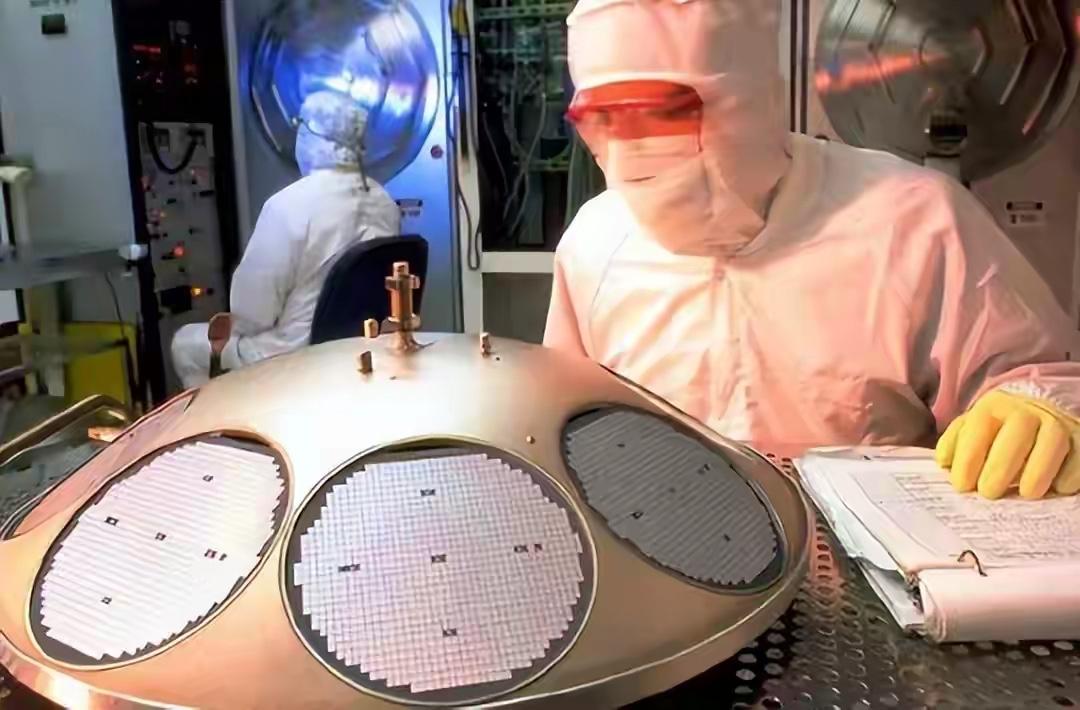

在中国宣布实现7纳米芯片工艺突破后,台积电资深工程师杨光磊直言,如果没有梁孟松,大陆芯片技术可能还停留在28纳米。他认为,梁孟松不仅技术过硬,更能带动整个团队发挥出巨大影响力。杨光磊甚至表示,如果不是受到欧美制裁的限制,凭梁孟松的实力,很可能已经摸到3纳米的门槛。 大家都知道光刻机这东西全世界也就荷兰人能造,美国人还专门下令不给卖给中国,没了最先进的EUV光刻机,国内芯片厂牵着鼻子走,更别说什么高端制程,可技术难题不等于死路,梁孟松就是那个打破常规的人物。 国内芯片厂压根没什么好设备,只有那些老式DUV光刻机,大部分圈内人都明白这玩意本来是做不到7纳米的,但他硬生生把多重曝光工艺研究到极限,把原本没希望的设备逼到极致,团队跟着他干了几千小时实验,良品率终于拉了上去,别人不敢想的他真带领团队做到了。 不过即使能造出7纳米芯片,量产也还差着不少,成本高、效率低、原材料好多还得依赖进口,特别是光刻胶、硅片这些东西,大部分咱们还不能完全自己做,供应链一出现问题全产业链都要跟着抖,芯片不像一般的商品,讲究的是协作和稳定,要每一个环节都稳得住。 可这些年这场技术攻坚越来越多人参加进来,国内相关专业的大学生人数一下子窜上来,科研院所、设备厂商也开始齐心协力,有的科研单位还专门弄出人才特别激励政策,确保骨干人员能专心搞研发。 相比国外大公司批量出货,一条生产线月产十几万片,国内现在就算能凑齐生产线,7纳米的月产能也就一两万片,差距明显,除了最核心的机器没法买,国内在很多配套化学品、软件设计工具上都还在追赶,就像造发动机能解决一半问题,剩下的还得慢慢补课。 但再难也得顶着,全球大部分国家根本没机会参与这场芯片大战,中国人更不能轻言放弃,梁孟松们在前头不断突破,越来越多顶尖青年紧跟其后,这支队伍逐渐壮大,7纳米不过是新的起点,不是终点。 中国芯片业就靠一代又一代工程师的努力撑起来,不管外部环境怎么变,关键时刻总有人能站出来把这口锅扛下来,未来可能只有当越来越多自主研发的技术扎根在中国,这种被卡脖子的局面才会彻底结束,现在这条追赶和超越的路才刚刚开了头。