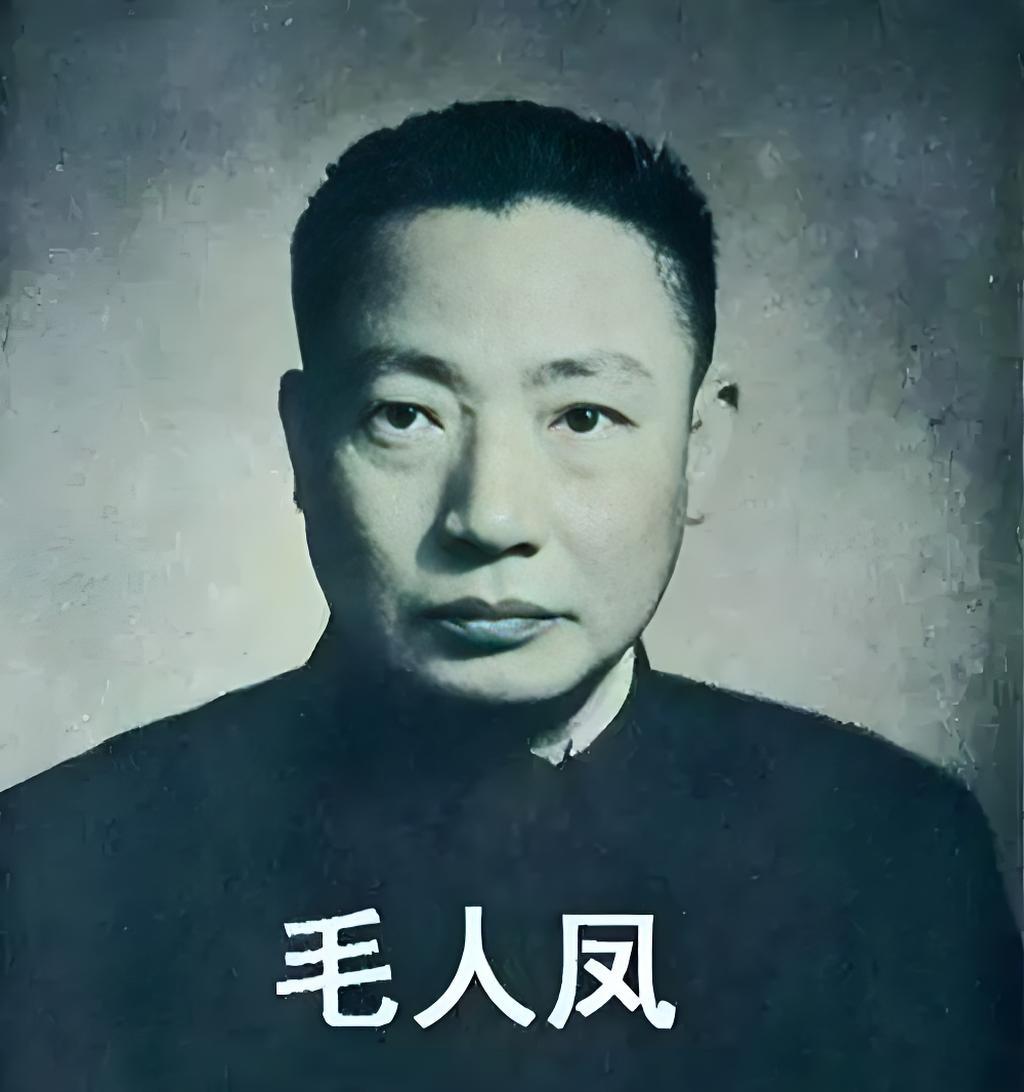

1943年,黄维见军粮发霉还掺着砂石,给军政部长何应钦寄去了一袋。何应钦大怒,派人调查黄维,黄维的顶头上司关麟征也趁机发难。 黄维被俘之后,在功德林战犯管理所里一门心思琢磨永动机。听起来像笑谈,可要知道他早年在军中那股子轴劲儿,这事也就不那么出人意料了。这个轴人,命运转弯的起点,不是什么战场溃败,而是一袋发了霉的米。 部队吃的军粮掺着沙子、霉得发黑,士兵闹肚子,一个个拉得瘦骨嶙峋。他忍不住,把一袋问题军粮直接寄到了军政部长何应钦那儿。直接找顶头上司反映问题,既实事求是,又能迅速解决。可在那个讲“潜规则”的军界,黄维这一袋米,是投弹。 何应钦收到那袋米,火气蹭蹭往上冒。他不是不知道军中有问题,但问题被直接寄到自己办公桌上,那就不是“问题”,而是“挑衅”。这封越级举报,像是在他面前扔了个响雷,炸得不仅是脸面,还有背后那张派系的棋盘。 何应钦没打算亲自出面,他拉了个盟友,关麟征,黄维的顶头上司。关和黄是同班同学出身黄埔一期,但关系早就裂了。一个靠拢何应钦,一个是陈诚爱将,私底下都想把对方从自己系统里清出去。 借着“军粮事件”,关麟征顺势启动内部调查,但查的是老生常谈的“吃空饷”。这在当时再普通不过,很多军官靠虚报兵员数量中饱私囊。黄维也被“挂上号”,可事情偏偏复杂。他没有吞钱,那笔“空饷”被他用来补贴前线士兵,添置急需的药品和装备。 调查小组的人私下给黄维提过醒,意思是“低头认个错,走个过场就算了”,但他不听,觉得自己没做错,甚至把账本摊在桌上、每一笔去向都标得清清楚楚。他想靠真相过关,但对手要的是服从。 关麟征心里清楚,黄维这步若不压住,陈诚那条线迟早会来抢地盘。他在会议上冷着脸说:“军纪不能破,哪怕是错在好心。”手下几个副官当场交了“证据”,一封封揭发信像是早准备好的。黄维被定了“管理不善,破坏军需”的罪名,虽没上军事法庭,但被明升暗降,调离了实权岗位。 蒋介石对黄维有印象,知道此人不贪,收到报告时局面已经僵死,何应钦和关麟征联手施压,陈诚又一副忍气吞声的样子。他不可能为了一个军长去得罪整个军政部的体系,只能调走黄维,算是丢车保帅。 黄维负气回到老家,整整一年没踏进军部一步。这个决定像一颗石子扔进湖面,激起了更大的漩涡。陈诚亲自找关麟征谈话,办公室门一关就是一下午。据说当时陈诚拍桌喊话,关麟征靠着椅背冷笑,最后陈诚气得胃病复发,当场吐血。 可最后上位的,是关麟征的人马——张耀明。 一年后,局势翻盘。陈诚调任军政部长,手握实权,何应钦被边缘化。可他没动关麟征,也没急着报黄维这口气。 1949年,国民党全面溃败,关麟征成了陆军总司令。他该随军去台湾,可他却停在了香港。他告诉身边人,台湾太小,容不下他和陈诚两头老虎。他知道,一旦踏上那片岛,陈诚不会留他好日子过。 他在香港过得很低调,一栋小楼,一位夫人,几乎不再对外发声。晚年有人去拜访,他只是摇头说,“人这一辈子,赢了位子,不一定赢了局。” 黄维后来被重新启用,但在淮海战役中,他带着兵力充足的部队,被围困在双堆集,最终被俘。进了功德林战犯管理所后,他不参与集体活动,整天琢磨“永动机”,还写了厚厚一摞笔记。 那个寄出霉米的决定,像是他人生的分水岭。他信理,可理在那时,不被当作力量,只被当作麻烦。那袋米寄出去的不是腐败的证据,而是他自己作为一个“异类”的宣言。 风波之下,真正受益的是那些懂得潜规则、习惯灰色地带的人活得更久。黄维、陈诚、关麟征,看起来谁都不算彻底失败,但每个人都被这场博弈消磨了锋芒,留下的是半生的警惕和余生的沉默。 参考资料: 东方网:永动机到底长什么样?黄埔一期“最顽固战犯"毕其一生研究

王仙客

何应钦给黄维定的罪名是吃空饷,这是国民党所有军官的通病,黄维如果敢叫屈,就得调查整个远征军高层,陈诚不可能为了一个黄维得罪所有人