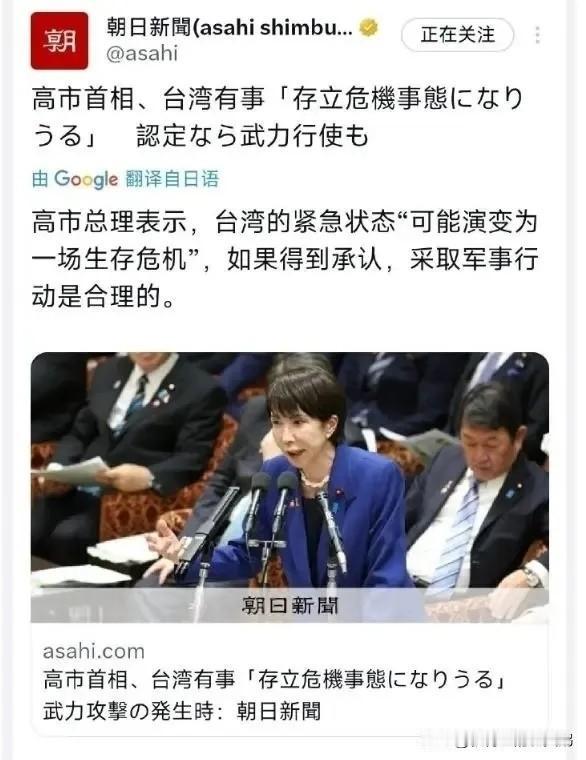

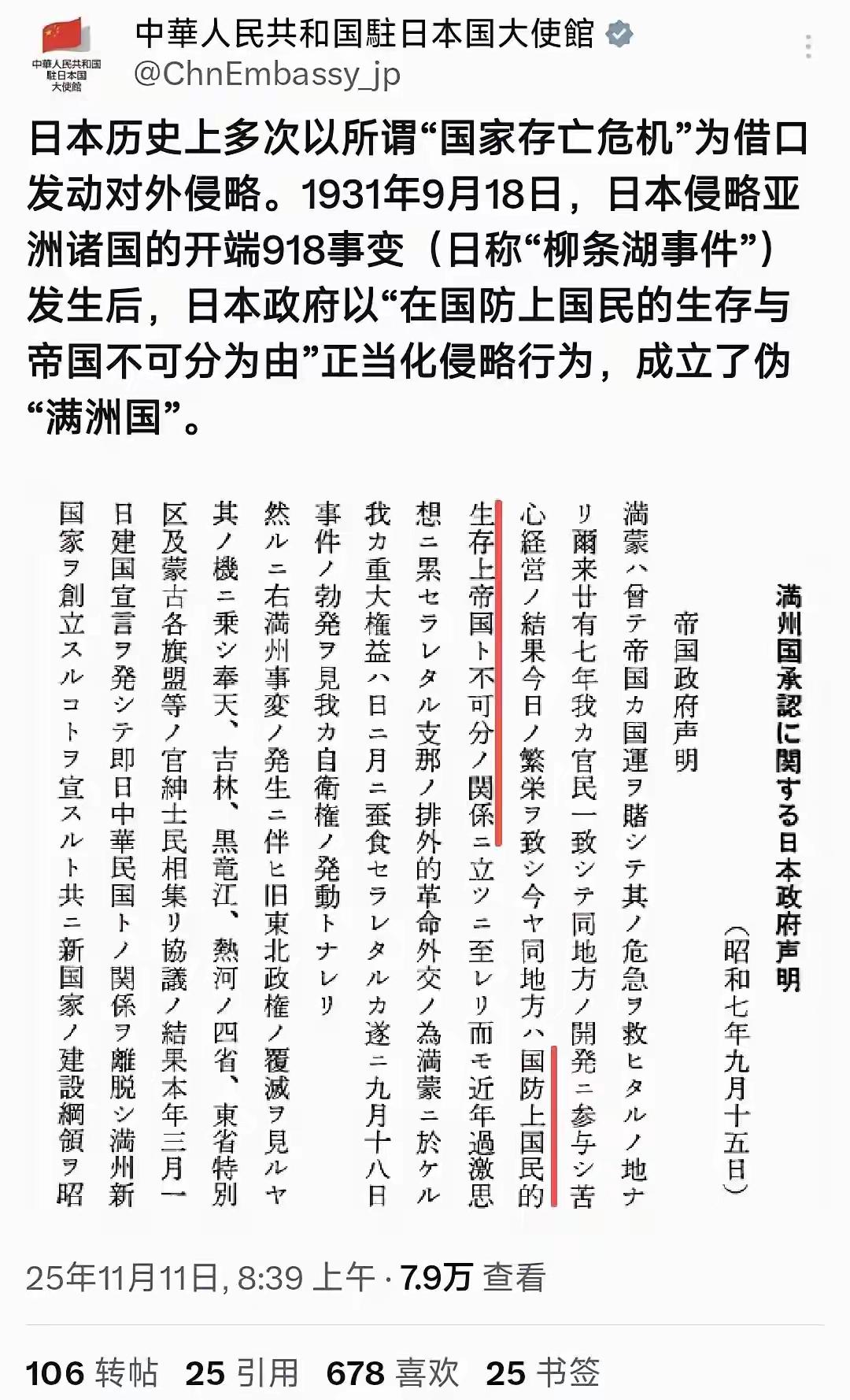

死保台湾?日本为战争铺路,中方打出致命牌,日本琉球难保了。 日本首相高市早苗抛出“台海动武即出兵”的极端言论,配合5000亿日元扩军计划与400枚“战斧”导弹部署,将东亚地缘政治推至危险边缘。 日本军事扩张轨迹充满矛盾性:一方面,防卫预算连续六年突破GDP2%红线,2025年更是砸下5000亿日元采购射程1600公里的导弹,在九州与冲绳部署“综合火力师团”直指台海。 另一方面,其国债规模已达GDP的260%,依赖美式装备导致“反击能力”沦为半吊子工程,核心导弹技术、卫星侦察、后勤补给均需美国授权,实际作战效能备受质疑。 这种“烧钱式扩军”本质是日本右翼借台海问题突破和平宪法限制的工具,从修改《国家安全保障战略》纳入主动攻击选项,到成立统合作战司令部与美军深度捆绑,每一步都在复制“甲午战前”的扩张逻辑。 中国反制呈现“法律-军事-历史”三重维度,外交层面,依据《波茨坦公告》与中日四个政治文件,严正指出日本领土仅限四主岛,琉球主权归属从未被清政府承认。 军事层面,福建舰航母搭载歼-35隐身战机完成海试,094A核潜艇在黄海悄然行动,巨浪-3导弹的隐蔽性让美军反潜系统难以追踪。 历史层面,通过联合国人权理事会重申琉球人民自决权,引用1879年清政府抗议“琉球处分”的史料,揭露日本殖民史的未完成清算。 这种反制直击日本战略软肋,当冲绳民众因美军基地污染、刑事案件治外法权问题爆发万人游行时,所谓“台海有事即日本有事”的叙事已沦为空中楼阁。 琉球问题的复杂性远超领土争议,从1372年明太祖册封中山王确立宗藩关系,到1879年明治政府以武力吞并,再到1972年美国单方面移交行政权,其法律地位始终悬而未决。 联合国2025年人权会议上,中国代表援引《联合国海洋法公约》“人类共同继承财产”原则,质疑美军基地对珊瑚礁的破坏性开发,冲绳独立运动领袖照屋宽德更直言:“我们不是反日,而是反对被当作战争前沿,” 这种民意与法理的双重压力,迫使日本正视殖民创伤,当阿伊努人仍在为传统土地权诉讼时,北海道改名事件暴露的领土争议与琉球问题形成历史镜像,共同指向日本对“战后秩序”的选择性遗忘。 日本战略误判的深层根源在于历史认知割裂,右翼政客参拜靖国神社、篡改教科书的行为,与普通民众对经济稳定、和平生活的诉求形成尖锐对立。 东京大学2025年民调显示,仅18%民众支持直接参战台海,62%认为冲突与己无关,丰田、索尼等企业更公开呼吁避免卷入冲突,凸显经济对华依赖之深。 这种“政府狂热、民众警惕”的撕裂状态,恰是日本战略风险的真实写照,当高市早苗试图以“采购美国皮卡、大豆”换取军事扩张空间时,实则是在经济依附与军事冒险间走钢丝,最终可能重蹈甲午战败覆辙。 站在历史十字路口,琉球问题的解决需要超越“主权”之争,它关乎殖民创伤修复、国家安全与地区稳定的平衡,更关乎倾听被边缘化民意的勇气。 当中国以核威慑与法律战双重亮剑时,当琉球民众以“蓝丝带行动”呼唤和解时,日本的真正选择不是如何介入台海,而是如何正视历史、弥补过错。 唯有如此,才能避免东亚重蹈“以邻为壑”的覆辙,让冲绳的海风真正带来和解的曙光,这既是对历史的交代,更是对未来的负责。 日本在台海问题上的军事冒险,本质是历史焦虑与战略误判的产物,其通过扩军突破和平宪法限制的尝试,既忽视了国内经济脆弱性,也低估了中国维护核心利益的决心。 琉球主权争议的再起,更暴露了日本对战后秩序的双重标准,既想享受和平红利,又不愿正视殖民历史。 未来,日本若继续在台海问题上越界,不仅将加剧地区紧张,更可能因内部民意撕裂与经济反噬陷入战略困境,真正的安全不是军事扩张,而是以史为鉴、与邻为善。 唯有正视历史、尊重他国主权,才能实现东亚的长久和平与繁荣。