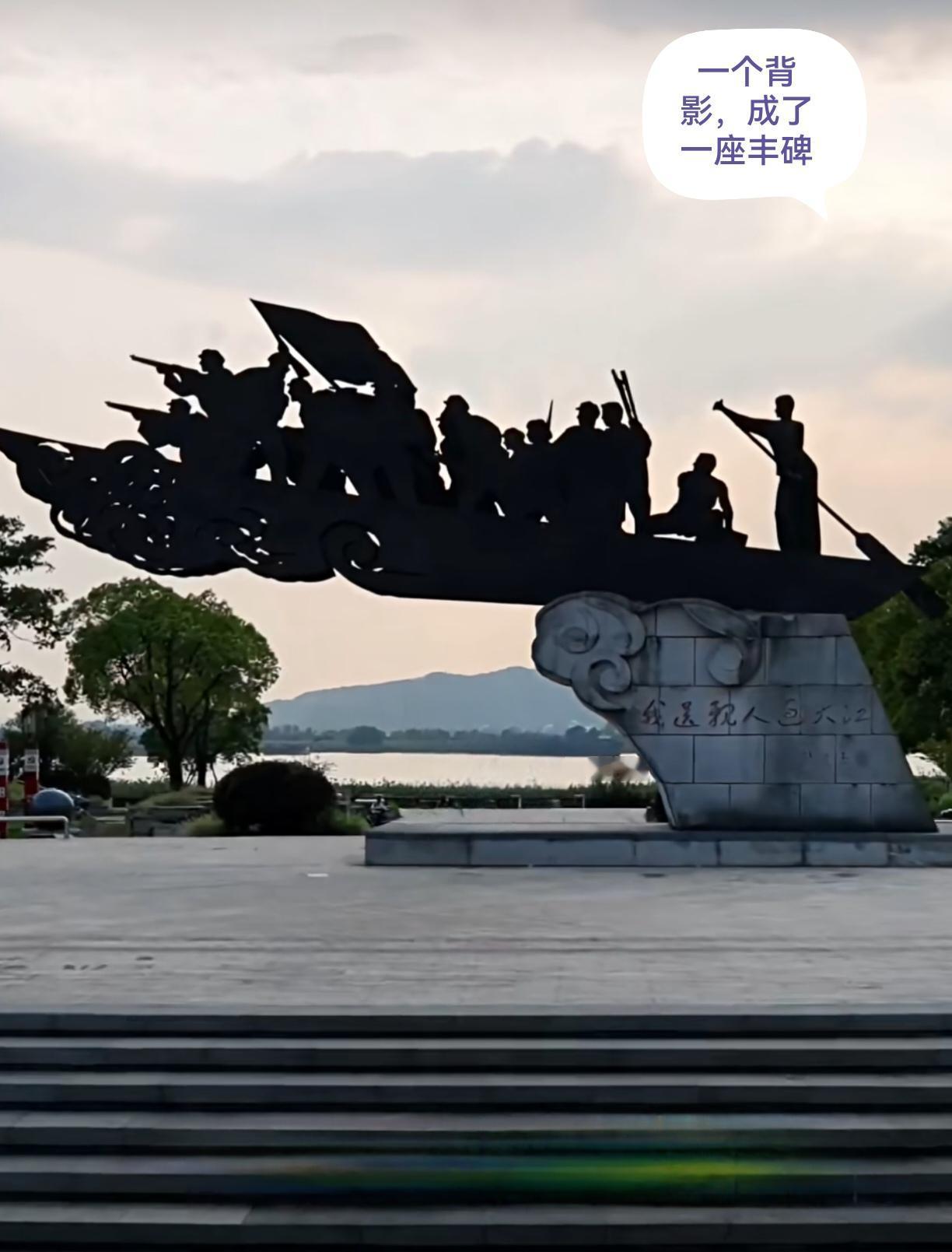

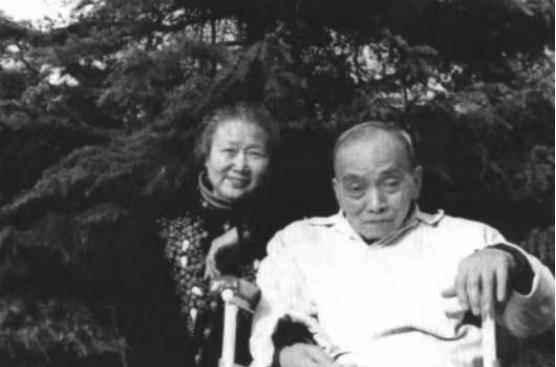

这张珍藏在中国革命军事博物馆的黑白照片《我送亲人过大江》,拍摄于1949年4月22日,照片的背景讲述的是一个动人的故事。 1949年4月22日傍晚,长江江面炮火连天,百万雄师正横渡长江挺进江南。 江岸上,新华社随军记者邹健东举起缴获的老式莱卡相机,按下快门定格了一个永恒瞬间: 一位梳着大辫子的姑娘弓着身子,奋力摇橹划桨,木船上载满荷枪实弹的解放军战士。 这张后来名为《我送亲人过大江》的照片,成为见证解放战争军民同心的经典影像,被永久收藏在中国革命军事博物馆。 照片里的姑娘叫颜红英,当年才19岁,是江苏宝应县一个普通渔家女。 母亲早逝后,她跟着父亲颜建法、17岁的妹妹颜根兄靠一条5吨木船跑运输谋生。 1949年3月,父女三人运粮途中得知解放军正在征集船只准备渡江,颜红英当即劝说父亲,把自家赖以生存的木船捐出来参加支前。 为了适应渡江需求,他们拆掉船篷改装船只,随后和其他几十条运粮船一起,在扬中北夹江进行了一个多月的紧张训练。 4月18日的演习中,国民党军舰突然炮击,颜红英的耳膜被震伤,听力从此下降,但她没说一句退缩的话,伤还没好就重新回到训练场上。 4月22日傍晚,渡江战役正式打响,颜红英家的船上载着24名解放军战士,父亲在船尾掌舵,她和妹妹轮流划桨。 船只从江都中闸出发,向着长江南岸的丹徒县伏园乡渡口驶去。 船行至江心,一颗炮弹在船边不远处爆炸,弹片擦过颜红英的脸颊,鲜血瞬间流满脸庞。 身边的战士急忙询问:“要打仗了,你们怕不怕?”她抬手抹了把脸上的血,继续使劲摇着橹,嘴里说着:“不怕,我要把你们送过江,解放全中国。” 就在这时,岸上的邹健东捕捉到这个画面,山东籍班长告诉姐妹俩有人拍照,颜红英随口问了句:“什么时候给我们一张?” 班长笑着回应:“赶快划,到时候会给你们的。”谁能想到这个简单的承诺,一等就是半个世纪。 战争结束后,邹健东始终惦记着照片里的“背影姑娘”。 他不知道姑娘的姓名,只记得是江边长大的渔家女,几十年来四处打听却毫无头绪。 1998年,拍摄大型文献纪录片《风雨钟山路》时,邹健东恳请剧组帮忙寻找,编导便把他的心愿写进了解说词。 1999年4月27日,纪录片播出,远在常熟的董小妹看着电视里的老照片,突然惊喜地喊道:“这是我妈妈!” 原来颜红英1951年嫁人后随丈夫迁居吴江,从未对人过多提及当年的经历,女儿董小妹从小听母亲讲过渡江支前的故事,一眼就认出了照片里的身影。 经过南京电视台核实,颜红英的身份得到确认。 1999年5月22日,84岁的邹健东在北京见到了69岁的颜红英,两位老人紧握双手热泪盈眶。 邹健东把放大的照片亲手交到她手上,兑现了半个世纪前的承诺,还动情地说:“当年如果不是你们这样的船工奋不顾身支援前线,百万大军是过不了长江的。” 同年“八一”晚会上,两人被特邀到场,蔡国庆、张迈演唱了专为这段故事创作的歌曲《背影》,歌声里的深情让在场观众无不动容。 而颜红英一家当年获得的渡江支前二等功臣证书和渡江胜利纪念证,早已在1957年的一场大火中烧毁,这场重逢也弥补了她多年的遗憾。 颜红英的故事之所以能跨越七十余年依然打动人心,核心在于它印证了平凡人创造历史的朴素真理。 19岁的渔家女,没有惊天动地的誓言,却在炮火中做出了最勇敢的选择。 她不是专业的战士,只是长江边一个普通的船家女儿,却用伤痕累累的双手划动船桨,为解放大军铺就了胜利之路。 在渡江战役中,像颜红英这样的支前群众有百万之多,他们藏船护船、改装船只、冒死摆渡,用最朴实的行动诠释了“人民是靠山”的深刻内涵。 没有这些平凡人的挺身而出,就没有百万雄师过大江的辉煌胜利,这正是历史给予我们的重要启示: 伟大的事业从来不是少数人的孤军奋战,而是无数普通人的同心协力。 国家对功臣的铭记与回馈,从来都不曾缺席。 渡江胜利后,颜红英一家被授予二等功臣称号;2000年,政府为她分配了新居,让这位老英雄安度晚年。 家乡宝应县授予她“最美广洋湖人·支前模范”称号,扬中市渡江文化园里矗立起以照片为原型的巨型雕塑。 这些举措不仅是对个人功绩的认可,更是对所有为国家和人民付出的平凡英雄的尊崇。 《我送亲人过大江》的故事被改编成影视、歌曲,走进校园和军营,让更多人懂得今天的幸福生活来之不易,也让军民同心的精神在新时代不断焕发生机。 那个在炮火中摇橹的背影,早已超越了个人形象,成为一座永恒的精神丰碑。 【评论区聊聊】看到这段平凡人的故事,你有何感想? (信源:我送亲人过大江——中国军网)