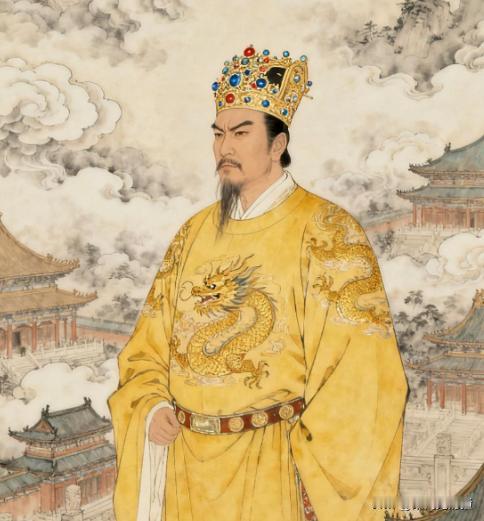

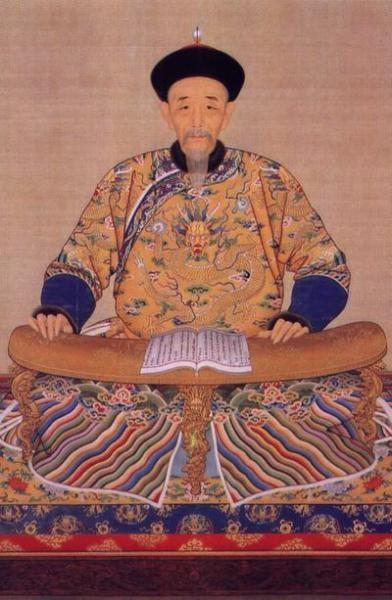

朱元璋功劳有多大?燕云十六州丢了四百多年,北宋使臣苏辙出差时发现,当地汉人全剃了契丹发型,穿胡服说胡语,跟中原人完全两样。西北更惨,“汉儿尽作胡儿语,却向城头骂汉人”这诗句听过吧?晚唐时期,河湟汉人连母语都丢了,归义军苦苦支撑百年终究湮灭。 说起燕云十六州这块地方,那可是中原王朝几百年的心头病。自从后晋那个石敬瑭,为了当上皇帝,一通操作把燕云十六州割让给了契丹,中原的北大门就算是彻底敞开了。北方游牧民族的骑兵,从那以后就能顺着华北平原一路南下,简直如入无人之境,昼夜就能冲到黄河边。 后来的后周世宗柴荣有点本事,曾经发力收复了瀛洲、莫州等地,可惜眼看要打到幽州了,自己却病倒了,最终功亏一篑。 到了宋朝,赵匡胤兄弟俩更是跟这块地方杠上了,几次三番想拿回来,特别是那次“雍熙北伐”,开局挺顺利,西路军都拿下寰、朔、应、云四州了,结果东路军掉链子,导致全线溃败,名将杨业也战死了。宋朝没能收复燕云十六州,导致整个北宋时期,华北平原直接暴露在北方政权的威胁之下,最后只能靠每年送钱送绢的“澶渊之盟”买个和平,但心里那个憋屈就别提了。 更扎心的是,时间久了,当地汉人的心态和文化都变了。像北宋的使臣苏辙出差到那边,就亲眼看到许多汉人穿着契丹人的衣服,说着契丹话,生活习惯完全胡化了。 晚唐诗人司空图在那首《河湟有感》里写得更直白:“一自萧关起战尘,河湟隔断异乡春。汉儿尽作胡儿语,却向城头骂汉人。”这说明在吐蕃统治下的河湟地区,当地的汉族青年已经普遍使用吐蕃语言,甚至有的在城头用吐蕃语骂汉人。土地丢了还能再打回来,人心要是“丢”了,那才是真的麻烦。几百年的分离,使得这些地区的民众在风俗习惯甚至身份认同上,都与中原产生了隔阂。 所以,朱元璋和他建立的明朝,完成的不只是一次简单的改朝换代。1368年,他派徐达、常遇春这两位猛将北伐,一路打到了元大都,元顺帝吓得仓皇北逃,元朝统治就此终结。 这意味着,从936年石敬瑭割让算起,到1368年明朝恢复,燕云十六州这块战略要地在外族手中长达四百五十五年后,终于重新回到了汉人政权的掌控之下。这份功劳,可不是一般的大。他不仅仅是收复了土地,更结束了中原王朝长达四百多年北方无险可守的被动局面。 朱元璋拿下天下后,也没闲着,深刻懂得“打天下难,坐天下更难”的道理。他在政治、经济、军事上搞了一系列大刀阔斧的改革。政治上,他废除丞相制,加强中央集权;经济上,鼓励垦荒,兴修水利,推行屯田,短短十几年就让明初的耕地面积扩大了数倍,社会生产迅速恢复;军事上,建立卫所制度,并多次深入大漠清剿北元残余势力,巩固北部边疆。 这些措施为明朝近三百年的国祚打下了坚实的基础,也使得社会生产在洪武年间就达到了历史最高水平。就连清朝的康熙皇帝,后来都在南京明孝陵立了“治隆唐宋”的碑,称赞明朝的治理水平超过唐朝和宋朝,这评价可是来自对手,分量不轻。 总而言之,朱元璋最大的历史功绩之一,就是结束了燕云十六州长达四百多年的分离状态,为中原王朝夺回了至关重要的战略屏障,并在此基础上开启了一个新的强盛时代。这份功业,在汉唐以后的历史上,是独一无二的。