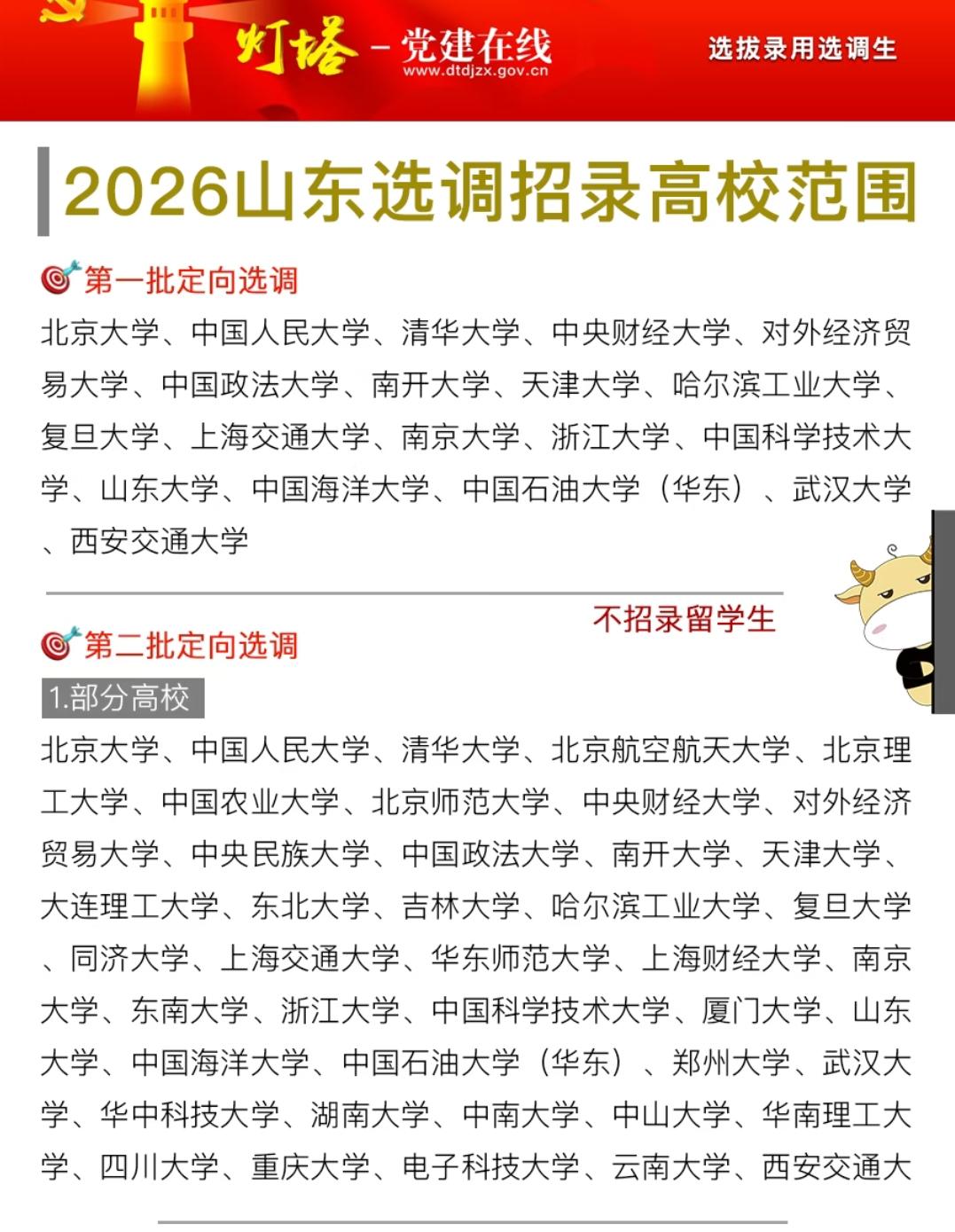

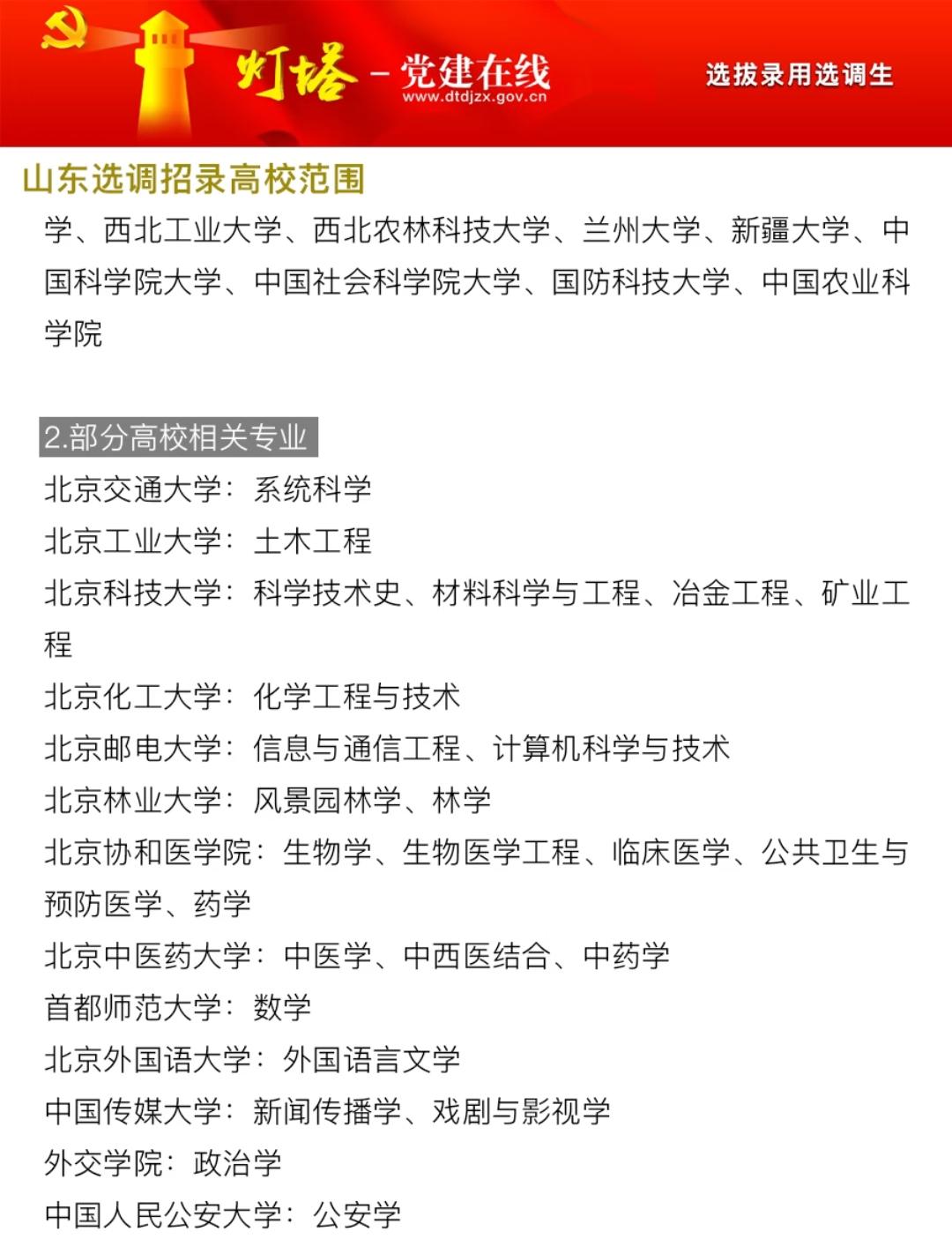

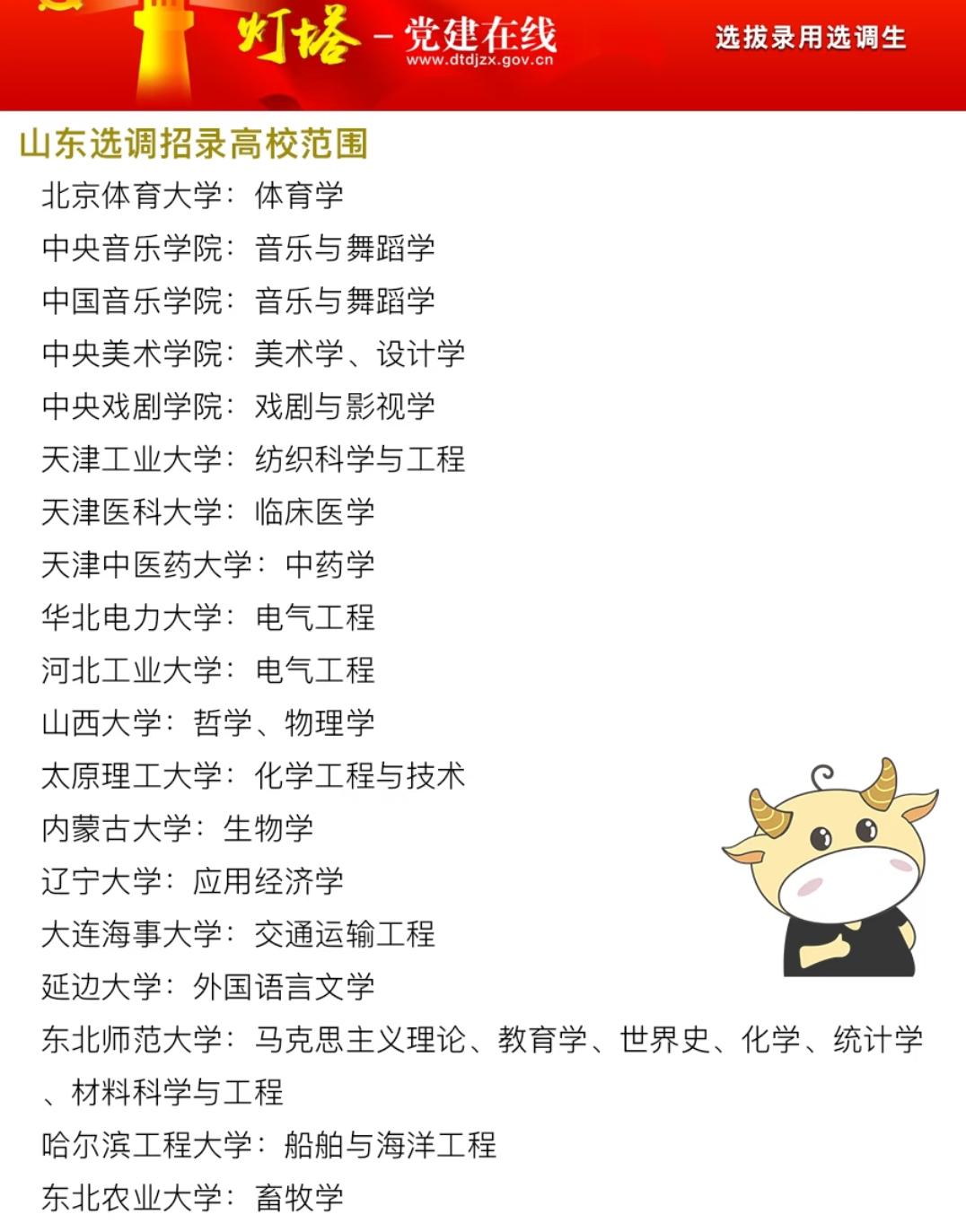

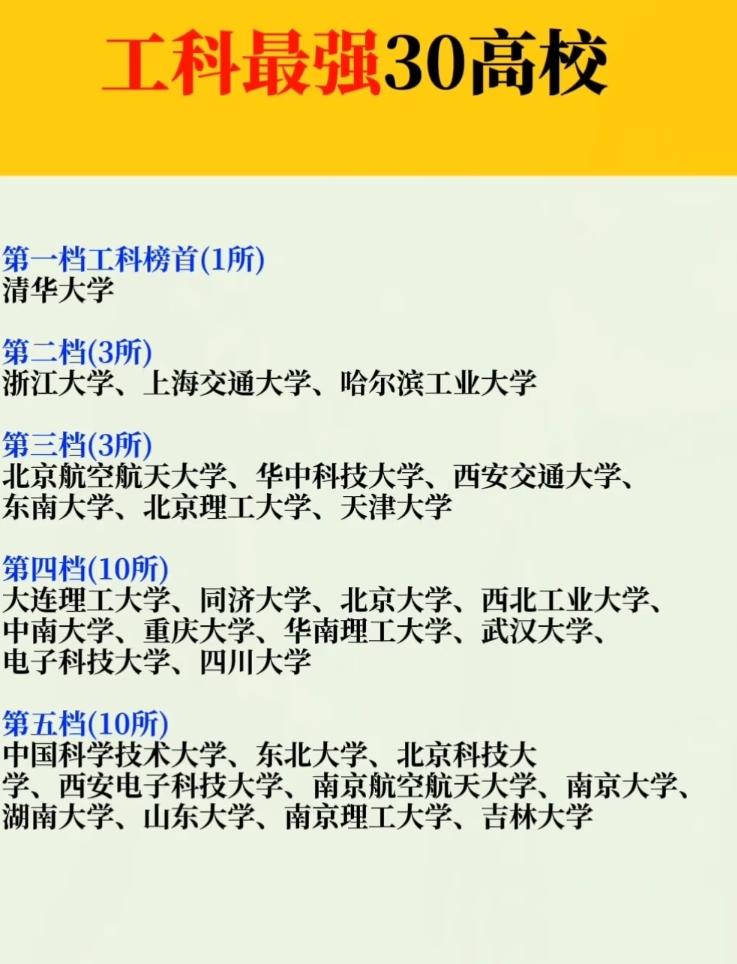

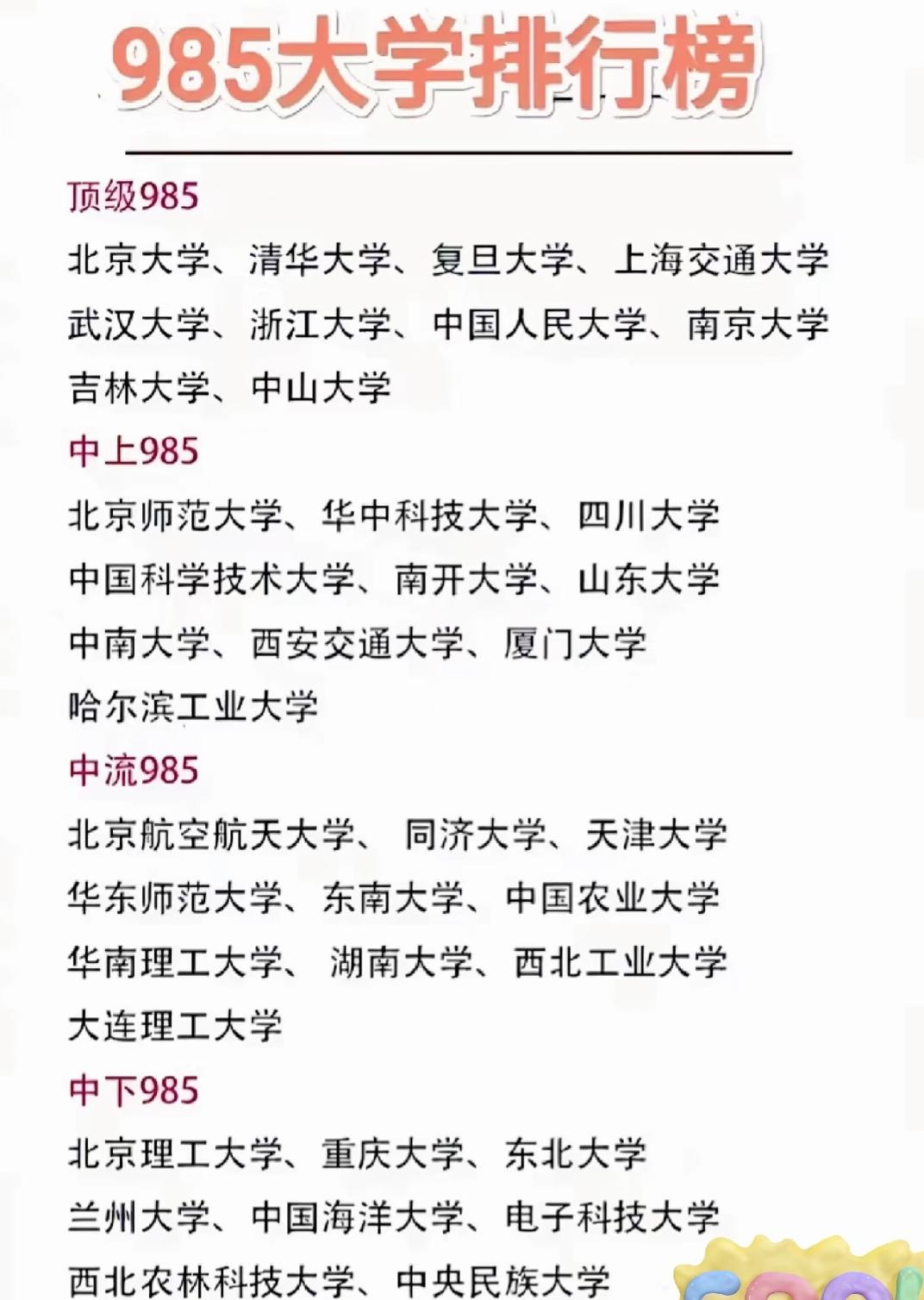

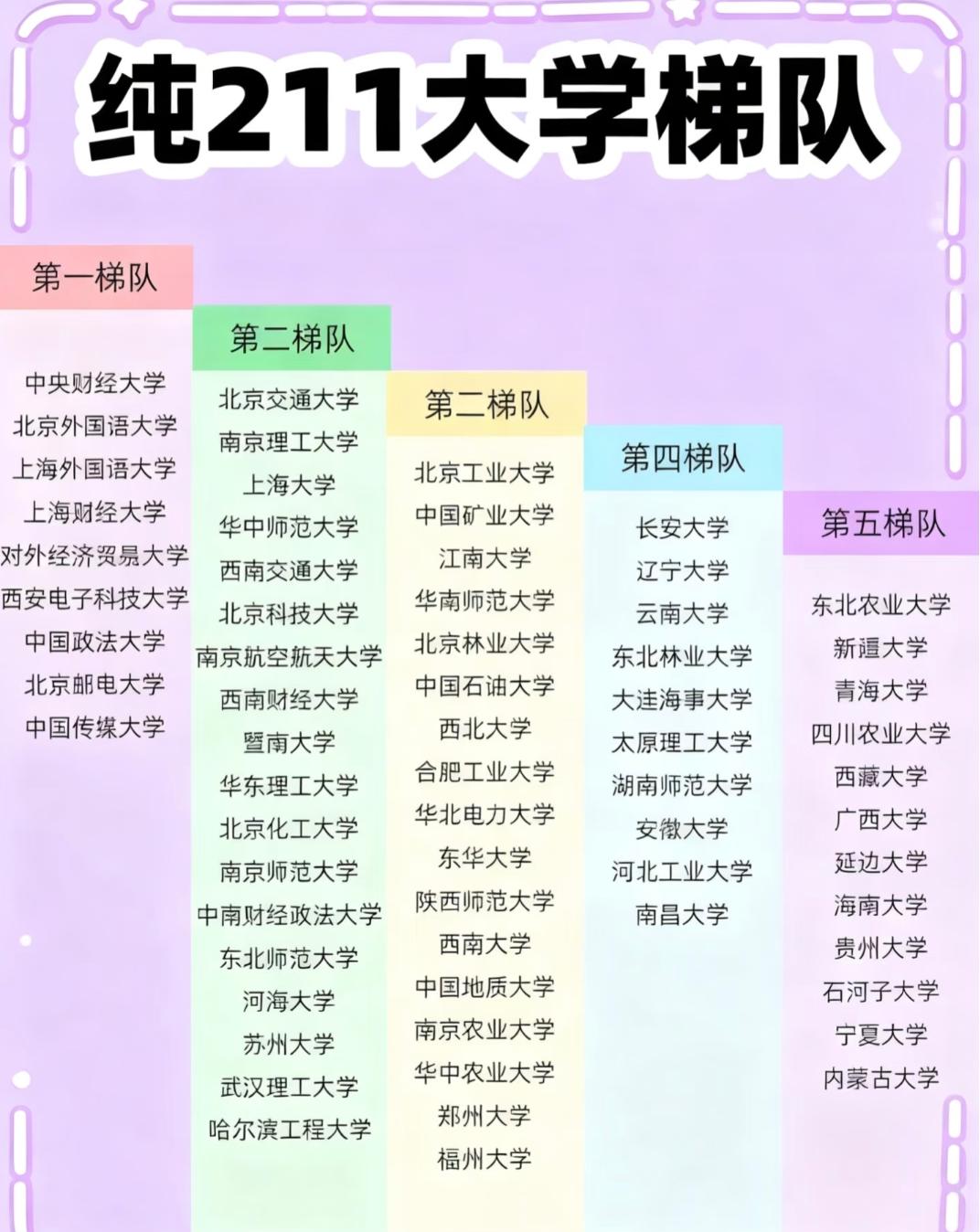

2026山东选调的高校名单,藏着“人才适配”的精细账 看完2026山东选调的招录高校范围,才懂选调生选拔早不是“只看学校牌子”——从第一批定向到第二批的“全校+专业限定”,每一层都透着“要什么样的人,就精准找什么样的校”。 先看第一批定向选调,名单里是清北、人大、中央财经这些“头部校”,连山大、中国海洋、中国石油(华东)这三所山东本土名校也在列。这一批更像“选优池”,要的是综合实力拔尖的学生,毕竟定向选调多是省直、市直核心岗位,对学校层次的认可度要求高。 到了第二批,规则就细了:先是“部分高校”全覆盖,几乎把985、重点211都包了进去,连中国科学院大学、社科院大学这些科研院所也在其中;再往下是“部分高校相关专业”——比如北京交大只招系统科学专业,北邮只认信息与通信工程、计算机,中国传媒大学限定新闻传播学和戏剧与影视学。 这种“全校+限专业”的划分,其实是在“抢刚需人才”。山东现在在推制造业升级、数字经济、乡村振兴这些领域,缺的不是“泛泛的名校生”,是能直接对接产业的专业人才:要搞先进制造,就招北科大的材料、冶金专业;要做数字基建,就卡北邮的通信、计算机;要推乡村振兴,就选北林大的风景园林、林学。连北京协和的临床医学、首都师大的数学都列进去,也是冲着医疗、教育这些民生领域的刚需来的。 最有意思的是本土院校的“存在感”——第一批定向就把山大、海大、石大(华东)放进去,第二批里山东的高校虽然没再新增,但这种“提前锁定本土名校”的操作,其实是在留“熟悉本地的人才”。毕竟选调生要扎在基层、干在地方,对本土情况的了解,有时候比名校背景更实用。 还有个细节是“不招录留学生”,这也和选调生的岗位属性有关——选调生是党政人才储备,更倾向于国内教育体系培养的学生,这种限定不是“排斥”,是岗位特性决定的适配性。 想起之前认识的一位山东选调生,本科是省外普通211,但读了山大的硕士,走定向选调到了省直单位。他说:“山东选调不只是看学校,更看你是不是‘他们要的人’——比如我学的是农业经济,刚好对应乡村振兴的岗位需求,这比单纯的名校牌子管用。” 这份名单透出来的逻辑,是“按需招人”:岗位需要综合管理型人才,就划头部名校的范围;需要专业技术型人才,就精准卡到具体专业。比起“广撒网式”的招聘,这种方式其实是在提高人才和岗位的匹配度,避免“招进来用不上”的尴尬。 但反过来想,这种“精细限定”会不会把一些合适的人挡在门外?比如有些学生学校不在名单里,但专业刚好是山东急需的,或者有丰富的基层实践经验,会不会因为“学校不在范围”失去机会? 山东选调把高校和专业卡得这么细,是能更精准地招到适配的人才,还是会错过一些“非标准但合适”的人选?这或许是比“名单里有哪些校”更值得琢磨的事——毕竟,选调生选的是“能干事的人”,而不是“符合名单的人”。2026选调 选调条件 省属选调生 应届生选调 定向选调公告 定向选调 青年人才选调