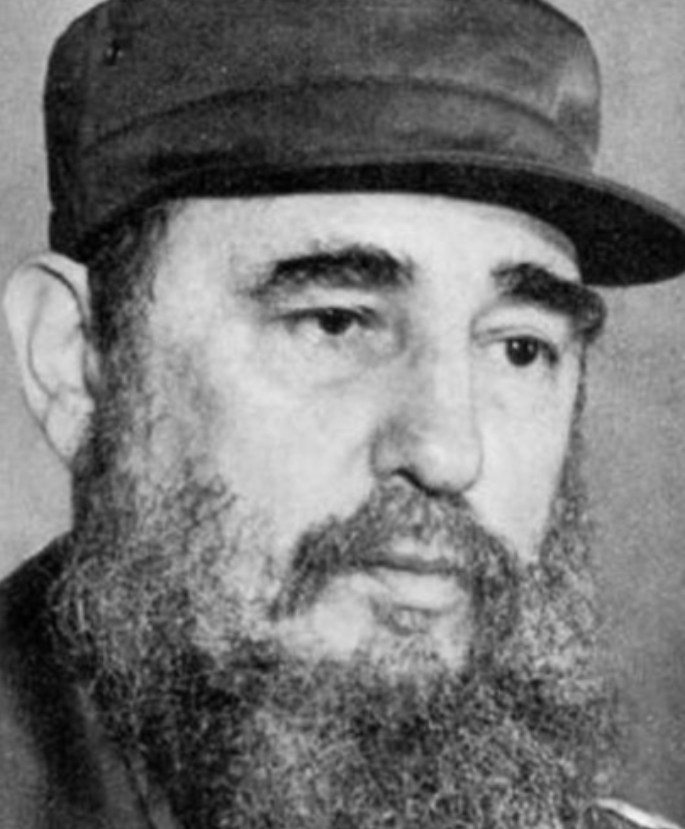

1994年,卡斯特罗来中国大使馆吃饭,在菜园里发现了一个绿色的水果,觉得很奇怪,就摘下来咬了一口,发现这个东西味道还不错,便询问这是什么? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1994年,古巴的夏天一如既往地炎热,哈瓦那的阳光洒在中国驻古巴大使馆的后院,菜园里一串串绿色藤蔓郁郁葱葱地生长着,在那里,一次看似普通的来访,意外地推动了一场独特的农业交流,也成为中古两国友谊史中一个生动而真实的注脚。 那天,古巴领导人卡斯特罗到中国使馆拜访,饭后,他在院子里闲逛时,对一片藤架上的绿果产生了兴趣,那是一种他从未见过的蔬菜,颜色鲜亮,形状细长,带着浅浅的刺,他当时并不知道,这种在中国再普通不过的黄瓜,马上就要在古巴掀起一场舌尖上的风潮。 这些黄瓜的种子来自北京的一个普通农贸市场,中国驻古巴大使徐贻聪在赴任前顺手买下,带到了地球另一端的加勒比岛屿,最初的想法很朴素,只是想在使馆自种些新鲜蔬菜改善饮食,没想到这些黄瓜在海风吹拂的哈瓦那竟长得格外茁壮,气候虽然炎热潮湿,土壤又混杂着盐分和沙质,但这些黄瓜却顽强地爬上了铁丝架,结出一个个水灵灵的果实。 卡斯特罗尝过后,对这蔬菜的口感印象深刻,他从外观到味道都觉得新奇,随即询问了它的来历,这种黄瓜不仅脆嫩多汁,生长周期也短,种起来不费事,对于当时资源紧张、蔬菜短缺的古巴而言,无疑是一种理想的粮源补充,那时候,古巴正经历苏联解体后的“特殊时期”,食品供应紧张,百姓的餐桌上能见到的新鲜蔬菜种类极少。 大使馆主动将剩余种子和一份手写的种植方法交给了古巴农业部门,没过多久,古巴农业专家便安排了试种,起初不少人对这种看上去比本地黄瓜细小的外来品种持怀疑态度,尤其担心它无法适应本地的高温和盐碱土壤,然而三个月后,试验田里不仅瓜藤茂密,而且结出的果实数量远超预期。 这一成果迅速引起关注,消息在哈瓦那和周边地区悄然传开,不少单位开始主动联系中国使馆索要种子,从政府部门、学校、医院,到军队食堂,纷纷在空地上搭起了瓜架,尤其是在军营里,士兵们利用休息时间帮忙种植,甚至有人在坦克旁边搭起瓜棚,边训练边护理这些来自东方的藤蔓。 这种黄瓜的适应性和高产特性,使它迅速成为古巴家庭的新宠,主妇们发现它不仅可以直接生吃,还能切片凉拌、腌制保存,或者用当地的朗姆酒泡制成风味独特的小菜,孩子们也喜欢它清脆爽口的味道,食堂开始大量采购,医院的营养餐单中也加入了它的身影,菜市场的小贩更是看准了商机,把它摆在摊位最显眼的位置,销售时还学了几句中文为招揽顾客助力。 在古巴人的口中,这种黄瓜被直接称为“中国黄瓜”,它从一个外交官的随手尝试,变成了一个国家基层农业体系中的新成员,甚至还有古巴人将它种在自家庭院里,作为日常饮食的一部分,对很多人来说,这种蔬菜不再是新奇,而是生活中不可或缺的一部分。 卡斯特罗本人对这件事始终十分关心,在之后的几年里,每次到中国使馆,他总要去菜园转一转,看一看这些绿藤是否依旧茁壮,他把这件事视作一种象征,象征着在困难时期的互助,也象征着两个国家之间的深厚友谊,1997年,当徐贻聪即将结束驻古巴的任期,古巴政府为他举行了简朴却充满温情的送别仪式,在仪式上,他收到了一张荣誉证书,写着“徐贻聪黄瓜”几个字,这是古巴民众对他的感谢,也是对黄瓜背后那段故事的铭记。 多年以后,这种黄瓜依然在古巴的菜市场上出售,它已经不再是“外来客”,而是扎根本地的常见作物,2012年,徐贻聪重返古巴时发现,这些黄瓜不仅还在市场流通,甚至还有新的改良品种被推出,到了2023年,它被正式列入古巴国家粮食安全战略名单,并在西部地区建立了育种基地,中国农业专家更是在新一轮合作中引入了抗盐碱品种,帮助古巴在气候条件更加恶劣的地区推广种植。 这场始于一口黄瓜的合作,并未止步于农业领域,它逐渐延伸到教育、医疗、科技等多个方向,但人们仍旧记得最初的那根黄瓜,它并非高科技产物,也不是什么外交文件上的条款,却以最直接的方式打动了人心。 如今,古巴一些学校的课本和展览里,还会提到这个小故事,孩子们知道,那种清脆爽口的绿瓜,是来自遥远东方的朋友带来的礼物,对他们来说,这不仅是一种蔬菜,更是一段历史的延续,是一种跨越海洋的善意的体现。 信息来源:(人民网——深切怀念菲德尔·卡斯特罗)