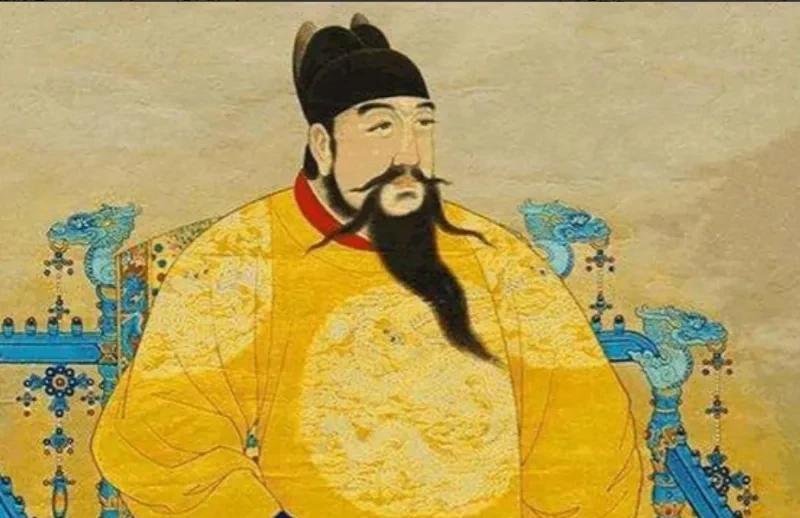

1426年,27岁朱瞻基,拿300斤大缸扣住二叔朱高煦,并熏炭,把46岁二叔活生生烤糊。[狗头] 朱高煦起兵造反那天,明宣宗朱瞻基正在北京处理政务。探马飞奔进宫,报告这位皇帝的亲叔叔在乐安州举旗谋反。朱瞻基放下手中奏折,神情冷峻地说了一句话:"三日内平叛。" 朱高煦是明成祖朱棣的次子,在靖难之役中屡立战功。1399年朱棣起兵时,朱高煦率军攻克大宁,为父亲夺取皇位立下汗马功劳。但这份战功也成了他日后恃宠而骄的资本。 朱棣登基后,朱高煦被封为汉王,食邑云南。但他拒绝就藩,留在北京继续享受荣华富贵。更过分的是,他私自招募士兵三千余人,在王府中操练兵马,俨然一副要与朝廷分庭抗礼的架势。 朱棣在世时多次警告这个儿子,但念及父子情分和他的战功,始终没有下狠手。太子朱高炽性格温和,也经常为弟弟求情。朱高煦因此更加有恃无恐,甚至在朝堂上与太子公然争吵。 1426年八月,朱高煦在乐安州正式起兵。他自立为帝,改元"天启",下诏书称朱瞻基篡位,自己才是合法皇帝。消息传到北京,朝中一片哗然。 朱瞻基的反应出人意料,他没有大动干戈调集全国兵马,而是亲自率领五万精兵南下。这支部队都是朱棣留下的禁军精锐,装备精良,训练有素。 三天后,叛军便被彻底击溃。朱高煦躲在王府地窖中被擒获,当时他还穿着那身黄袍,显得格外讽刺。被押解到北京途中,这位前汉王依然嘴硬,对围观百姓大喊自己才是真龙天子。 朱瞻基决定给这位叔叔一个终生难忘的教训,他下令工匠打造了一口特制铜缸,重达三百斤,高度刚好能容纳一个成年人。行刑那天,紫禁城戒严,只有少数重臣被允许观刑。 朱高煦被强行塞进铜缸,缸底架起木炭。随着火势渐旺,铜缸温度急剧上升。起初朱高煦还在缸内叫骂,声称朱瞻基忘恩负义。但很快叫骂声变成了惨叫,最后归于沉寂。 整个过程持续了数个时辰, 当铜缸冷却后被打开时,里面的景象让在场官员无不变色。朱瞻基面无表情地下令将尸体草草埋葬,朱高煦的儿子们也全部被处死。 朱瞻基的目的很明确:杀鸡儆猴。明朝建立之初,各地藩王势力强大,对中央政权构成严重威胁。太祖朱元璋和成祖朱棣都曾为此头疼不已。 通过这次极端的处决,朱瞻基向所有藩王发出明确信号:谁敢造反,下场就是朱高煦。 事实证明这一招确实有效。此后明朝再也没有发生过大规模的藩王叛乱,各地王爷都老老实实待在自己的封地,不敢有半点异心。 但这场叔侄相残也暴露了皇权制度的残酷本质,在权力面前,血缘亲情变得不堪一击。朱瞻基为了巩固皇位,不惜用如此极端的手段处死亲叔叔,这种冷酷让人不寒而栗。 朱高煦的悲剧在于他没有认清形势。靖难之役的战功让他以为自己可以挑战皇权,但他忘了时代已经变了。朱瞻基不是那个需要依靠武将打天下的朱棣,而是一个要巩固统治的成熟君主。 这场发生在六百年前的宫廷血案,至今读来仍让人唏嘘。它提醒我们,在专制制度下,即使是皇室内部也充满了你死我活的斗争。血浓于水的亲情,在权力的天平上往往轻如鸿毛。 信源:《明史》《国朝献征录》 YK0716