两次消融、一次封堵手术后,房颤与房速依然顽固纠缠着60岁的姚女士,叠加高血压、动脉硬化、睡眠呼吸暂停“三症并发”,让她的治疗之路陷入僵局。面对这颗“失控的心”,医生将如何修复紊乱“心电回路”,按下希望的“重启键”?

60岁的姚女士病情如同一道复杂的电生理“谜题”——经历过一次左心耳封堵术、两次射频消融,阵发性房颤依然复发,房性心动过速又时常“卷土重来”;与此同时,还身负严重高血压、下肢动脉粥样硬化,以及中度睡眠呼吸暂停综合征……

“再次消融难度极大。”面对这道复杂的“心电谜题”,上海市东方医院心血管内科常务副主任、南院主任杨兵教授坦言,“局麻下,呼吸不稳会导致配合不佳,手术极易再次失败,只能全麻。多次消融后心脏瘢痕组织增生,精准定位异常电路更是难上加难。”团队决定迎难而上,为姚女士制定了“全麻下三维标测系统引导的无痛精准消融”的手术方案。

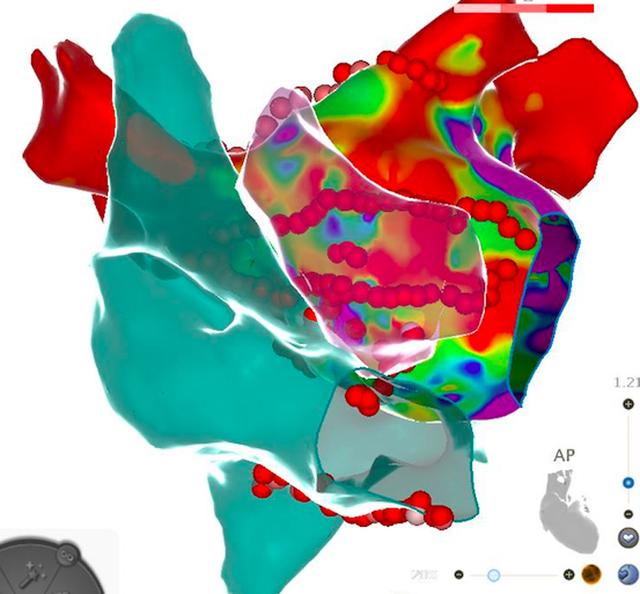

一场毫米级精度的心脏“电路修复战”在无影灯下展开,杨兵教授团队借助先进的Carto3三维电解剖标测系统,在虚拟空间中智能构建出高精度的左心房“地图”,清晰标识出过去手术遗留的“战场遗迹”——瘢痕区。随后,通过精密的激动标测技术,精准锁定导致房速的“罪魁祸首”——潜藏在右肺静脉前庭的隐匿性传导缝隙、三尖瓣峡部来源房扑,以及来自主动脉无冠窦区域的异常触发灶。锁定目标后,压力感应导管如同高精度“焊枪”,在毫米级的精度上,小心翼翼地滴定释放射频能量,精准“焊”断那些异常传导的“短路”电路。

术中电生理标测发现右肺静脉前庭、三尖瓣峡部、主动脉无冠窦区域的病灶

为确保万无一失,杨兵教授团队又运用多种药物和电生理手段反复进行诱发和验证,直到确认紊乱心律已被彻底清除,且无新的隐患潜伏。术后心电监测屏幕上,终于重新跳动起久违而平稳的窦性节律,困扰多年的那颗“失控的心”,就此回归正轨。

据悉,三维标测系统如同“心脏GPS”,告别了传统X光下“二维地图”上的操作,能构建心脏腔室的三维立体模型(电解剖模型),实时显示导管位置和心电信号。这大大提高了定位异常电路的精确度,显著降低辐射风险,提升手术成功率和效率,尤其适合处理复杂病例。

现在,术后康复良好的姚女士已回归正常生活,出院月余,她将绣有“柳叶轻挥除痼疾,仁心妙手焕新生”的锦旗,郑重交到杨兵教授手中。

“三维标测系统适用于房颤、房扑、室上速、室早、室速、房速及心脏术后疤痕相关的心律失常等,是破解复杂‘心电谜题’的利器。”杨兵表示,此次高难度手术的顺利完成,亦得益于多学科团队的系统性协作——麻醉科精准应对患者睡眠呼吸暂停问题,制定高频通气方案,有效保障了术中通气安全;超声科则在关键节点实施经食管心脏超声检查,为手术扫清了心脏血栓的潜在威胁。